Stefan Grosjean

Welche Anforderungen werden aktuell an Lesesäle von Bibliotheken gestellt und wo stehen verschiedene Medizinbibliotheken der Gegenwart hinsichtlich der Entwicklung ihrer Lesesäle? In einem Benchmarking werden fünf Medizinbibliotheken (Standorte: Basel, Bern, Köln, Lausanne und Zürich) miteinander verglichen, um Divergenzen und Konvergenzen («Best Practices») herauszuarbeiten. Zur Datenerhebung wurden Experteninterviews mit den jeweiligen Leitenden der Lesesäle durchgeführt (meist in Kombination mit Besichtigungen vor Ort).

Anschliessend werden die wichtigsten Resultate einer umfangreichen Evaluation des kürzlich erfolgten Umbaus der Bibliothek Medizin in Bern vorgestellt. Die Datenerhebung erfolgte hier durch eine grosse Online-Umfrage bei der Hauptzielgruppe, durch zwei Fokusgruppen mit Medizinstudierenden sowie durch eine Befragung der Mitarbeitenden.

Als Grundlage für den Kriterienkatalog des Benchmarkings dient eine Publikation von Dexter et al. (2019) mit dem Titel «Building new twenty-first century medical school libraries from the ground up: challenges, experiences, and lessons learned». Die dort aufgeführten neun Punkte wurden überarbeitet, indem sie teilweise zusammengefasst und teilweise erweitert wurden. So entstand eine umfangreiche Vergleichstabelle zwischen fünf Medizinbibliotheken (davon vier in der Schweiz und eine in Deutschland), deren Hauptbefunde im Folgenden stark zusammenfassend dargestellt werden. Der Kriterienkatalog und die Vergleichstabelle können beim Autor in voller Länge eingesehen werden kann.

Ein Benchmarking anerbietet sich grundsätzlich für das Erstellen eines Rankings der untersuchten Institutionen. Ein solches Unterfangen ist jedoch gleich aus mehreren Gründen fragwürdig. Erstens hängt die Rangfolge stark davon ab, welche Kriterien gewählt wurden und welche Gewichtung diese erhielten. Diese notwendigerweise subjektive Komponente des Ergebnisses wird aber durch die scheinbare Objektivität und den hohen Abstraktionsgrad der Rangzahlen verschleiert. In dieser Untersuchung käme zum Beispiel ein Ranking komplett anders heraus, je nachdem, ob Einzellernarbeitsplätze oder Freihandbestände stärker gewichtet werden. Zweitens kann ein Ranking zweifelhafte Anreize stiften. Anstatt den Geist der Kooperation zwischen den Institutionen zu fördern, betont ein Ranking das Konkurrenzdenken. Drittens mag eine solches Ranking manchen ganz einfach auch «zu Amerikanisch» vorkommen.

Diese Worte sollen als Warnung dienen, nachstehende Rangliste nicht überzubewerten. Sie beruht auf einer starken Gewichtung der Benutzungsaspekte der Bibliothek und ihrer Funktion als Lernort. Der Anzahl Einzellernplätze, einer ansprechenden Atmosphäre und grosszügigen Öffnungszeiten wurde viel Gewicht beigemessen. Unter diesen Kriterien ergibt sich nachstehende Rangfolge:

Bibliothèque universitaire de médecine Lausanne BiUM

HBZ Medizin Careum Zürich

Bibliothek Medizin UB Bern

ZB MED Köln

UB Medizin Basel

Die BiUM Lausanne schneidet in vielen der geprüften Kategorien sehr gut ab und steht in diesem Vergleich daher insgesamt am besten da. Nicht nur die hohe Anzahl an Lernarbeitsplätzen, sondern auch das ausserordentlich vorteilhafte Verhältnis von Lernplätzen pro Medizinstudierenden und die grosszügigen Öffnungszeiten machen diese Bibliothek zu einem bestens ausgestatteten Lernort in einem attraktiven Neubau. Von den fünf verglichenen Bibliotheken ist sie die einzige, deren Lesesaal selbst zur Prüfungszeit nicht überlastet ist. Unterdurchschnittlich ist die BiUM nur beim Umfang der Freihandbestände, wo sie das Schlusslicht bildet.

Die Careum Bibliothek in Zürich gehört auch zu den Vorzeige-Beispielen unter den untersuchten Institutionen. Sie verfügt über moderne Lernarbeitsplätze, die längsten Öffnungszeiten, eine gut ausgestattete Cafeteria und eine attraktive Architektur. Die fehlenden Gruppenarbeitsräume sind der einzige relevante Bereich, in welchem diese Bibliothek unter dem Durchschnitt liegt.

Dank dem kürzlichen Umbau liegt diese Bibliothek gut im Mittelfeld des vorliegenden Benchmarkings. Sie hat ein grosses Angebot an abwechslungsreichen Lernarbeitsplätzen und bietet mit Abstand am meisten Gruppenarbeitsräume, welche allerdings auch durch Lehrveranstaltungen besetzt werden. Das grösste Defizit hat diese Institution bei den Verpflegungsmöglichkeiten. Die kleine Cafeteria ist den Nutzungszahlen nicht angemessen und die Angebote in der unmittelbaren Umgebung sind unterdurchschnittlich.

Die ZB MED Köln überragt die anderen Bibliotheken im Umfang der Freihandbestände, sie verfügt über fast so viel Bände, wie die anderen vier Bibliotheken zusammengerechnet. Auch im Bereich der Verpflegungsmöglichkeiten schneidet die ZB MED sehr gut ab, da sie als einzige der fünf Bibliotheken eine bediente Mensa im selben Gebäude beherbergt. In diesem Ranking landet sie trotzdem auf dem zweitletzten Platz, da sie in den stark gewichteten Kriterien unterdurchschnittlich abschneidet: Das niedrige Verhältnis von Lernplätzen pro Medizinstudierende, fehlende Sonderöffnungszeiten zur Prüfungsvorbereitung und fehlende Gruppenarbeitsräume sind zu nennen.

Die UB Medizin Basel schneidet in diesem Vergleich gegenwärtig tendenziell am schlechtesten ab, obschon sie in den meisten Kriterien sehr wohl im Durchschnittsbereich liegt. Das Angebot an Lernarbeitsplätzen ist im Verhältnis zu den weit gefächerten Besuchergruppen knapp. Die Einrichtungen sind etwas älteren Jahrgangs und der als Versicherungsgebäude konzipierte Bau ist mit seinem engen Treppenhaus nicht besonders geeignet für hohe Besucherzahlen. Positiv zu erwähnen sind die zentrale Lage und die grosse Cafeteria mit Zugang zur Dachterrasse sowie die Beliebtheit der Bibliothek bei ihren Besuchenden.

Nach diesem Abriss der Stärken und Schwächen der jeweiligen Institutionen sollen nun die Konvergenzen angesprochen werden, um Best Practices herauszuarbeiten.

Alle untersuchten Bibliotheken bieten ihrem Publikum mehrere hundert Lernarbeitsplätze an (250 bis 440 Plätze). Entscheidender als die absolute Zahl ist aber oft der sogenannte «Platzfaktor» (Vogel et al., 2019), welcher das Angebot an Lernplätzen zu den Studierendenzahlen ins Verhältnis setzt.

Hier hat sich bei den untersuchten Bibliotheken ein Verhältnis von mindestens einem Lernplatz pro zehn Studierenden der Medizin eingependelt. Das trifft zumindest auf die Institutionen in der Schweiz zu. Die ZB MED in Köln ist aber mit dem Verhältnis 1:12 auch nicht weit davon entfernt. Das scheint gut dem Platzfaktor zu entsprechen, welcher in der Untersuchung von Vogel et al. (2019, S. 62) folgendermassen angegeben wird:

An den Universitäten werden im Mittel Arbeitsplätze im Umfang von 15 % (bezogen auf die Zahl der angesetzten Studierenden bzw. Studienplätze) benötigt. Davon entfallen 10 % auf Bibliotheken und 5 % auf theoretische Arbeitsplätze, die außerhalb von Bibliotheken beispielsweise in den Institutsgebäuden der Fächer angesiedelt sein können. (Vogel et al., 2019, S. 62)

Ein Platzfaktor von 10 %-15 % entspricht einem Verhältnis von Lernplätzen zu Studierenden von 1:10 bis 1:7 (gerundet). Diese Zahlen gehen allerdings von Werten aus, die über alle Fächer hinweg gemittelt wurden. Für den Fall der Medizin heisst es bei Vogel et al. (2019, S. 62) weiter:

Den mit Abstand größten Bedarf weisen die Studierenden der Medizin (27 %, davon 19 % in der Bibliothek) […] auf.

Dieser explizit für die Medizin empfohlene Platzfaktor entspricht praktisch einer Verdoppelung der benötigten Lernplätze in der Bibliothek. Das kommt einer Forderung nach einem Verhältnis von Lernplätzen zu Studierenden von 1:5 bis 1:4 (gerundet) gleich. Diesen erhöhten Ansprüchen wird von den untersuchten Bibliotheken nur gerade die BiUM Lausanne gerecht. Natürlich müssen solche Empfehlungen immer mit den vorhandenen Ressourcen abgeglichen werden, weshalb man mit Blick auf die gegenwärtigen Umstände wohl sagen kann, dass ein Verhältnis von 1:10 bis 1:4 dem Best Practice entspricht.

Bei den Reservationsmöglichkeiten ist das Best Practice simpel: keine Reservation für Einzelplätze, Online-Reservation für Gruppenplätze. Wer sich mit einer Gruppe zum Lernen verabredet, möchte im Voraus wissen, ob dann auch ein Raum zur Verfügung steht. Deshalb ist es wichtig, dass die Räume möglichst von ausserhalb der Bibliothek online reservierbar sind. Das klingt simpel, die Erfahrungen in den untersuchten Bibliotheken zeigen allerdings, dass in der Praxis erstaunlich viele Hürden auftauchen können. Eine Evaluation von Reservations-Tools in Lausanne zeigte beispielsweise, dass keines der 13 getesteten Tools alle 14 Kriterien erfüllen konnte (Zbinden und Racine, 2019) und in Bern scheiterten die Bemühungen für ein Online-Reservationssystem bisher an dem Umstand, dass die Gruppenräume für Lehrveranstaltungen genutzt werden, und dass die medizinische Fakultät nicht wünscht, dass Studierende Zugriff auf den Raumbelegungsplan haben. Für Einzellernplätze bietet keine der untersuchten Bibliotheken einer Reservationsmöglichkeit an. Offenbar besteht hier keine Nachfrage.

Wer denkt, dass «die Studierenden von heute nur noch in der Gruppe lernen», wird überrascht sein, dass sich in heutigen Medizinbibliotheken überwiegend Einzellernarbeitsplätze befinden und dass darüber hinaus auch Gruppenräume oder Gruppentische häufig von Studierenden zum Einzellernen «zweckentfremdet» werden. Das heisst nicht, dass Gruppenräume überflüssig sind, ganz im Gegenteil, sie werden oft und gerne genutzt, aber die Anzahl der Gruppenarbeitsplätze muss im richtigen Verhältnis zum Angebot an Einzellernarbeitsplätzen stehen. Diese Einsicht finden wir schon bei Dexter et al. (2019, S. 8):

Small group study space is needed to accommodate active learning styles and interdisciplinary collaboration, but individual study spaces remain essential.

Best Practice: Nimmt man die aktuellen Erfahrungen in Medizinbibliotheken als Ausgangspunkt, kann es offenbar je nach Umständen schon genug sein, wenn rund 10 % der Lernplätze auf Gruppenplätze entfallen.

Alle untersuchten Bibliotheken haben irgendein Angebot an bequemen Sitzgelegenheiten, meistens handelt es sich um Sofas, Sessel oder Bean Bags. Das Vorhandensein bequemer Lernarbeitsplätze gehört somit zu den Best Practices. Sollten Bibliotheken bestrebt sein, so viel Wohnzimmeratmosphäre und Gemütlichkeit wie möglich herzustellen? Die Erfahrung in den untersuchten Institutionen zeigt, dass diese Angebote gar nicht so stark ausgelastet sind, wie mancher vielleicht denken würde. In Basel wurden die Bean Bags wegen zu geringer Nutzung wieder weggeräumt und in Lausanne hiess es in einer Fokusgruppe auf die Frage, warum die bequemen Lernarbeitsplätze nicht stärker genutzt werden, sogar: «We come here to work, not to relax».

Zu ähnlichen Einsichten ist man auch anderen Ortes gekommen. Eine Untersuchung an der Universitätsbibliothek St. Gallen zeigte etwa, «dass es in der Bibliothek gerade nicht so gemütlich sein sollte wie zu Hause, da dies nicht als lernförderlich empfunden wird» (Traber, 2018, S. 57).

Auf keinen Fall sollten wissenschaftliche Bibliotheken also ihren Kernauftrag vergessen und mehr Plätze zum Entspannen als zum Arbeiten anbieten (Kaspar, 2019).

Neben bequemen Platzangeboten existieren in allen untersuchten Institutionen ausser der ZB MED zusätzlich Plätze, an welchen stehend gearbeitet werden kann. Dies ermöglicht den Studierenden, ihre Körperhaltung an langen Lerntagen zu variieren. Das Angebot reicht von 6 bis 24 Plätzen.

Stühle scheinen ein Detail bei der Ausrüstung von Lernarbeitsplätzen zu sein, aber es darf nicht vergessen werden, dass darauf stundenlang gearbeitet wird. Die Studierenden wünschen sich vielerorts gepolsterte Stühle, welche aber den Nachteil haben, dass sie sich schneller abnutzen und aufwendiger zu reinigen sind. Von den verglichenen Bibliotheken bietet die BiUM Lausanne mit Abstand die komfortabelsten Stühle an (Modell «Bürostuhl»). Andere Institutionen haben zum Teil nur Holzstühle ohne Flexibilität.

Ob ein Stuhl als bequem empfunden wird, hängt stark von individuellen Vorlieben und vom Körperbau ab. Gewisse Einstellungsmöglichkeiten sind vorteilhaft. Als Best Practice können deshalb Stühle gelten, welche über Rollen verfügen sowie drehbar und höhenverstellbar sind.

Alle verglichenen Bibliotheken verfügen über Lernarbeitsplätze mit Tageslicht, das Ausmass variiert aber nicht nur von Institution zu Institution, sondern auch innerhalb des jeweiligen Lernortes. Hier spielt natürlich die Architektur des Gebäudes eine grosse Rolle. In Lausanne und in Zürich gibt es beispielsweise Lichthöfe, welche Tageslicht in das Innere bringen. In den meisten Bibliotheken gibt es aber auch Plätze mit wenig bis kaum Tageslicht, wobei nicht gesagt werden kann, dass diese Plätze durchgehend unbeliebt sind.

Auch das Vorhandensein von Steckdosen scheint ein Detail zu sein. In allen untersuchten Lernorten wurde aber in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass es sich um ein ganz elementares Detail handelt. Die meisten Studierenden nutzen in der Bibliothek nicht nur den eigenen Laptop, sondern auch das eigene Smartphone. Die eingebauten Akkus dieser Geräte eignen sich nicht für lange Lerntage. Das Best Practice ist deshalb, dass jeder Platz mit mindestens einer Steckdose ausgerüstet ist. Es muss bedacht werden, dass gegebenenfalls Leselampen an den Plätzen stehen, welche auch eine Steckdose besetzen. Zwei bis drei Steckdosen pro Platz sind deshalb nicht zu viel.

In allen untersuchten Bibliotheken durchmischen sich ruhige mit etwas lärmintensiveren Nutzungsformen. Wer konzentriert für sich allein arbeiten will, fühlt sich gestört, wenn in Hördistanz gesprochen oder geflüstert wird. Wer auf der anderen Seite in der Gruppe lernen will, ist darauf angewiesen, dass kommuniziert werden darf. Grundsätzlich kann mit einer geschickten Zonierung vermieden werden, dass sich die Benutzenden gegenseitig stören. Durch Gruppenräume lassen sich diese Nutzungsformen in der Regel gut entflechten. Die Empfangstheke und der Eingangsbereich sind typischerweise ebenfalls Orte, wo naturgemäss mehr Lärm entsteht, was berücksichtigt werden sollte.

Unterschätzt werden gerne die Störungen, welche durch zufallende Türen entstehen können, ebenso der Lärm, der durch Gruppen verursacht wird, die sich durch die Bibliothek bewegen und durch Interaktionen unter den Benutzenden, die spontan stattfinden. Die Erfahrung zeigt, dass es schwierig ist, solche dynamischen Prozesse durch ein Zonierungs-Konzept zu antizipieren und bereits im Voraus angemessen zu lösen.

Best Practice: Eine grobe Zonierung sollte schon von Anfang an bei der Raumplanung mitgedacht werden. Damit es funktioniert, reicht es aber nicht, die Benutzenden anzuweisen, sich der Zonierung anzupassen. Die Zonierung muss ihrerseits auf entstehende Nutzungsformen reagieren können, um sich diesen anzugleichen. Zonierung ist somit nicht etwas, das zu Beginn für alle Zeiten gelöst wird, sondern ein fortwährender Prozess.

Alle fünf Bibliotheken bieten Schulungsmöglichkeiten an, im Fall der Careum Bibliothek in Zürich allerdings nicht in einem separaten Raum, sondern in einem Schulungsbereich, welcher mit einem mobilen Grossbildschirm und 12 Laptops versorgt werden kann. In Bern wurde der PC-Schulungsraum kürzlich aufgehoben, seither werden dort bibliothekseigene Schulungen in einem grossen Gruppenarbeitsraum auf BYOD-Basis («bring your own device») durchgeführt. All diese Schulungsräume verfügen über eine zeitgemässe technische Infrastruktur (Grossbildschirm oder Projektoren, WLAN).

Über einen grossen, abgetrennten Ruheraum verfügt von den fünf untersuchten Bibliotheken nur die Bibliothek Medizin in Bern. In Zürich gibt es einen mit Raumtrennern abgesonderten Bereich mit vier Liegen und in Lausanne ist eine kleine Lounge mit Aussicht auf den See vorhanden.

Keine der fünf verglichenen Medizinbibliotheken verfügen über einen eigenen Maker-Space. In Bern ist die Anschaffung eines virtuellen Seziertisches «Anatomage» geplant (eine Beschreibung von Anatomage und die Erfahrungen damit an der Medizinbibliothek in Göttingen finden sich bei Härger (2019)).

Alle fünf Bibliotheken bieten Computer-Arbeitsplätze an, wobei die genaue Anzahl von 6 bis 37 Plätzen reicht. Das an höheren Bildungsinstitutionen weltweit verbreitete WLAN eduroam ist an allen fünf Institutionen vorhanden. Die meisten bieten ausserdem ein WLAN für Gäste an, da eduroam gewöhnlich nur für Uni-Angehörige zugänglich ist. Möglichkeiten zum Drucken, Scannen und Kopieren gehören auch zum Standardangebot, wobei meistens Netzwerkdrucker der jeweiligen Universität zum Einsatz kommen, welche mit der Studierendenkarte genutzt werden können. Gäste können üblicherweise mit einer Gästekarte die Geräte nutzen. Die bei Dexter et al. (2019) empfohlenen Laptops zur Ausleihe sind nicht üblich.

Schliessfächer sind an allen fünf Medizinbibliotheken im Angebot, wobei die Anzahl in der Grössenordnung von 50 bis 200 variiert.

Verpflegungsmöglichkeiten gehören heute zum Standardangebot einer Bibliothek. Diese müssen sich allerdings nicht zwingend innerhalb der Räumlichkeiten der Bibliothek befinden, ein Standort im selben Gebäude ist jedoch von grossem Vorteil. Von den untersuchten Bibliotheken verfügen die meisten über eine unbediente Cafeteria mit Snack- und Getränkeautomaten. Diese Cafeterien sind beim Publikum durchwegs beliebt, unterscheiden sich aber in ihrer Grösse und Ausstattung stark. Mikrowellengeräte werden von den Benutzenden mit Nachdruck gewünscht, sind aber mancherorts wegen feuerpolizeilichen Bedenken und Vorbehalten seitens des Hausdienstes nicht umsetzbar.

In allen untersuchten Lesesälen besteht offiziell ein Essverbot, während Trinken grundsätzlich erlaubt ist, solange die Behälter verschliessbar sind. Es wird allerdings überall darauf verzichtet, diese Regelungen konsequent zu kontrollieren und durchzusetzen. Stattdessen wird auf Selbstverantwortung gesetzt, womit offenbar recht gute Erfahrungen gemacht werden.

In Zürich gibt es einen Lichthof, welcher als Begegnungsort genutzt werden kann. Obschon er sich angrenzend zu den Lernarbeitsplätzen befindet, kann dort laut gesprochen und gegessen werden. In Bern ist die Cafeteria im Gebäude im Verhältnis zu den Nutzungszahlen sehr klein.

Gute Verpflegungsmöglichkeiten in der Umgebung werden vom Publikum sehr geschätzt, liegen aber naturgemäss ausserhalb des direkten Einflussbereiches der Institution. Bei allen untersuchten Bibliotheken gibt es jedoch Einkaufsmöglichkeiten in Gehdistanz (z. B. Bäckereien oder Supermärkte).

Der Forderung von Dexter et al. (2019) nach Zugang zur Bibliothek rund um die Uhr kann von den untersuchten Bibliotheken keine genügen. Abend- und Wochenendöffnungen sowie erweiterte Öffnungszeiten zur Prüfungsvorbereitung gehören aber dennoch zu den Best Practices. Vorbildlich sind Lesesäle, zu welchen die Medizinstudierenden mit Badge Zutritt haben.

Alle untersuchten Lernorte sind im Hinblick auf ihre Auslastung ganz entscheidend von dem sogenannten «Bologna-Rhythmus» betroffen (hohe Auslastung zur Prüfungsvorbereitungszeit, geringe Auslastung zu Semesterbeginn und während den Semesterferien). Mit Ausnahme der BiUM Lausanne sind die Lesesäle aller untersuchten Bibliotheken zur Prüfungszeit überlastet. Es gibt zwei Ansatzpunkte, um diesem Problem zu begegnen: (1) Es wird mehr Raum für zusätzliche Lernplätze geschaffen. (2) Die Öffnungszeiten werden verlängert, um die vorhandenen Plätze länger zur Verfügung zu stellen. In den meisten Bibliotheken kann man eine Kombination beider Strategien beobachten.

Da sich die volle Auslastung des Lesesaals nur zu Ende des Semesters einstellt, lohnt es sich jedoch nicht immer, den Lesesaal für die maximale Nutzung zu optimieren, weil dadurch Überkapazitäten unter dem Semester und während der Sommermonate entstehen.

Best Practices: Durch Abend- und Wochenendöffnungszeiten sowie erweiterten Öffnungszeiten vor den Prüfungen lässt sich die Verfügbarkeit der Lernplätze verlängern. Zu Randzeiten werden in allen fünf Institutionen studentische Hilfskräfte eingesetzt, damit das reguläre Personal nicht am Abend und am Wochenende arbeiten muss. Bei den Studierenden scheinen diese Jobs allerorts hoch beliebt zu sein, da alle Institutionen es erlauben, einen Teil der Arbeitszeit für das eigene Lernen zu verwenden.

Gegenwärtig existiert für die Benutzenden nur in Bern die Möglichkeit, die Belegung des Lesesaals vor der Anreise online zu überprüfen. Ein ähnliches System wird aber in Zürich demnächst eingeführt und in Lausanne befindet sich eines in Planung.

Obschon bei Dexter et al. offengelassen wird, ob zeitgemässe Medizinbibliotheken überhaupt noch gedruckte Bestände benötigen, verfügen alle untersuchten Bibliotheken über Freihandbestände mit mindestens 10'000 Bänden, von denen vor allem die Lehrbuchsammlungen intensiv genutzt werden. Der Gebrauch vor Ort (im Gegensatz zur Ausleihe) spielt dabei eine wichtige Rolle. Während das Konzept der «Bibliothek ohne Bücher» für manche Universalbibliotheken eine Option sein kann, scheint für Medizinbibliotheken vielmehr das zuzutreffen, was Pagès beobachtet:

En revanche, le scénario de la bibliothèque sans livres imprimés, en impliquant une nouvelle conception de l’espace public documentaire, semble être à bien des égards encore trop en avance sur son temps. (Pagès, 2015, S. 69)

Die Bestandespflege der untersuchten Bibliotheken ist stark darauf ausgerichtet, aktuelle Literatur anzubieten, was den Erfordernissen des Faches nachkommt. Insofern werden die Bestände eher erneuert als erweitert. Veraltete Werke werden ausgeschieden oder gelangen in ausgewählten Fällen in eine medizinhistorische Sammlung, welche sich üblicherweise an einem anderen Standort befindet.

Dexter et al. (2019) empfehlen, geeignete medizinhistorische Bestände oder Gegenstände in der Bibliothek auszustellen, da sie auf Fakultätsangehörige und Entscheidungsträger attraktiv wirken und diese so für die Anliegen der Bibliothek gewonnen werden können. Eine entsprechende kleine «Ausstellung» findet sich beispielsweise in der Bibliothek Medizin in Bern (in einer Glasvitrine beim Eingang).

Alle verglichen Bibliotheken geben an, einen grossen Teil ihres Medienerwerbungsbudgets in elektronische Ressourcen zu investieren. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch die gedruckten Bestände sich überall hoher Beliebtheit erfreuen. In Bern und in Zürich existieren explizite Umfragen, welche zeigen, dass die Studierenden eine überraschend starke Präferenz für gedruckte Bücher aufweisen (vergl. Klein 2020, und Teil 2 dieser Arbeit). An den anderen Standorten werden ähnliche Vorlieben beobachtet, wobei in den Experteninterviews mehrfach die Hypothese geäussert wurde, dass es vor allem die jüngeren Studierenden seien, welche gedruckte Bücher bevorzugen.

Bei den Buchbeständen scheint das Best Practice darin zu bestehen, auf ein hybrides Angebot zu setzen, welches sowohl gedruckte Bücher wie auch E-Books umfasst. Bei den Zeitschriften hingegen wird überall vorwiegend auf das elektronische Format gesetzt. Alle untersuchten Bibliotheken lizenzieren ausserdem speziell auf Medizinstudierende ausgerichtete Lern-Apps.

Eine Garderobenpflicht existiert in der ZB MED Köln, in den Schweizer Medizinbibliotheken ist sie hingegen nicht üblich.

Ähnlich wie beim Umgang mit Essen und Trinken setzen viele Bibliotheken auch bei der Einhaltung der Hausordnung auf die Selbstverantwortung der Studierenden. Offenbar kann das Silentium besser aufrechterhalten werden, wenn es auf impliziten sozialen Druck der anderen Benutzenden geschieht als auf entsprechende Ermahnungen durch Bibliotheksmitarbeitende.

Alle untersuchten Bibliotheken sind recht zentral gelegen und mit dem öffentlichen Verkehr gut erreichbar. Zufälligerweise beträgt die Wegzeit zu allen vier in der Schweiz gelegenen Bibliotheken von den jeweiligen Bahnhöfen aus gemessen nach Google Maps genau 9 Minuten (in Köln sind es 24 Minuten).

Alle untersuchten Bibliotheken befinden sich in der Nähe von für die Studierenden relevanten Hörsälen und in Gehdistanz zu den jeweiligen Universitätskliniken.

Die Medizinstudierenden bilden mit einem geschätzten Anteil von 60 % bis 90 % (gemäss Experteninterviews) bei allen fünf untersuchten Bibliotheken das Hauptpublikum. Keine der Institutionen ist jedoch exklusiv für diese Zielgruppe reserviert, sie sind im Gegenteil öffentlich zugänglich und werden von der Studierenden anderer Fächer, den Angehörigen anderer Ausbildungsstätten im Gesundheitsbereich, den Angehörigen der Uniklinik (inklusive Lehre und Forschung) sowie der Öffentlichkeit genutzt. In Lausanne und in Zürich gibt es Bereiche des Lernortes, zu welchen nur Medizinstudierende Zutritt haben.

Welche Rolle werden Lesesäle von Medizinbibliotheken in der Zukunft haben? Wie wird sich die fortschreitende Digitalisierung auf deren Gestaltung auswirken? Selbst dort, wo es offensichtlich scheint, wohin sich ein Trend bewegt, kann es anders kommen. In der Bibliothekswelt finden sich zahlreiche Beispiele von vergangenen Fehleinschätzungen dieser Art. So dachten in den neunziger Jahren viele, dass immer weniger Leute Bibliotheken besuchen würden, doch es kam gerade umgekehrt. Vor wenigen Jahrzehnten waren manche überzeugt, dass das E-Book das gedruckte Buch rasch verdrängen würde, doch wir sind immer noch weit davon entfernt. Bei Naumann (2011, S. 147) lesen wir dazu:

Die Auswirkungen der Digitalisierung des Wissens und des digitalgestützten wissenschaftlichen Arbeitens auf die Literaturbedürfnisse und damit auch auf die Literaturversorgung können nicht sicher prognostiziert werden. So gilt es heute, flexible Strukturen zu errichten, die auch in einigen Jahrzehnten sich weiter wandelnden Bedürfnissen angepasst werden können.

Vielleicht ist es an der Zeit, weniger nach spektakulären Prognosen zu suchen und stattdessen für die absehbare Zukunft von mehr Kontinuität auszugehen und gleichzeitig auf Flexibilität zu setzen. Es ist gut möglich, dass für die nächsten zehn Jahre die in dieser Arbeit erörterten Kernelemente Bedeutung behalten werden. Neue Kriterien werden gewiss hinzukommen, manche auch wieder in den Hintergrund geraten. Die Studierendenzahlen werden sich kaum reduzieren, weshalb die Bibliothek als Lernort relevant bleiben dürfte. Entsprechend wird der Bedarf an Lernplätzen hoch bleiben oder sogar noch weiterwachsen. Die «Kundenfreundlichkeit» könnte weiterhin ein Trend bleiben. Dazu gehören erweiterte Öffnungszeiten oder sogar Zugang rund um die Uhr, gute Verpflegungsmöglichkeiten und ein toleranter Umgang mit Essen und Trinken im Lesesaal. Zugang per Badge könnte sich als Standardlösung etablieren.

Zeitgemässe Infrastruktur, welche das Arbeiten mit mobilen Geräten unterstützt und ein überzeugendes Medienangebot, welches sowohl auf gedruckte Bestände wie auch auf elektronische Ressourcen setzt, werden vermutlich innerhalb der nächsten zehn Jahre wichtig bleiben beziehungsweise an Bedeutung gewinnen. Wenn es einen übergreifenden Bogen hinter diesen Entwicklungen gibt, dann ist es vielleicht der Folgende: Bibliotheken sind nicht mehr «houses of treasures», welche mit restriktiven Konzepten ihre Schätze und ihre Ordnung gegen die Benutzenden verteidigen müssen. Im Zentrum von Bibliotheken stehen heute nicht mehr die Bücher und deren Konsultation, sondern die Benutzenden und ihr Lernen. Es geht darum, ihnen einen Ort der Konzentration zu bieten. Die Bestände unterstützen diese Funktion, aber zusätzliche Infrastruktur und Dienstleistungen sind notwendig.

Im Sommer 2019 wurde die Bibliothek Medizin in Bern (die «Heimbibliothek» des Autors) umgebaut (zuvor wurde sie «Fachbereichsbibliothek Bühlplatz (FBB)» genannt). Wenig genutzte Bestände wurden dabei ausgelagert, um zusätzliche Lernarbeitsplätze zu schaffen. Wie beurteilt nun die Hauptzielgruppe, die Medizinstudierenden der Universität Bern, den Umbau? Um diese Frage zu beantworten, wurde im Frühjahr 2020 eine umfangreiche Evaluation durchgeführt. Die Hauptergebnisse werden nachfolgend zusammengefasst. Der ausführliche Fragebogen und die vollständigen Ergebnisse können beim Autor nachgefragt werden.

Zum Zweck der Evaluation des Umbaus der Bibliothek Medizin wurden drei Methoden der Datenerhebung eingesetzt:

Online-Umfrage bei den Medizinstudierenden

Fokusgruppen mit Medizinstudierenden

Online-Umfrage bei den Mitarbeitenden mit Thekendienst

Über den Mailverteiler des Studiendekanats wurden sämtliche Studierende der Medizin an der Universität Bern der Studienjahre 1 bis 6 angeschrieben. Von den insgesamt 1’672 Adressaten füllten 490 Personen die Umfrage aus, was einem Rücklauf von 29.3 % entspricht. Nicht eingerechnet in diese Zahlen sind 63 Personen, welche die Umfrage vor Beendigung abgebrochen haben. Die Abbruchquote betrug damit 11.4 %. Als Studienrichtung gaben 93.7 % Humanmedizin an, der Rest entfiel auf Zahnmedizin (6.3 %).

Um Ehrlichkeit und Offenheit der Antworten zu maximieren, wurde den Teilnehmenden zugesichert, dass die Daten anonymisiert ausgewertet werden.

Die Umfrage war mit 75 Fragen recht umfangreich. Bei 60 Fragen handelte es sich um Multiple-Choice-Fragen oder Likert-Skalen, deren Beantwortung obligatorisch war. Bei den restlichen 15 Fragen handelte es sich um offene Fragen, die auch übersprungen werden konnten, da während den Tests die offenen Fragen als ein Risiko für eine höhere Abbruchrate identifiziert wurden.

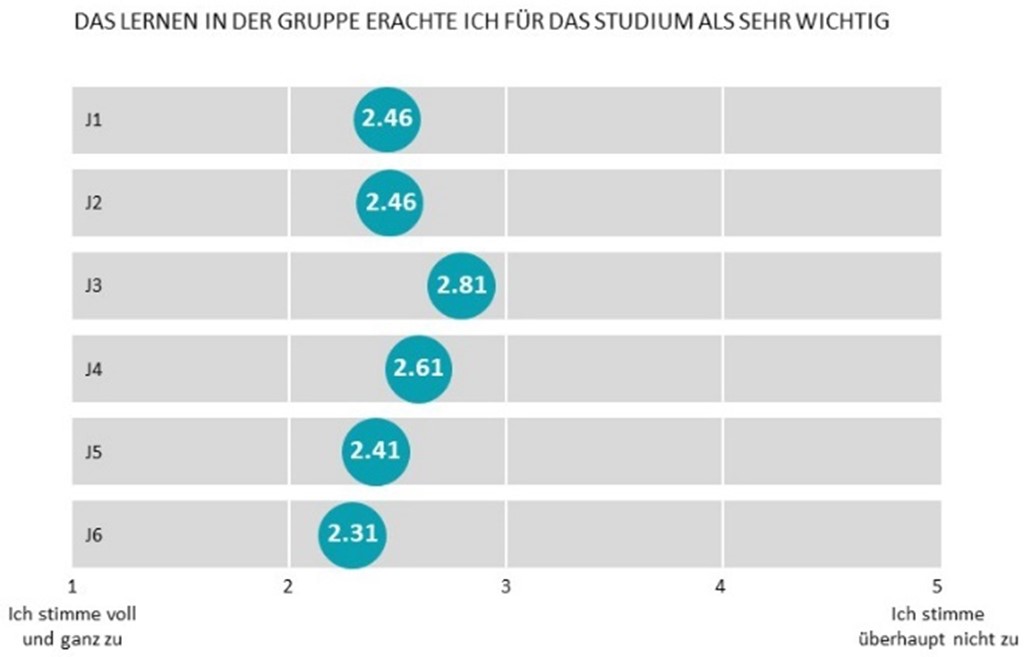

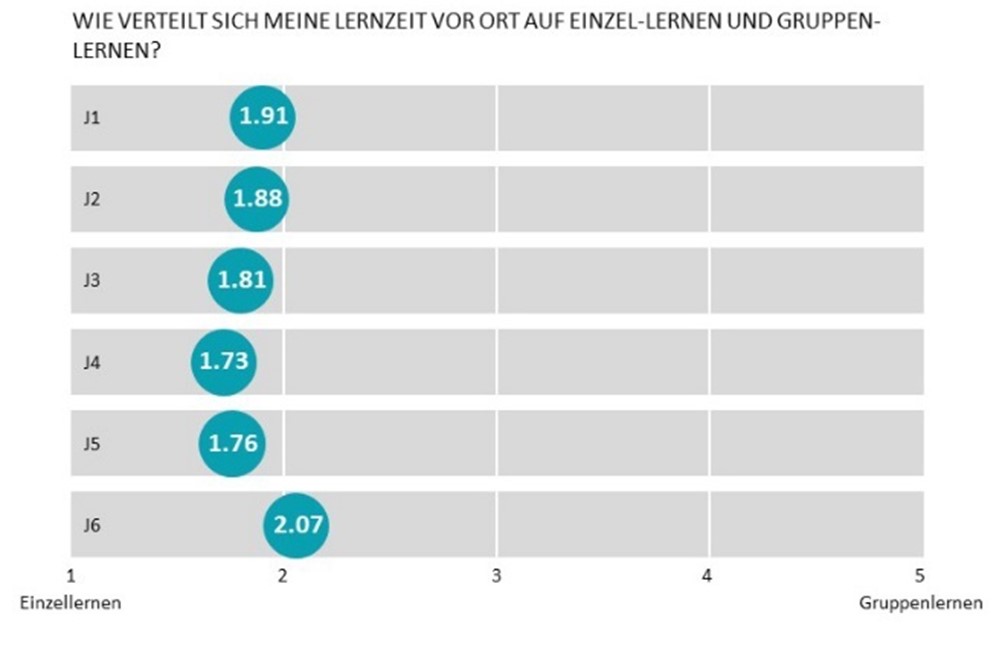

Die Likert-Skalen wurden nur an den beiden Polen beschriftet (z. B. 1 = «ich stimme voll und ganz zu» und 5 = «ich stimme überhaupt nicht zu»), um zu unterstreichen, dass es sich um ein Kontinuum handelt. Es wurde eine ungerade Abstufung gewählt, um eine neutrale Antwortmöglichkeit in der Mitte anzubieten. Alle Likert-Skalen verfügten über fünf Abstufungen. In der Auswertung werden die Antwortmöglichkeiten 1 und 2 oft als zustimmend und die Optionen 3 und 5 als ablehnend zusammengefasst.

Vor dem Verteilen an die Studierenden wurde der Bogen von insgesamt sechs Personen intensiv getestet, wodurch Fehler und ungeeignete Formulierungen ausgemerzt werden konnten. In diesen Tests wurde für das Ausfüllen des kompletten Bogens jeweils rund 20 Minuten benötigt.

Inhaltlich orientiert sich der Fragebogen an dem bereits oben für das Benchmarking der fünf Medizinbibliotheken verwendeten Kriterienkatalog, welcher wie dort ausgeführt eine Anpassung und Erweiterung der von Dexter et al. (2019) aufgestellten Gesichtspunkte für die Neuplanung von Medizinbibliotheken darstellt. Es wurde in erster Linie die Zufriedenheit der Medizinstudierenden mit den einzelnen Punkten des Kriterienkataloges abgefragt. Die Umfrage umfasste aber auch Fragen, welche über den Kriterienkatalog hinausgingen, wie zum Beispiel zum Nutzungsverhalten und allgemein gehaltene offene Fragen zu Vorteilen und Nachteilen der Bibliothek Medizin in Bern.

Die Teilnehmenden für die Fokusgruppen wurden über die Online-Umfrage angeworben. Es meldeten 13 Personen Interesse an den Fokusgruppen an, von denen schliesslich 8 teilnehmen konnten. Diese wurden auf zwei Gruppen verteilt:

Durchführung: Montag, 18. Mai, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Teilnehmende: 4 Medizinstudierende des 1. Studienjahres

Durchführung: Mittwoch, 20. Mai, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Teilnehmende: 4 Medizinstudierende der Studienjahre 2 bis 6

Die Fokusgruppen fanden in Form von Telefonkonferenzen statt, welche auf Video aufgezeichnet wurden. Sie wurden anhand eines Leitfadens geführt, welcher aufgrund des Kriterienkataloges (s.o.) erarbeitet worden war, wobei das Augenmerk insbesondere auf Fragen lag, welche durch die Online-Umfrage nicht beantwortet werden konnten oder durch diese erst aufgetaucht waren.

Dank häufigem Kundenkontakt und hoher Präsenz im Publikumsbereich hat das Thekenpersonal einer Bibliothek oft besondere Einsichten in die Geschehnisse und Abläufe im Lesesaal und in die Bedürfnisse der Benutzenden. Deshalb wurde als dritte empirische Methode eine Online-Umfrage bei den Mitarbeitenden mit Thekendienst durchgeführt, um dieses Wissen abzuholen und mit den Resultaten der Studierenden-Umfrage in Beziehung setzen zu können.

Teilgenommen haben alle zehn Personen dieser Mitarbeitenden-Kategorie. Nicht Zielpublikum dieser Umfrage waren die Mitarbeitenden der Abteilung für wissenschaftliche Dienstleistungen Medizin, die Mitarbeitenden der Leitung und die studentischen Hilfskräfte.

Die wichtigsten Befunde werden nachfolgend zusammenfassend dargestellt. Die vollständigen Resultate können beim Autor angefordert werden.

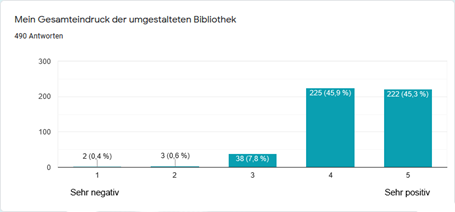

Der Umbau wird vom Zielpublikum überwiegend positiv beurteilt. Wie Abbildung 1 zeigt, bringen 91.2 % eine positive Meinung zum Ausdruck, während die negativen Antworten zusammengerechnet nur gerade 1 % ausmachen. Von den Teilnehmenden gaben 74.5 % an, die Bibliothek bereits vor dem Umbau gekannt zu haben. Interessanterweise gibt es keinen signifikanten Unterschied in der Gesamtbeurteilung der Umgestaltung zwischen denjenigen, welche die Bibliothek schon gekannt haben (Mittelwert = 4.35) und denjenigen, welche den Umbau nicht vergleichen konnten mit dem ehemaligen Zustand (Mittelwert = 4.36).

Auch die Mitarbeitenden geben mehrheitlich (70 %) an, der Umbau des Publikumsbereiches habe ihre Arbeitszufriedenheit verbessert. Die Zustimmung ist damit allerdings weniger hoch als bei den Studierenden.

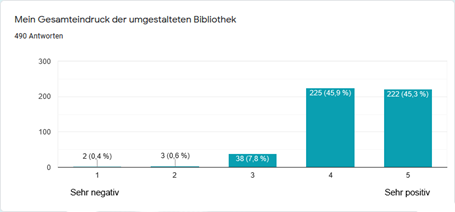

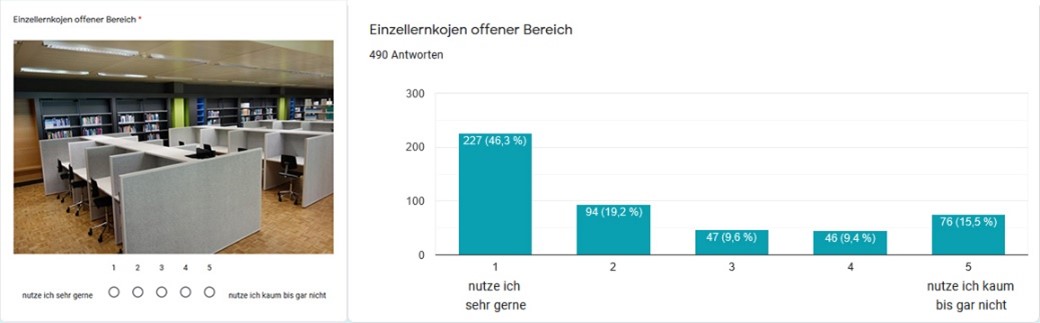

Die mit Abstand beliebtesten Lernarbeitsplätze sind die Einzellernkojen im offenen Bereich der Bibliothek (siehe Abbildung 13). Quantitativ ist ihre Beliebtheit gerade doppelt so hoch wie diejenige der Lernarbeitsplätze auf dem zweiten Rang. Geschätzt wird insbesondere der Sichtschutz, welcher nicht nur frontal, sondern auch seitlich vorhanden ist.

Heisst das nun, dass es besser gewesen wäre, noch mehr Plätze von diesem Typus einzurichten und dafür bei den anderen zu sparen? Mitnichten. Hier gilt das Sprichwort «es gibt keinen Schuh, der allen passt.» Viel wichtiger ist, dass es eine Übereinstimmung zwischen Nachfrage und Angebot gibt. In unserem Fall heisst dies, dass die in der Umfrage zum Ausdruck gekommene Beliebtheit der Plätze idealerweise mit ihrer tatsächlichen Anzahl einigermassen übereinstimmt.

In Abbildung 3 wurden solche Werte errechnet. Dort, wo die Länge der Balken stark voneinander abweicht, zeigt sich, dass es gemessen an ihrer Beliebtheit entweder zu viele oder zu wenige Lernplätze dieser Kategorie gibt.

Gemäss diesem Vergleich gibt es vor allem zwei Typen von Lernarbeitsplätzen, von denen es gemessen an ihrer relativen Beliebtheit eigentlich zu viele gibt. Dies betrifft die Gruppenarbeitsräume und die offenen Einzellernarbeitsplätze im Bereich Neubau.

Als Grund für die niedrige Beliebtheit der Plätze im Neubau wurde in den Fokusgruppen angegeben, dass man sich dort zu sehr exponiert fühle. Offenbar gab es dort auch ein Problem mit nicht funktionierenden Steckdosen (das inzwischen behoben wurde).

Auf die Frage, ob die richtige Anzahl von Gruppenplätzen vorhanden ist, gibt diese Evaluation etwas widersprüchliche Antworten. Obschon Abbildung 3 nahezulegen scheint, dass gemessen an ihrer Beliebtheit ein relatives Überangebot an Gruppenräumen besteht, sind «nur» 60.4 % der Meinung, dass genügend Gruppenplätze vorhanden sind, während dieser Wert bei den Einzellernplätzen mit 74.7 % deutlich höher liegt. Aus Sicht des Studiendekanats gibt es eindeutig zu wenig Gruppenräume. Es bräuchte mindestens zwölf davon, um alle Tutorien unterbringen zu können. Ausserhalb dieser Lehrveranstaltungen sind aber die Gruppenräume kaum jemals bis auf den letzten Platz besetzt.

Die Arbeitsfläche der Lernplätze wird von 89.2 % als ausreichend beurteilt und 87.1 % finden, dass genügend Steckdosen vorhanden sind.

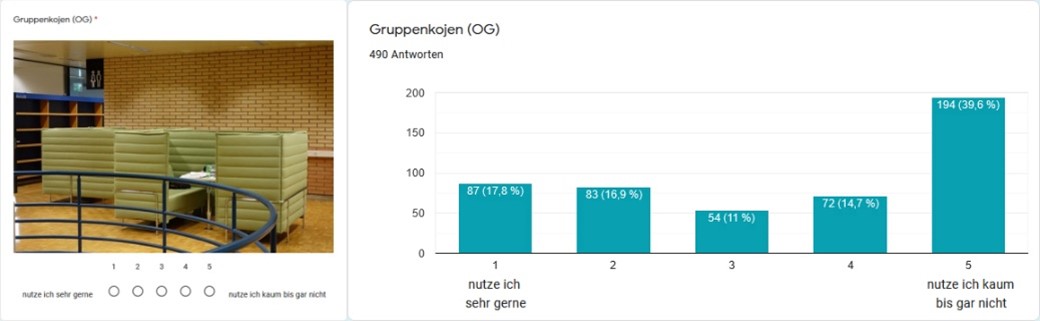

Eine besondere Erwähnung verdienen die Gruppenkojen, denn sie stellen unter den im ersten Teil verglichenen Medizinbibliotheken ein Alleinstellungsmerkmal der Berner Lernlandschaft dar. Bei den Studierenden scheinen sie hochbeliebt zu sein, jedenfalls sind diese Plätze immer als erstes besetzt. In der Evaluation kommt allerdings zum Ausdruck, dass sich an ihnen die Geister scheiden. Die einen finden sie «genial», die anderen halten sie für eine Fehlanschaffung. Sowohl in den Fokusgruppen wie auch in den qualitativen Antworten der Umfrage kam mehrfach zur Sprache, dass sich viele gewünscht hätten, das Obergeschoss wäre mehr im Stil des Erdgeschosses gestaltet worden – sprich weniger Gruppenkojen und dafür mehr Gruppentische oder Einzellernplätze. Kritisiert wird, dass von den vier Plätzen pro Koje meistens nur zwei besetzt sind und das auf derselben Grundfläche wesentlich mehr Plätze hätten untergebracht werden können.

In Anbetracht dieser Resultate ist auch fraglich, inwiefern den Benutzenden die Zonierung mit Einzellernen im Erdgeschoss und Gruppenlernen im Obergeschoss tatsächlich einleuchtet.

Von den Befragten sind 74.1 % der Ansicht, dass die Stühle geeignet sind. Geschätzt wird, dass sie Rollen haben und dass sie drehbar und höhenverstellbar sind. Einige loben die Stühle als bequem. In den qualitativen Antworten zeigt sich jedoch, dass es hier auch andere Meinungen gibt. Bemängelt wird, dass die Stühle kein Polster haben und anscheinend nicht allen genug Stabilität bieten. Für besonders kleine, grosse oder schwere Personen scheinen die Stühle weniger gut zu passen.

Wie es in den Lesesälen von Medizinbibliotheken üblich ist, besteht bei den Einzelplätzen keine Reservationsmöglichkeit, was offenbar auch nicht vermisst wird. Bei den Gruppenräumen hingegen halten 64.7 % ein Reservationssystem für wichtig und mehr als die Hälfte (55.3 %) finden das gegenwärtige Reservationssystem (Papierlisten bei den Türen) nicht ausreichend. Schon seit langem wird von den Benutzenden ein Online-Reservationssystem gewünscht. Dieser Wunsch taucht in den offenen Antworten der Evaluation erneut mehrfach auf.

Der Aussage, dass Tageslicht beim Lernen wichtig ist, stimmen 88.6 % zu, während 73.1 % der Meinung sind, dass es an den Lernarbeitsplätzen genügend Tageslicht gibt. 84.5 % halten die Leselampen für ausreichend und 85.5 % sind mit der Deckenbeleuchtung zufrieden.

Die Temperatur finden 65.9 % gerade richtig. 20.6 % finden es tendenziell zu warm, während es 13.4 % tendenziell zu kalt ist. Diese Zahlen legen nahe, dass es in der Bibliothek kein Kälteproblem gibt, trotzdem wurde in den offenen Fragen mehrfach der Wunsch nach ausleihbaren Wolldecken geäussert.

Es war für die Fachleute bei der Planung des Umbaus schwierig zu beurteilen, ob die vorhandene Lüftungsanlage für höhere Nutzungszahlen ausreichen würde. Die Erfahrung zeigte aber schon damals, dass die Belüftung bei hoher Belegung knapp ist.

Obwohl nicht aktiv abgefragt, wird die Belüftung in den qualitativen Antworten mehrfach als unzureichend bemängelt. Dies betrifft am stärksten die Cafeteria (welche sich ausserhalb der Bibliothek befindet und in den Umbau nicht mit einbezogen wurde) und den abgeschlossenen Raum mit den Einzellernkojen, was ein Hauptgrund für seine relativ niedrige Beliebtheit zu sein scheint. Im Westflügel und bei hoher Belegung in der ganzen Bibliothek wird die Belüftung allgemein als ungenügend eingestuft.

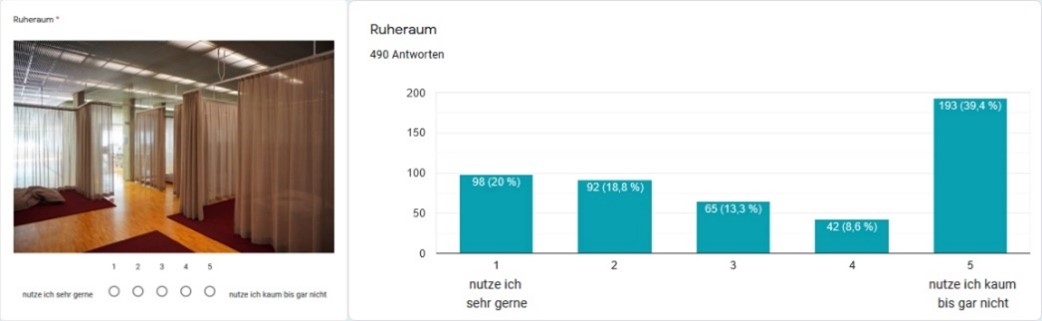

Wie sich im Benchmarking im zweiten Teil dieser Arbeit gezeigt hat, ist der Ruheraum ein Alleinstellungsmerkmal der Bibliothek Medizin in Bern. Aus Abbildung 5 wird ersichtlich, dass er längst nicht von allen genutzt wird. Aus den offenen Antworten geht hervor, dass er bei denen, die ihn nutzen, jedoch hochbeliebt ist. Er wird dort oft angesprochen und als «super», «wahnsinnig toll», «genial» und «grosses Plus» bezeichnet. Negativ erwähnt wird mehrfach, dass es im Ruheraum nicht ruhig genug sei und dass Lärm zu den benachbarten Lernarbeitsplätzen dringe. Hier besteht Handlungsbedarf. Ob eine «bessere Beschilderung» wie vorgeschlagen ausreichen wird, ist allerdings fraglich. Eine weiteres etwas überraschendes Ergebnis aus den qualitativen Fragen ist, dass offenbar viele noch nicht bemerkt haben, dass es einen Ruheraum gibt.

Die Nutzung der Gruppenarbeitsräume als Schulungsräume oder der Bedarf an einem Maker Space wurden in dieser Umfrage nicht evaluiert. Die Studierenden schätzen es gemäss Auskunft in den Fokusgruppen, dass die Tutorien in der Bibliothek stattfinden. Der geplante virtuelle Seziertisch Anatomage kann erst nach seiner Anschaffung evaluiert werden.

Die Medizinstudierenden geben zu 89.8 % an, in der Bibliothek mit dem eigenen Laptop zu arbeiten. Entsprechend sind es lediglich 5.9 %, welche die zur Verfügung gestellten Computer-Arbeitsplätze gerne nutzen. Die Auflösung des Mac-Pools und die damit verbundene starke Reduktion der zur Verfügung gestellten Computerarbeitsplätze erfahren durch diese Zahlen eine Validierung. BYOD («bring your own device») ist zum Standard geworden.

Erstaunlich ist, dass angeblich nur 44.1 % das WLAN nutzen. Eigentlich würde man erwarten, dass sich praktisch alle Studierenden mit ihren Laptops und mobilen Geräten automatisch mit dem leistungsfähigen WLAN eduroam verbinden, sobald sie sich auf dem Campus befinden. Vermutlich ist die Nutzung des Campus-Netzwerkes so selbstverständlich geworden, dass viele es verpasst haben, diese Option in der Umfrage explizit anzukreuzen.

Auch das Multifunktionsgerät ist beliebt. So geben 30.0 % an, die Bibliothek zum Kopieren, Drucken und Scannen zu nutzen. In den Fokusgruppen hat sich gezeigt, dass es immer noch viele Studierende gibt, welche die Vorlesungs-Folien vor der Veranstaltung ausdrucken. Dies wird gerne in der Bibliothek gemacht, weil die Foliensätze von den Dozierenden oft erst in letzter Minute hochgeladen werden.

Die Angebote für das öffentliche Publikum (z. B. Gäste-WLAN, Abfragestationen, Leseecke, Zeitungen und Zeitschriften) wurden in dieser Umfrage kaum berücksichtigt, da sich die Evaluation auf das Kernpublikum der Medizinstudierenden fokussiert. Die entsprechenden Fragen zur Nutzung der Computer-Arbeitsplätze oder der Leseecke wurden dann auch von mehr als zwei Drittel mit «nutze ich kaum bis gar nicht» beantwortet. Doch auch hier zeigt sich, dass Abwechslung erwünscht ist: So wird etwa die Leseecke doch auch von 10.4 % der Medizinstudierenden geschätzt.

Während dem Semester besuchen 70.0 % die Bibliothek mindestens einmal pro Woche (Studierende nicht eingerechnet, die nur wegen den Tutorien herkommen). Überraschenderweise fällt dieser Wert während der Prüfungsvorbereitungszeit auf 56.9 %, obschon zu dieser Zeit die Auslastung am höchsten ist. Gleichzeitig wächst der Anteil derjenigen, welche die Bibliothek fünf Mal pro Woche oder häufiger aufsuchen, während der Prüfungszeit von 5.9 % auf 31.0 %, was einer Zunahme um mehr als das Fünffache entspricht. Doch auch der Anteil derjenigen wächst, welche kaum bis gar nicht in die Bibliothek kommen, nämlich von 5.5 % auf 24.9 %, was auch einer Zunahme um fast das Fünffache gleichkommt.

Diese Ergebnisse lassen sich so interpretieren, dass eine grosse Mehrheit der Studierenden (70 %) während dem Semester mit mittlerer Häufigkeit die Bibliothek aufsucht (1 bis 4 Mal pro Woche), doch in der Prüfungsvorbereitungszeit gibt es eine starke Auftrennung: Ein Teil wohnt quasi in der Bibliothek und kommt mindestens fünfmal pro Woche her (31 %), während ein anderer Teil kaum oder gar nicht mehr erscheint (24.9 %).

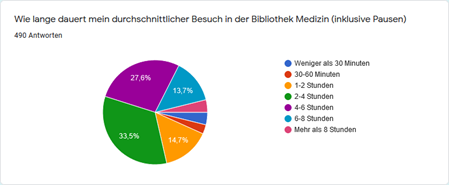

Dass die Studierenden nicht nur in die Bibliothek kommen, um ein Buch auszuleihen oder zurückzubringen, sieht man auch deutlich an der Aufenthaltsdauer. Ganze 93.2 % geben an, dass ein durchschnittlicher Besuch in der Bibliothek länger als 1 Stunde dauert. Wie Abbildung 6 zeigt, sind die am häufigsten genannten Antworten «2-4 Stunden» (33.5 %) und «4-6 Stunden» (27.6 %). Das stimmt gut mit den Angaben von Google überein, welche die durchschnittliche Verweildauer für die Bibliothek Medizin aufgrund der Standortortung von Mobilgeräten mit 4 Stunden beziffert (Google, 2020).

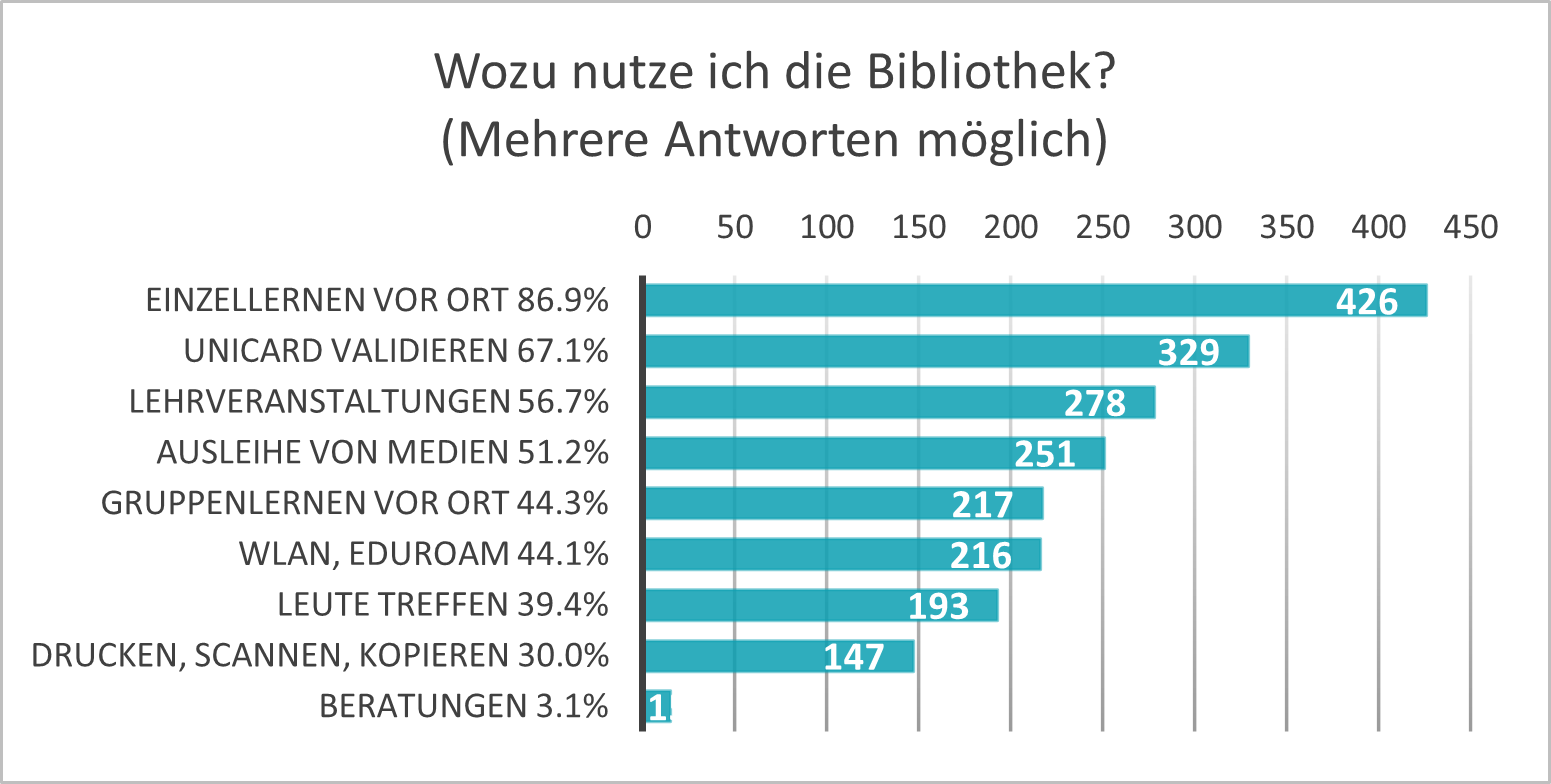

Wie oben gezeigt, dauert ein durchschnittlicher Besuch in der Bibliothek mehrere Stunden. Was treiben die Studierenden während dieser Zeit? Wie aus Abbildung 7 hervorgeht, ist Einzellernen mit Abstand die häufigste Aktivität (86.9 %), gefolgt von der Teilnahme an Lehrveranstaltungen (56.7 %) – wenn das Validieren der Studierendenkarte weggelassen wird. Immerhin gibt gut die Hälfte (51.2 %) an, die Bibliothek zum Ausleihen von Medien zu benutzen, das heisst aber auch, dass es einen grossen Teil von Studierenden gibt, welche die Bibliothek zwar benutzen, aber nicht zum Ausleihen von Medien. Hier stellt sich die Frage, ob diese Gruppe die Bibliothek nur als Lernort benutzt und auf die Bestände tendenziell verzichten könnte. Das muss allerdings verneint werden, denn mehr als zwei Drittel (69.8 %) geben an, die Bücher der Bibliothek zum Lernen vor Ort zu benötigen. In den offenen Antworten der Online-Umfrage und in den Fokusgruppen kam mehrfach zum Ausdruck, dass das Literaturangebot enorm geschätzt wird, zum Beispiel in der folgenden Wortmeldung: «Sehr praktisch, dass alle Bücher gerade vor Ort sind!» Das Lernen mag der Hauptnutzungsarten des Lesesaals sein, die darin enthaltenen Freihandbestände bilden aber eine ganz elementare Unterstützung dieser Funktion, auf die gemäss dieser Evaluation nicht verzichtet werden könnte.

Dem Lernen in der Gruppe wird sowohl in der Bologna-Reform wie auch in der bibliothekswissenschaftlichen Literatur viel Bedeutung beigemessen. Bibliotheken, so heisst es, haben hier Aufholbedarf:

Mehr und mehr werden Teamarbeit und gemeinsames Lernen in neuen Studienplänen gefördert und gefordert, während die meisten Bibliotheken dafür momentan nicht ausreichend ausgestattet sind (Hohmann, 2010, S. 164).

Wie sich schon im Benchmarking des ersten Teils gezeigt hat, wird aber in Medizinbibliotheken vorwiegend allein gelernt. Diese Resultate werden durch die Ergebnisse der Online-Umfrage repliziert.

Die oft gehörte Vermutung, dass Einzellernen vor allem zu Beginn des Studiums verbreitet sei und in den oberen Jahren durch das Lernen in der Gruppe abgelöst würde, wird von den vorliegenden Daten nicht gestützt. Abbildung 8 zeigt, dass die Studierenden aller Jahrgänge zwar tendenziell der Aussage zustimmen, dass das Lernen in der Gruppe für das Studium «sehr wichtig» sei, sie führt aber auch vor Augen, dass die Zeiteinteilung in allen Studienjahren doch ganz deutlich zugunsten des Einzellernens ausfällt.

Weshalb ist der Anteil des Lernens in der Gruppe unter den Medizinstudierenden so gering? In den Fokusgruppen wurde dazu gesagt, dass am Ende «jeder den Stoff im eigenen Kopf haben muss» und das Gruppenlernen erst Sinn mache, wenn sich alle schon Wissen angeeignet hätten, weil sonst «die Blinden von den Blinden geführt werden.»

Von den Befragten geben 39.4 % an, die Bibliothek zu besuchen, um Leute zu treffen. Dass in der Bibliothek am liebsten in der stillen Isolation einer Einzellernkoje gearbeitet wird, darf also nicht von ihrer sozialen Funktion ablenken. Der Austausch findet offenbar vor allem um die Bibliothek herum statt, zum Beispiel in den Pausen vor dem Eingang oder während dem Besuch der Cafeteria. Wie in den Fokusgruppen zur Sprache kam, lernen die Studierenden gerne allein, schätzen es aber, gemeinsam Pause machen zu können. Die Anwesenheit der anderen Studierenden wird als «positiver Gruppendruck» zum Lernen empfunden. Gemäss den Teilnehmenden der Fokusgruppen ist die Bibliothek der einzige Ort, wo sich die Studierenden aller sechs Studienjahre begegnen, da sonst die Lehrveranstaltungen nach Studienjahren getrennt stattfinden.

Um die soziale Funktion zu beleben, wird manchmal empfohlen, in Bibliotheken vermehrt Events durchzuführen (z. B. Beck, 2006). Beim Zielpublikum der Bibliothek Medizin in Bern stossen aber solche Ideen gemäss den Ergebnissen der Fokusgruppen auf kein grosses Interesse. Sie möchten die Bibliothek lieber als «einen Ort der stillen Konzentration» erhalten.

Die Verpflegungsmöglichkeiten scheinen der grosse Schwachpunkt der Bibliothek Medizin zu sein. Knapp ein Drittel (30.5 %) der Befragten stufen die Verpflegungsmöglichkeiten auf dem Muesmatt-Areal als nicht angemessen ein. Auch in den quantitativen Fragen und in den Fokusgruppen kommt zum Ausdruck, dass Verbesserungspotenzial besteht. Die Cafeteria ist hochbeliebt (noch beliebter als die Lernarbeitsplätze), aber deutlich zu klein. Die benachbarte Mensa deckt längst nicht alle Bedürfnisse ab (insbesondere aufgrund fehlender Öffnungszeiten während der Prüfungsphase) und die Supermärkte befinden sich weder sehr nahe noch bieten sie Sitzplätze an.

Aber es gibt nicht nur Unzufriedenheit zu berichten. Die Regelung, dass Trinken nur aus verschliessbaren Behältern erlaubt ist, findet eine überwiegende Mehrheit (89.3 %) nachvollziehbar. Die Akzeptanz der Regelung, dass Essen nur in der Cafeteria erlaubt ist, liegt mit 75.5 % deutlich tiefer, entspricht aber immer noch einer grossen Mehrheit. (Das Personal ist sich übrigens sehr uneinig in der Frage, ob die aktuellen Regelungen zu Essen und Trinken gut funktionieren, die Antworten verteilen sich in der Umfrage recht gleichmässig über die alle Antwortmöglichkeiten.)

Dass die Cafeteria im Zuge des Umbaus mit einer Mikrowelle ausgerüstet wurde, begrüssen die Studierenden sehr. Der Hausdienst gab damals sein Einverständnis allerdings nur unter der Bedingung, dass die Studierenden für die Reinigung und Instandhaltung des Gerätes verantwortlich sind. Die bisherigen Erfahrungen damit sind positiv.

Der bei Dexter et al. (2019) gestellten Forderung, dass die Bibliothek den Studierenden rund um die Uhr zugänglich gemacht werden sollte, konnte auch nach der Umgestaltung nicht nachgekommen werden. Leider ist das Gebäude nicht so ausgerichtet, dass der Lesesaal getrennt von den restlichen Räumlichkeiten zugänglich gemacht werden kann.

Der Wunsch nach längeren Öffnungszeiten wurde in den qualitativen Antworten denn auch mehrfach geäussert, aber quantitativ gaben dann doch nur 5.3 % an, sie würden die Bibliothek auch nach Mitternacht nutzen. Dies deckt sich mit der Beobachtung, dass bei der Schliessung um 21:00 Uhr jeweils nur noch einzelne Benutzende vor Ort sind.

Von den Befragten sind 80.4 % mit den regulären Öffnungszeiten (Mo–Fr: 08:00–21:00, Sa: 08:00–17:00, So: geschlossen) zufrieden, während es bei den erweiterten Öffnungszeiten sogar 90.8 % sind.

Der Aussage, dass es schade ist, wenn die Theke nur mit Hilfskräften besetzt wird, stimmten lediglich 3.7 % zu, obschon in der Frage nicht einmal spezifiziert wurde, ob es um die Randzeiten geht. Erwartungsgemäss wirkte eine ähnliche Frage unter den Mitarbeitenden viel stärker polarisierend. Die Praxis, die Theke zu den Randzeiten mit Hilfskräften zu besetzen, scheint allerdings für Benutzende und Mitarbeitende unproblematisch zu sein.

Ab Herbst 2019 wurde an den grossen Standorten der Universitätsbibliothek Bern ein automatisches System zur Belegungszählung eingeführt. Damit ist es möglich, auf der Webseite in Echtzeit nachzusehen, wie stark die Lesesäle der einzelnen Bibliotheken aktuell ausgelastet sind und wo es gegebenenfalls noch Platz hat. In der Bibliothek Medizin wurde das System wegen dem Umbau erst im Februar 2020 in Betrieb genommen.

Bei den Studierenden ist die Belegungsanzeige entsprechend noch nicht flächendeckend bekannt. So gaben 56.7 % an, das Angebot nicht zu kennen. Von denjenigen, welche die Belegungsanzeige kennen, gibt nur rund ein Drittel an, sie auch zu nutzen. Dies bedeutet, dass die Belegungsanzeige gegenwärtig lediglich von 14.3 % des Publikums genutzt wird. Vom Thekenpersonal geben 40 % an, die Belegungsanzeige zu nutzen.

Wie bei Dexter et al. (2019) empfohlen, sind die Freihandbestände auch nach der Umgestaltung so aufgestellt worden, dass eine spätere Umnutzung der Räumlichkeiten möglich wäre. Allerdings scheint es sehr unwahrscheinlich, dass der Umfang der Printbestände in den nächsten zehn Jahren verringert wird, um verstärkt nur noch E-Books anzubieten. Wie weiter unten ausgeführt wird, wurde in den Fokusgruppen und in den qualitativen Antworten der Online-Umfrage das Bedürfnis nach gut ausgestatteten Freihandbeständen deutlich zum Ausdruck gebracht. Die Leitung der Bibliothek geht gegenwärtig eher von einem leichten Wachstum der Bestände in den nächsten zehn Jahren aus und entsprechende Reserven sind bei der Aufstellung der Regale eingeplant worden.

In den quantitativen Resultaten kam eine hohe Bevorzugung von gedruckten Büchern gegenüber E‑Books zum Vorschein. Die in den Experteninterviews mehrfach geäusserte These, dass es sich dabei vor allem um ein Phänomen der unteren Jahrgänge handeln könnte, wird von den vorliegenden Daten nicht gestützt (vergl. Abbildung 9).

Die Mitarbeitenden mit Thekendienst haben in ihren Antworten erkannt, dass die Studierenden gedruckte Bücher bevorzugen, aber selbst sie haben das Ausmass unterschätzt (geschätzt wurde vom Personal, dass gedruckte Bücher von 60 % anstatt von knapp 75 % bevorzugt werden).

Anders als die E-Books erfreuen sich die Apps enormer Beliebtheit. Die «Medizin-Lern-App» Amboss wird von 96.7 % der Befragten genutzt, während es bei Complete Anatomy 70.4 % sind. Eine Anatomie-App richtet sich natürlich stärker an die unteren Jahrgänge, die Nutzung von Complete Anatomy liegt im ersten Jahr denn auch entsprechend hoch (93 %).

Interessanterweise wurde diese fast flächendeckende Nutzung der Apps von den Mitarbeitenden massiv unterschätzt. In der Umfrage stufte das Personal die Nutzung von Amboss im Durchschnitt bei 46 % ein und diejenige von Complete Anatomy im ersten Jahr bei 52 %. Hier besteht Schulungsbedarf, damit das Personal die Dienstleistungen der Bibliothek an der Theke adäquat repräsentieren kann.

Die Bibliothek Medizin verfügt über eine Garderobe mit Schliessfächern. Es besteht aber keine Garderobenpflicht und die Garderobe war nicht Bestandteil der Evaluation. Die Garderobe wurde in den Fokusgruppen oder in den offenen Antworten auch nicht spontan erwähnt.

Von den Befragten stimmen 72.8 % der Aussage zu, dass der Lärmpegel in der Bibliothek niedrig sei. Trotzdem sind Lärmstörungen in den offenen Antworten ein grosses Thema. Als Hauptquelle von störendem Lärm geben die Studierenden den Laufverkehr im Erdgeschoss an, während es nach Meinung der Mitarbeitenden die Gespräche der Benutzenden im Obergeschoss sind. Von den Mitarbeitenden sind 70 % der Ansicht, dass die aktuelle Regelung zum Umgang mit Lärm gut oder tendenziell gut funktioniert.

Neben den bekannten Lärmquellen wie Laufverkehr, Gespräche und gelegentlichem Baulärm wurden durch die offenen Fragen zusätzliche Lärmquellen identifiziert. So wird das Zufallen von Türen (Eingangstüren und Toiletten) von vielen als stark störend wahrgenommen. Mehrfach wurde auch bemängelt, dass sich das Personal nicht an die eigene Flüsterregel hält und vor den Büros laut spricht.

Ein ungelöstes Problem ist, wie mit dem Lärm umgegangen werden soll, der durch die ankommenden und abgehenden Gruppen zu den Tutorien entsteht. Denkbar sind zwei Lösungsansätze, deren Umsetzung sich aber bereits als nicht so einfach erwiesen haben: (1) Dafür sorgen, dass sich die Benutzenden leiser verhalten und (2) eine bessere Schallisolierung vor allem in der Nähe der beiden Rundtreppen einrichten.

Die Lage der Bibliothek wurde von den Studierenden in den offenen Antworten und den Fokusgruppen vorwiegend positiv beurteilt. Geschätzt wird, dass Lehrveranstaltungen (Tutorien) direkt in der Bibliothek stattfinden und dass sich viele relevante Veranstaltungsorte in der Nähe befinden (Fachpraktika, Anatomie, Histologie, Gemeinschaftshörsaal, Inselspital). Bemängelt wird, dass die nächste Bushaltestelle 500 m entfernt ist und dass die Einkaufsmöglichkeiten am Sonntag schlecht sind.

Die Medizinstudierenden schätzen es offenbar sehr, nun «ihre eigene Bibliothek» zu haben. In den Fokusgruppen und in den offenen Antworten der Online-Umfrage wurde mehrfach positiv erwähnt, dass in der Bibliothek fast nur Studierende der Medizin anzutreffen sind. Das Wort «familiär» wurde oft verwendet, was erstaunlich ist bei einer Institution, die täglich mehrere hundert Besuche erfährt.

In den Fokusgruppen wurde ausserdem gesagt, dass die Bibliothek der einzige Ort sei, wo sich die verschiedenen Jahrgänge des Studiums begegnen würden, da die Lehrveranstaltungen vor allem bei den mittleren und oberen Jahrgängen geographisch nicht beieinanderliegen.

Wie oben schon erwähnt, beurteilen 91.2 % den Umbau positiv. In den offenen Antworten werden die Räumlichkeiten mit folgenden Adjektiven versehen: einladend, hell, freundlich, offen, geräumig, angenehm, ruhig, sauber, ordentlich.

Die «gute Atmosphäre» wird geschätzt, ebenso die grosse Fensterfront im Erdgeschoss mit Aussicht ins Grüne und der Umstand, dass sich die Bibliothek nicht unterirdisch befindet (wie es bei den Lesesälen der meisten anderen Bibliotheken der UB Bern der Fall ist).

Um nicht in Verdacht zu geraten, dass hier nur positive Wortmeldungen zur Darstellung kommen, soll auch erwähnt werden, dass an einer Stelle jemand «die Hässlichkeit» als das besondere Merkmal der Bibliothek angibt, und dass an anderer Stelle «Abreissen und Einrichten wie die anderen Bibliotheken» von jemandem empfohlen wird. Allerdings muss man auch sagen, dass beide Wortmeldungen von derselben Person stammen und das Abreissen und Neueinrichten wohl erst in zehn Jahren infrage kommen, wenn die Bibliothek in ein noch zu bauendes Lehrgebäude auf dem Inselareal ziehen soll. Bis dahin dürften die Anliegen von denjenigen Studierenden bessere Chancen auf Realisierung haben, die sich mehr Pflanzen innerhalb der Bibliothek wünschen.

In der Online-Umfrage äusserte sich eine deutliche Mehrheit (80.6 %) positiv zu der Öffnung eines zweiten Eingangs im Obergeschoss. In den Fokusgruppen kam heraus, dass die Studierenden nicht nur den leichteren Zugang zu den Tutorienräumen schätzen, sondern auch den kürzeren Weg zur Cafeteria, welche sich gleich neben dem zusätzlichen Eingang befindet. Allerdings wurde in den Fokusgruppen und in den qualitativen Fragen der Online-Befragung auch mehrfach bemängelt, dass die Türe beim Zufallen sehr laut sei.

Bekanntlich können persönliche Einstellungen und tatsächliches Verhalten voneinander abweichen, weshalb es sich lohnt, einen Blick auf die tatsächliche Nutzung des zweiten Eingangs im Verhältnis zum Haupteingang im Erdgeschoss zu werfen. Dank dem neuen Besucherzählungssystem, welches im Februar 2020 installiert wurde, liegen solche Daten vor. Die Auswertung der Ein- und Ausgänge während zweier Wochen zeigt, dass im Durchschnitt 21 % des Verkehrs über den zweiten Eingang im Obergeschoss laufen. Diese Zahl ist abhängig davon, ob Tutorien stattfinden oder nicht. An Halbtagen mit Tutorien steigt der Wert um fünf Prozentpunkte (auf 26 %), während er an Halbtagen ohne Tutorien um fünf Prozentpunkte sinkt (auf 16 %). Aus diesen Ergebnissen lässt sich ableiten, dass der Laufverkehr im Erdgeschoss dank der Massnahme um etwa einen Fünftel reduziert werden konnte. Das ist ein gutes Resultat, liegt aber hinter den Erwartungen an den Umbau, welche davon ausgingen, dass bis zu einem Drittel der Besucherströme über den zweiten Eingang geleitet werden könnten.

Verschwinden nun mehr Medien aus der Bibliothek Medizin, seit der zweite Eingang geöffnet wurde, weil er über keine Buchsicherungsanlage verfügt? Belastbare Zahlen fehlen, da im Jahr vor dem Umbau keine Revision durchgeführt wurde und somit nicht bekannt ist, wie hoch die Verlustrate vor der Öffnung des zweiten Eingangs war. Die erste Revision nach dem Umbau im Frühling 2020 zeigte jedoch, dass nur wenige Medien vermisst wurden (ca. 50 Bücher) und dass etwa die Hälfte davon nichts mit der fehlenden Buchsicherung zu tun hatte, da die Medien nach entsprechenden Nachforschungen bei Mitarbeitenden zu finden waren, welche sie für den Eigengebrauch nicht korrekt ausgeliehen hatten.

Dass die Bibliothek über zu wenig Toiletten verfügt, war schon vor dem Umbau bekannt. Aus diesem Grund wurden während dem Umbau zusätzliche sanitäre Installationen eingerichtet. Allerdings war auch damals schon klar, dass diese Massnahme nicht ausreichen würde, um den höheren Benutzungszahlen gerecht zu werden. Das Problem war, dass von der Gebäudestruktur her eine noch grössere Erweiterung der Einrichtungen mit überproportional hohen Kosten verbunden gewesen wäre. Entsprechend finden sich unter den offenen Antworten der Umfrage zahlreiche Wortmeldungen wie «in 3 von 5 Fällen muss man vor dem WC anstehen», «lange Wartezeiten vor Toiletten» oder ganz unverblümt «die Anzahl Toiletten ist eine Katastrophe.» Der Ruf nach mehr Toiletten ist mehrfach zu vernehmen, mitunter mit bis zu fünf Ausrufezeichen versehen. Insofern überrascht es ein bisschen, dass nur 22.4 % der Aussage «es sind genügend Toilette vorhanden» nicht zustimmen. Diese Resultate lassen sich so interpretieren, dass mehr Toiletten zwar ganz klar wünschenswert wären, aber dass das gegenwärtige Angebot auch nicht völlig unzumutbar ist.

Von den Befragten äusserten sich 75.3 % positiv über die neue Signaletik und 72.5 % sind der Meinung, dass es einfach ist, sich in der Bibliothek zurechtzufinden. Die Gestaltung wird in den offenen Antworten mehrfach gelobt, zum Beispiel in folgender Wortmeldung: «Das Design der Icons ist super gelungen.»

Die Bibliothek Medizin verfügte schon vor dem Umbau über acht grosse Anatomie-Tafeln und 25 anatomische Modelle. Da erkannt wurde, dass diese Ressourcen neben ihrem Wert als Anschauungsmaterial auch eine ästhetische Wirkung haben, wurden sie im Zuge des Umbaus prominent platziert. Die Anatomie-Tafeln befinden sich nun im Erdgeschoss an den Backsteinmauern, mit welchen sie farblich harmonieren und die anatomischen Modelle sind in Glasvitrinen gleich beim Eingang ausgestellt, wo sie auch ausgeliehen werden können. In den qualitativen Antworten der Umfrage wurde dies mehrfach positiv erwähnt. So schreibt jemand «Ich mag es, dass überall anatomische Poster hängen, das motiviert mich irgendwie...» und jemand anderes «[…] das Ambiente ist irgendwie ‘medizinisch’, weil alles mit Medizin zu tun hat, soweit das Auge reicht. Das tut noch gut beim Lernen finde ich.»

Wo ausser in der Bibliothek Medizin lernen die Medizinstudierenden sonst noch gerne? Mit 77.3 % wird Zuhause am häufigsten genannt, gefolgt von den anderen Teilbibliotheken der UB Bern (57.6 %) und den Lernzentren der medizinischen Fakultät (36.3 %).

In den offenen Antworten werden in absteigender Häufigkeit ausserdem mehrfach genannt: Bibliothek am eigenen Wohnort, im Zug und in einem Café.

Bei den Studierenden wurde eine Beurteilung der neuen Theke nicht abgefragt. Bei den Mitarbeitenden fallen die Antworten uneinheitlich aus. Lediglich 50 % geben an, mit der neuen Theke zufrieden zu sein. Positiv erwähnt wird beispielsweise das neue Erscheinungsbild und dass Benutzende im Stehen beraten werden können. Bemängelt werden etwa unzureichende Ablageflächen, ein weites Auseinanderliegen der beiden Plätze an der Theke, ein nicht ideales Handling der Kurierkisten und das Fehlen einer Schalldämmung, um die Lernplätze vor dem Lärm von Telefonaten und Beratungen abzuschirmen.

Es gibt keine Erwähnung bei Dexter et al. (2019) bezüglich des Personals, aber es dürfte klar sein, dass die Mitarbeitenden einen ganz entscheidenden Einfluss darauf haben, ob eine Bibliothek als kundenfreundlich wahrgenommen wird. Obschon dieser Punkt im Kriterienkatalog dieser Evaluation nicht aufgeführt ist und in der Online-Umfrage nicht abgefragt wurde, kam er in der abschliessenden offenen Frage «was ich zum Schluss noch deponieren möchte» ausgiebig zur Sprache. In mehreren spontanen Äusserungen wird das Personal von den Studierenden als freundlich, hilfsbereit und engagiert gelobt. Jemand schreibt beispielsweise: «Die Unterstützung und Hilfe von den Leuten an der Theke ist immer super!»

Für diese Evaluation wurde absichtlich eine Kombination von quantitativen und qualitativen Erhebungsmethoden gewählt. Die Erwartung war, dass sich die beiden Methoden gegenseitig ergänzen und ihre jeweiligen Nachteile teilweise kompensieren würden. Das scheint sich bewährt zu haben. Die qualitativen Fragen haben zum Beispiel gezeigt, dass nicht wenige der Meinung sind, die Bibliothek sollte früher am Morgen öffnen. Eine rein quantitative Umfrage hätte ein solches unerwartetes Resultat kaum zutage gefördert. Auf der anderen Seite hätte eine rein qualitative Erhebung womöglich zu einer Überschätzung der Unzufriedenheit mit den Öffnungszeiten geführt, da einzelne Nennungen von Problemstellen keine Anhaltspunkte liefern, wie repräsentativ die Aussage für die ganze Zielgruppe ist.

Die Fokusgruppen ermöglichten noch einmal eine andere und ergänzende Perspektive, da Ergebnisse in der Gruppe diskutiert und erarbeitet werden konnten. Dass frühere Öffnungszeiten am Morgen vor allem erwünscht sind, damit in letzter Minute hochgeladene Folien vor der Vorlesung ausgedruckt werden können, ist ein Beispiel für ein solche durch die Diskussion erlangte Einsicht.

Noch einmal eine andere Perspektive und damit eine ergänzende Funktion ermöglichte die Umfrage bei den Mitarbeitenden. So wurde beispielsweise erkannt, dass die Durchsetzung der Hausordnung im Team uneinheitlich gehandhabt wird und dass hier Handlungsbedarf besteht.

Die Evaluation hat gezeigt, dass die Erwartungen an den Umbau grösstenteils erfüllt werden konnten. Aufgrund der Resultate lassen sich folgende Empfehlungen aussprechen:

Obschon bei Dexter et al. (2019) als notwendig erachtet, scheint eine Öffnung rund um die Uhr für diesen Standort nicht vorbehaltlos empfehlenswert. Im Verhältnis zu dem höheren Aufwand (Zeitpunkt der Raumpflege, höhere Beanspruchung der Gebäudetechnik, Notwendigkeit eines Sicherheitsdienstes, unregelmässige Arbeitszeiten für Personal oder Hilfskräfte) ist der Anteil an Studierenden, welche die Bibliothek nach 21:00 Uhr nutzen möchten, relativ klein.

Ein Zugang für Medizinstudierende mit der Studierendenkarte wäre wünschenswert, hängt aber auch von Faktoren ab, über welche die Bibliothek nicht selbstständig bestimmen kann.

Anstelle längerer Öffnungszeiten am Abend könnte eine frühere Öffnung am Morgen oder die Sonntagsöffnung während des ganzen Semesters in Erwägung gezogen werden.

Zum Umgang mit Essen und Trinken in Bibliotheken findet sich bei Dexter et al. (2019) folgende Empfehlung:

Traditionally, many libraries have not allowed food or drink in their space. A more flexible policy with an understanding of student responsibility may encourage students to use the library as their primary study space and facilitate a positive attitude toward library services (S. 8).

Aufgrund dieser Empfehlung, der Resultate der Evaluation und des Benchmarkings sind Essen und Trinken ein Thema, dem von der Bibliothek Medizin noch mehr Beachtung geschenkt werden sollte, zumal auch das Verpflegungsangebot in der Umgebung vergleichsweise schlecht ist. Was aber könnte die Bibliothek verbessern? In den Fokusgruppen und in den offenen Antworten der Online-Umfrage wurden folgende Massnahmen als naheliegend genannt:

Snacks wie Studentenfutter erlauben (alles, was nicht durch Geräusche, Gerüche, Abfälle, oder Spuren stört)

Essen in den Gruppenarbeitsräumen erlauben

Auf Selbstverantwortung setzen (und gegebenenfalls Reinigungsmaterial anbieten)

Solche grosszügigeren Regelungen betreffend Essen würden bei den meisten Benutzenden bestimmt gut ankommen, könnten aber von anderen Stakeholdern (Hausdienst, Personal, UB Bern) Gegenwind erfahren. Es ist aber eines der Hauptergebnisse der vorliegenden Untersuchung, dass die Bibliothek Medizin beim Thema Essen und Trinken ansetzen müsste, wenn sie noch kundenfreundlicher werden möchte. Es existieren Medizinbibliotheken, welche Essen und Trinken äusserst liberal handhaben, wie folgende Ankündigung der Welch Medical Library zeigt:

Welch now permits users to move around the library […] with their food and drink just as they do with their laptops in the library’s wireless environment. Food and drink will be permitted not only in the lobby but also in the stacks, study areas, and reading rooms of the library. […] The library simply asks visitors to practice basic courtesies such as using covers for drinks, disposing of leftovers, empty containers and wrappers in the appropriate receptacles, not arranging for food to be delivered to the library, and limiting their beverages to the temperance variety – non-alcoholic. Bon appetit! (AGMB, 2005)

Die deutliche Vorliebe der Studierenden für gedruckte Bücher scheint ein verbreitetes und stabiles Phänomen zu sein, das von Bibliotheken vermehrt zur Kenntnis genommen werden sollte (vgl. z. B. Klein, 2020; Francescutto 2020). Bemerkenswert ist, dass in der Bibliothek Medizin in Bern knapp drei Viertel (74.5 %) der Studierenden gedruckte Bücher bevorzugen, während gut drei Viertel (76 %) des Monografienbudgets für die Erwerbung von E-Books ausgegeben werden. Der Hintergrund scheint hier zu sein, dass die Verlage die E-Books oft nur in Paketen anbieten, die dann als gesamtes gekauft werden müssen, auch wenn man damit Titel bezahlt, die wenig oder gar nicht genutzt werden. Insofern stellt sich die Frage, ob der hohe Anteil der E‑Books an den Erwerbungskosten nicht stärker auf die Geschäftstaktiken der Verlage als auf die Wünsche der Benutzenden zurückgeht.

Von einer Vernachlässigung der gedruckten Bestände kann aber so oder so keine Rede sein. Von den Studierenden sind lediglich 4.1 % der Meinung, dass die vorhandenen Freihandbestände unzureichend sind, während von den Mitarbeitenden niemand diese Einschätzung teilt.

Es ist gut möglich, dass sich E‑Books in der Zukunft einmal so durchsetzen werden, wie es bei den E‑Journals bereits geschehen ist. Aber wann es soweit sein wird, ist höchst unklar. «Wir sind zwar mit dem Internet aufgewachsen, aber wir sind nicht mit E‑Books aufgewachsen», antwortete jemand in den Fokusgruppen auf die Frage, warum sich auch die jüngste Generation von Studierenden immer noch mit E‑Books so schwertut. Wenn man bedenkt, dass auch heute Kinder und Schüler vorwiegend mit gedruckten Büchern konfrontiert werden, so scheint es unwahrscheinlich, dass E‑Books die Print-Bestände in den nächsten zehn Jahren verdrängen werden.

Auf der anderen Seite geben immerhin 5.5 % eine starke Bevorzugung von E-Books an und der Wunsch nach noch mehr E‑Books taucht auch in den qualitativen Antworten auf. Obschon Dexter et al. (2019) nicht davon auszugehen scheinen, dass gedruckte Bestände in heutigen Medizinbibliotheken noch zwingend vorhanden sein müssen, lautet die Empfehlung aufgrund der vorliegenden Evaluation, auch in Zukunft auf ein hybrides Angebot zu setzen und das Erwerbungsbudget vielleicht sogar wieder etwas stärker zugunsten der gedruckten Bestände einzusetzen.

Im qualitativen Teil der Online-Umfrage und in den Fokusgruppen wurde mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass sich die Studierenden gewünscht hätten, das Obergeschoss wäre mehr im Stil des Erdgeschosses gestaltet worden. Obschon die Gruppenkojen bei einigen sehr beliebt sind, finden andere, dass die Gruppentische vor dem Umbau sinnvoller waren, da sie mehr Plätze boten und auch besser für das Einzellernen verwendet werden konnten.

Die Bibliothek Medizin könnte prüfen, ob nicht eine Kombination beider Angebote möglich wäre. Neben den Gruppenkojen gibt es Raum, wo jetzt die wenig beliebten Stool-Tools stehen, welcher für einzelne Arbeitstische verwendet werden könnte.

Weiter oben wurde dargelegt, dass sich die Studierenden ein Online-Reservationssystem für die Gruppenarbeitsräume wünschen. Bisher war die Einführung eines solchen Systems leider nicht möglich, da die Räume nicht von der Bibliothek, sondern von der medizinischen Fakultät verwaltet werden, welche nicht möchte, dass die Studierenden Zugriff auf die Online-Raumbelegungspläne haben. Wie die Lösung genau aussehen müsste, ist unklar, aber sicher ist, dass hier aus Sicht der Benutzenden viel Verbesserungspotenzial besteht.

In der vorliegenden Untersuchung wurde dargelegt, dass die Bibliothek Medizin in Bern im Sommer 2019 ihren Lesesaal umgebaut hat, wobei wenig genutzte Bestände ausgelagert wurden, um Raum für zusätzliche Lernarbeitsplätze zu schaffen. Die Bibliothek folgt damit einem allgemeinen Trend, welcher zumindest in wissenschaftlichen Bibliotheken zu beobachten ist. Ein Blick auf die Geschichte der Lesesäle zeigt, dass dieser Trend weniger eine logische Folge der bibliotheksgeschichtlichen Entwicklung ist, sondern massgeblich mit der Bologna-Reform und veränderten Lerngewohnheiten zusammenhängt. Was bedeuten diese Entwicklungen aber für die gesellschaftliche Funktion der Bibliotheken? Wenn Bücher Lernplätzen weichen müssen, warum braucht es dann überhaupt noch Bibliotheken und nicht einfach blosse Lernorte (ohne Bücher und bibliothekarische Dienstleistungen)? Trifft die Kritik zu, dass Bibliotheken nicht mehr wissen, worin ihre Existenzberechtigung besteht und sich deshalb in einer versprengten Taktik in Konkurrenz zu anderen Institutionen wie Museen, Kinos oder Sozialdiensten begeben?

Die vorliegende Untersuchung legt nach Meinung des Autors ganz andere Schlüsse nahe. Wissenschaftliche Bibliotheken im allgemeinen und Medizinbibliotheken im Besonderen sind sehr eng verschränkt mit ihrer Hauptzielgruppe und deren Bedürfnissen: Die Bibliotheken stellen die Lernlandschaften zur Verfügung, welche die Studierenden benötigen. Sie stimmen ihr Angebot an Leseplätzen auf die Anzahl der Studienplätze ab. Für verschiedene Lernstile bieten sie verschiedene Lernplätze an, welche zum Beispiel für das Lernen allein oder in der Gruppe geeignet sind. Dabei orientiert sich die Auswahl an der tatsächlichen Nachfrage. Die Bibliotheken passen ihre Öffnungszeiten dem Prüfungsrhythmus des Studiums an, denn vor den Prüfungen sind die Lesesäle oft voll ausgelastet. Wie sich in der vorliegenden Untersuchung gezeigt hat, brauchen die Medizinstudierenden nicht nur Lernplätze, sondern auch Fachliteratur in Griffnähe, wobei gedruckte Bücher sich selbst bei der jüngsten Generation von Studierenden sehr hoher Beliebtheit erfreuen, da sich diese in der Arbeitsweise besonders gut mit eigenen Geräten kombinieren lassen: In der Mitte der persönliche Laptop, links und rechts ein aufgeschlagenes Buch der Bibliothek.

Bei den Beständen setzen Medizinbibliotheken auf ein hybrides Angebot an gedruckten und elektronischen Ressourcen, denn es wird beides verlangt. Durch das Lizenzieren von Lern-Apps, welche von den Medizinstudierenden fast flächendeckend verwendet werden, betreten die Institutionen bibliothekarisches Neuland. Dank ihrer Lage auf dem Campus der Universität oder der Uniklinik ermöglichen Bibliotheken kurze Wege, wodurch etwa Freistunden zwischen Vorlesungen effizient zum Lernen genutzt werden können. Der Lesesaal bietet eine Umgebung, welcher die Studierenden besser zum Lernen animiert als jeder andere Ort. Es herrscht eine Atmosphäre der Konzentration, wodurch ein positiver sozialer Druck zum Lernen entsteht. Der Austausch mit «Leidensgenossen» ist möglich. Manche Studierende verbringen in den Monaten vor den Prüfungen über acht Stunden pro Tag in der Bibliothek. Raumangebote und eine Infrastruktur, welche solche intensiven Lerntage unterstützen und erträglicher machen, sind von grosser Wichtigkeit. Auf das Bedürfnis der Benutzenden nach Pausen und sozialem Austausch reagieren die Bibliotheken mit Verpflegungsmöglichkeiten und Begegnungssorten. Die Studierenden wünschen einigermassen bequeme Plätze, aber zu viel Wohnlichkeit ist explizit nicht erwünscht: Sie kommen, um zu arbeiten und nicht, um sich zu entspannen.

Keine anderen Institutionen ausser (wissenschaftlichen) Bibliotheken bieten diese Kombination an Funktionen. Insofern führen die genannten Entwicklungen nicht vom Grundauftrag der Bibliotheken weg, sondern ermöglichen eine noch bessere Erfüllung desselben, denn der Grundauftrag der Bibliotheken ist nicht etwa das blosse Aufbewahren von Büchern, sondern übergeordnet die Aneignung von Bildung zu ermöglichen und zu erleichtern.

AGMB. (2005). Essen und Trinken in der Bibliothek? Abgerufen am 12. Juni von https://www.medinfo-agmb.de/archives/2005/03/17/372

Beck, S. (2006). Event-Marketing in Bibliotheken. Berlin: BibSpider

Dexter, N., Muellenbach, J. M., Lorbeer, E. R., Rand, D., Wilcox, M. E., & Long, B. A. (2019). Building new twenty-first century medical school libraries from the ground up: challenges, experiences, and lessons learned. Journal of the Medical Library Association : JMLA, 107(1), 6–15. https://doi.org/10.5195/jmla.2019.493

Francescutto, S. (2020). Eine Frage des Formats – Haben Studierende der Human- und Sozialwissenschaftlern der Universität Bern sowie der pädagogischen Hochschule Bern eine Präferenz, womit sie lernen? [Nicht publizierte Masterarbeit im Studiengang MAS ALIS]. Bern: Universität Bern.

Google. (2020). Informationen zu «Bibliothek Medizin Bern». [Google Suchresultat]. Abgerufen am 2. Februar

Härger, D. (2019). Sezieren, Präparieren, Schneiden – virtuell und ohne Blut: zwei Jahre Praxiserfahrung mit «Anatomage» an der Medizinbibliothek Göttingen. doi: 10.3205/19agmb07

Hohmann, T. (2010). Neue Lernorte: Learning und andere Grids an der Universität von Warwick, Bibliothek Forschung und Praxis, 34(2), 163-170. doi: https://doi.org/10.1515/bfup.2010.029

Kaspar, Wendi. (2019). Innovation, Disruption and Sense-making. College & Research Libraries. 80. 422-425. 10.5860/crl.80.4.422.

Klein, S. (2020). Medical students prefer print textbooks for studying but value the e-books’ search function and availability. Journal of EAHIL, 16(1), 12-15. https://doi.org/10.32384/jeahil16366

Naumann, U. (2011). Universitätsbibliotheken. In: Nerdinger, Winfried (Hg.): Die Weisheit baut sich ein Haus. Architektur und Geschichte von Bibliotheken. Prestel: München/London/New York, 131–148

Pagès, L. (2015). Vers des bibliothèques de lecture publique sans livres imprimés ? [en ligne]. Enssib, février 2016 [consulté le 12 juin 2020]. https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/docu

ments/65846-vers-des-bibliotheques-de-lecture-publique-sans-livres-imprimes.pdf

Stocker, M. (2020). Erlesene Räume. [Nicht publizierte Masterarbeit]. Chur: Fachhochschule Graubünden

Stöcklin, S. (2020). Bibliotheken sind begehrte Lernorte. UZH Journal 50 (1): 7. https://www.uzh.ch/

blog/hbz/files/2020/02/UZH_Journal_Jg.-20_no.1.pdf

Traber, A. (2018). Wie lernen studentische Bibliotheks-Nutzende und was macht für sie den optimalen Arbeitsplatz aus? Chur: Fachhochschule für Technik und Wirtschaft https://www.fhgr.ch/

fileadmin/fhgr/angewandte_zukunftstechnologien/SII/churer_schriften/sii-churer_schriften_95-

Lernen_in_der_Bibliothek.pdf

Vogel, B., Willige, J., Grützmacher J., & Sudheimer, S. (2019). Orte des Selbststudiums 2018. Eine empirische Studie zur zeitlichen und räumlichen Organisation des Lernens von Studierenden. Forum Hochschulentwicklung. https://his-he.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Forum_Hochschulentwick

lung/fh-012019.pdf