Der Umlaut ist zweifellos einer der charakteristischsten morphologischen Züge der deutschen Sprache. Es handelt sich um einen Wechsel zwischen hinteren und vorderen Vokalen im Wurzelmorphem von Verben, Substantiven und Adjektiven, der eine morphosemantische Funktion hat, was man an den folgenden Beispielen sehen kann:

| a) | fahrt | ≠ | fährt | fuhr | ≠ | führe | |

| b) | Gast | ≠ | Gäste | Maus | ≠ | Mäuse | |

| c) | alt | ≠ | älter | hoch | ≠ | höchst |

Beim Anwenden desselben morphophonologischen Mechanismus kann man ferner eine Wortklasse von einer anderen ableiten:

| 1) | von Subst. zu Verb: | Wut | → | wüten | ||

| 2) | von Adj. zu Verb: | warm | → | wärmen | ||

| 3) | von Verb zu Subst.: | sich verhalten | → | Verhältnis | ||

| 4) | von Verb zu Adj.: | kaufen | → | käuflich | ||

| 5) | von Subst. zu Adj.: | Mann | → | männlich | ||

| 6) | von Adj. zu Subst.: | groß | → | Größe |

Wenn man die deutsche Sprachgeschichte bis in die ältesten Phasen zurückverfolgt, gelangt man notwendigerweise zu einer frühen Stufe, wo der fragliche morphologische Mechanismus keine relevante Rolle spielte, trotz der großen morphologischen Bedeutung, die der Umlaut im heutigen Deutsch hat. Dennoch muss man diesbezüglich präzisieren, dass die Vorboten des palatalen Umlauts wohl bereits auf der gemeingermanischen Sprachstufe vorkamen. Diese erscheinen in der Tat bei der allmählichen Assimilation germ. */e/ > */i/, wenn der Vokal von einer anderen Silbe gefolgt war, die germ. */i/, /j/ oder */ī/ enthielt, wie im folgenden Beispiel:

idg. *bher-e-t-i > germ. *beređi > *beriđi > *biriđ(i)1

vgl. as. birid, ahd. birit, aeng. bireþ 'trägt' (3. Pers. Sg.)

Ohne Zweifel hatte dieses Phänomen Auswirkungen auf die Morphologie der Sprache, beim Schaffen neuer paradigmatischer Vorbilder, nach denen sich neue Flexionsregeln entwickeln konnten, die auf dem Wechsel der Wurzelvokale aufbauten.2 In einigen germanischen Sprachtraditionen, wie in derjenigen der althochdeutschen Dialekte, nahmen die Umlautphänomene immer mehr zu, sie schufen nach und nach neue Phoneme und erneuerten die ursprüngliche morphologische Ordnung, die im Hochmittelalter schon in Richtung der neuhochdeutschen Morphologie stark verändert erscheint.3

Ziel des vorliegenden Artikels ist der Vorschlag einer möglichen Rekonstruktion, die den Ablauf der in der althochdeutschen Sprachstufe aufeinander gefolgten phonetischen Änderungen erklären kann, insofern, als diese die historischen Voraussetzungen für den sogenannten Primärumlaut der deutschen Sprache bilden.

Wie allen Forschern der alten germanischen Sprachen bekannt ist, besteht die erste große Schwierigkeit in dieser Hinsicht darin, dass im Althochdeutschen besondere Schriftzeichen fehlen, die die verschiedenen Lautqualitäten bei den Vokalen, die historisch umlautfähig waren, anzuzeigen. Man sehe beispielsweise den Vergleich zwischen einigen alten und modernen Formen:

| ahd. fullen | vs. | nhd. füllen | ||

| ahd. hūsir | vs. | nhd. Häuser | ||

| ahd. fuozzi | vs. | nhd. Füße | ||

| ahd. gotir | vs. | nhd. Götter | ||

| ahd. lōsen | vs. | nhd. lösen | ||

| ahd. roubari | vs. | nhd. Räuber |

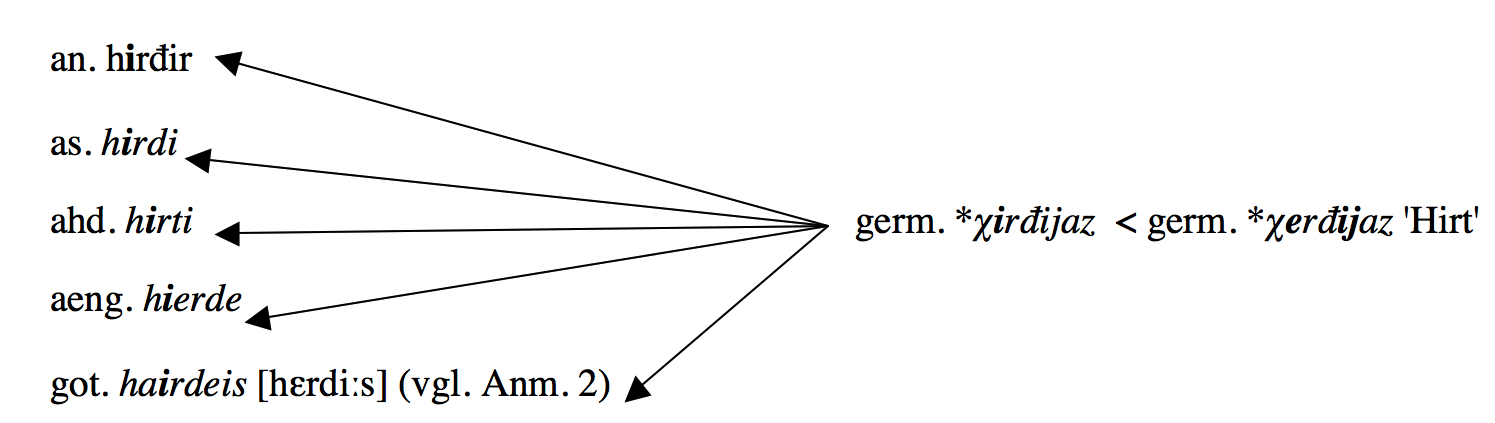

Auf der Grundlage der graphemischen Analyse der althochdeutschen Urkunden kann man, zumindest in groben Zügen, die sprachgeschichtliche Zeitfolge der Umlautphänomene erkennen. Setzt man voraus, dass sie, von einem phonologischen Gesichtspunkt aus, als Phänomene des i-Umlauts entstanden sind, kann man sinnvollerweise annehmen, dass dieser Mechanismus öfter und mit manchmal großem Zeitabstand aufgetreten ist. Sicherlich ist die oben angeführte Assimilation germ. */e/ > */i/ vor einer Silbe, die germ. */i/, */j/ oder */ī/ enthielt, die älteste Erscheinung des i-Umlauts, denn sie ist in allen alten germanischen Sprachen verbreitet, mit der wahrscheinlich nur scheinbaren Ausnahme des Gotischen (vgl. Anm. 2). Man sehe darüber die folgenden Beispiele:

Dieser Lautwandel erscheint regelmäßig im Althochdeutschen und wird immer und ohne orthographischen Wechsel durch das Graphem 〈i〉 dargestellt, was auf einen "vorgeschichtlichen" Ursprung des Phänomens hinweist. Dieses muss daher auf eine den Anfängen deutscher Schriftlichkeit weit vorausgehende Stufe zurückgeführt werden, d. h. schon lange vor dem 8. Jh., wie auch der Vergleich mit den übrigen alten Schwestersprachen andeutet.

Hingegen ist das sehr häufig belegte, gewöhnlich durc〉h das Graphem 〈e〉 dargestellte Umlautphänomen, das germ. */a/ betrifft, ohne Zweifel viel jünger. In diesem Fall ist die graphemische Darstellung gar nicht eindeutig, denn dasselbe Zeichen wird auch für den Reflex von germ. */e/ benutzt.4 Man sehe den folgende Vergleich:

ahd. heri (< germ. *χarjaz) 'Heer' vs. ahd. skeran (< *skeranan) 'scheren'

Es gibt vielfache Anzeichen für das jüngere Alter dieses Lautwandels. Sie rühren sowohl von der inneren als auch der äußeren Evidenz des althochdeutschen Sprachsystems her, d. h. auch vom Vergleich mit den übrigen altgermanischen Sprachen. Dafür spricht erstens, dass das Phänomen offensichtlich sowohl in der gotischen Sprache (4. Jh.) als auch in den zeitgleichen Runeninschriften fehlt. In beiden Fällen wird germ. */a/ eindeutig in allen Lautumgebungen durch das Graphem 〈a〉. dargestellt:

got. harjis 'Heer'; urn. alja-markiz 'Fremde'; usw.

Dadurch kann man folglich ausschließen, dass der Umlaut von germ. */a/ ein gemeingermanisches Phänomen ist, obwohl er späterhin in allen belegten germanischen Sprachtraditionen entstanden ist, mit Ausnahme des Gotischen. Die schriftlichen Zeugnisse für diese Sprache sind sehr alt und spiegeln, im Falle des Umlauts von */a/, sicher eine den meisten zeitgleichen germanischen Dialekten ähnliche Situation wider.

Weitere äußere Evidenz rührt von einem Vergleich der Erscheinungsbedingungen des betreffenden Phänomens in den verschiedenen altgermanischen Schriftsprachen her. In dieser Hinsicht ist zu bemerken, dass sich das Altenglische zweifellos als die für den i-Umlaut empfänglichste Sprache erweist. Hier können alle ursprünglichen Vokalphoneme wie Kurzvokale, Langvokale und Diphthonge tatsächlich umgelautet werden. In Hinblick auf den starken Lautwandel, dem die altenglischen umlautfähigen Vokale seit ihren ersten sicheren Belegen (ab dem 7.–8. Jh.) unterliegen, scheint es sinnvoll anzunehmen, dass das Phänomen in dieser Sprachtradition noch weiter zurückreicht.

Das nordische Sprachgebiet (Nordgermanisch), das man wegen einer vom 2. Jh. bis zum Hochmittelalter ununterbrochenen Inschriftenüberlieferung als eine privilegierte Beobachtungsstation ansehen kann, zeigt mit aller Sicherheit, dass die Umlautphänomene, die im Hochmittelalter die skandinavischen Schriftsprachen kennzeichneten, schon seit dem Beginn der Wikingerzeit (Ende des 8. Jhs.) durchgeführt wurden und dass ihre Vorboten bereits in der späteren urnordischen Sprachstufe aufzufinden sind.5 Auch in diesem Sprachgebiet betrifft der i-Umlaut sowohl Kurz- und Langvokale als auch Diphthonge,6 doch die Lautbedingungen, unter denen sich das Phänomen entwickelt, sind nicht dieselben wie im Altenglischen. Allgemein betrachtet liegt der Unterschied darin, dass der i-Umlaut im Altnordischen engeren Beschränkungen unterworfen ist. Diesbezüglich sehe man folgenden Vergleich:

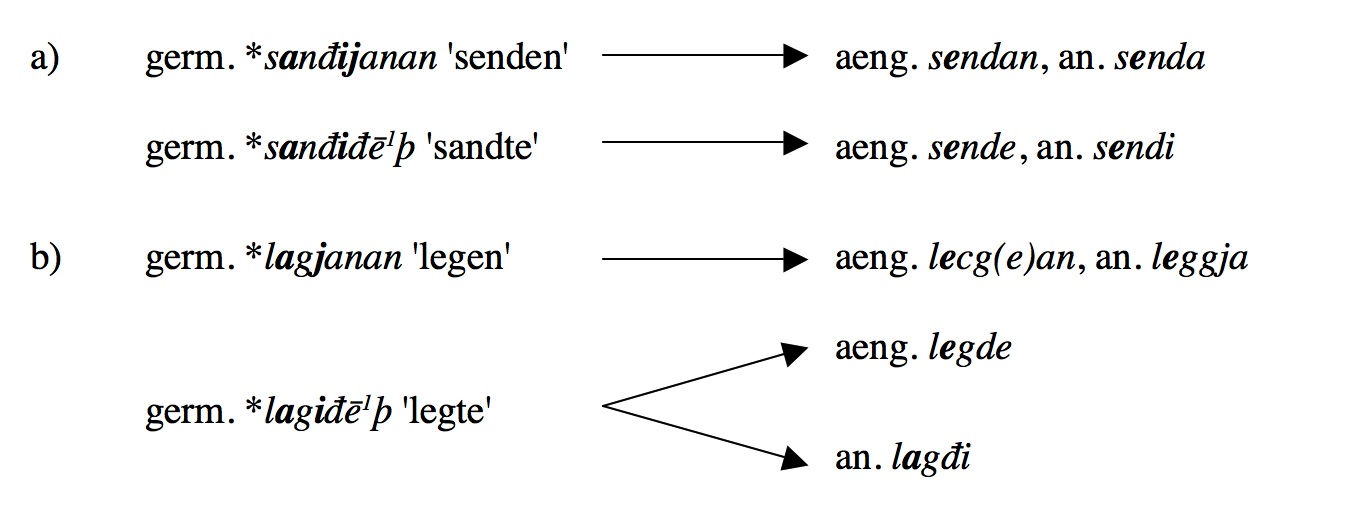

Anders als im Altenglischen, wo der i-Umlaut ein verallgemeinertes Phänomen ist, findet er im Altnordischen, bei kurzvokalischen Wurzeln mit auslautenden Einzelkonsonanten, die von germ. */i/ gefolgt sind, wie in *lag-i-, normalerweise nicht statt. Dagegen tritt der Umlaut immer ein, wenn der folgende palatale Bestandteil aus germ. */j/ besteht. Ist die Wurzel aber lang, enthält sie also einen Langvokal, auf den mindestens ein Konsonant folgt oder einen Kurzvokal, auf den mindestens zwei Konsonanten folgen, wie in *sanđ-i-, dann findet der Umlaut normalerweise auch im Altnordischen statt.7 All dies kann die verschiedene Entwicklung der ursprünglichen Wurzelvokale, wie in den folgenden Fällen, erklären:

germ. *stađ-i-z > an. stađ-r 'Ort'; vgl. aeng. sted-e

germ. *gast-i-z > an. gest-r 'Gast'; vgl. aeng. giest

germ. *χar-ja-z > an. her-r 'Heer'; vgl. aeng. her-e

Die geographische Kontinuität der ursprünglichen Siedlungen der germanischen Stämme, die die angelsächsische und altnordische Sprachtradition bildeten, vom Nordseeufer über Jütland und dem Ostseeufer nach Skandinavien, berechtigt zur Annahme, dass die in beiden Sprachen erscheinenden Umlautphänomene einen gemeinsamen Ursprung haben (vgl. auch Schulte 2001: 49–64).8 Doch lassen die verschiedenen Erscheinungsbedingungen, mit engeren Beschränkungen im Altnordischen, vermuten, dass der Herd des Lautwandels im nordseegermanischen (ingwäonischen) Gebiet liegt.

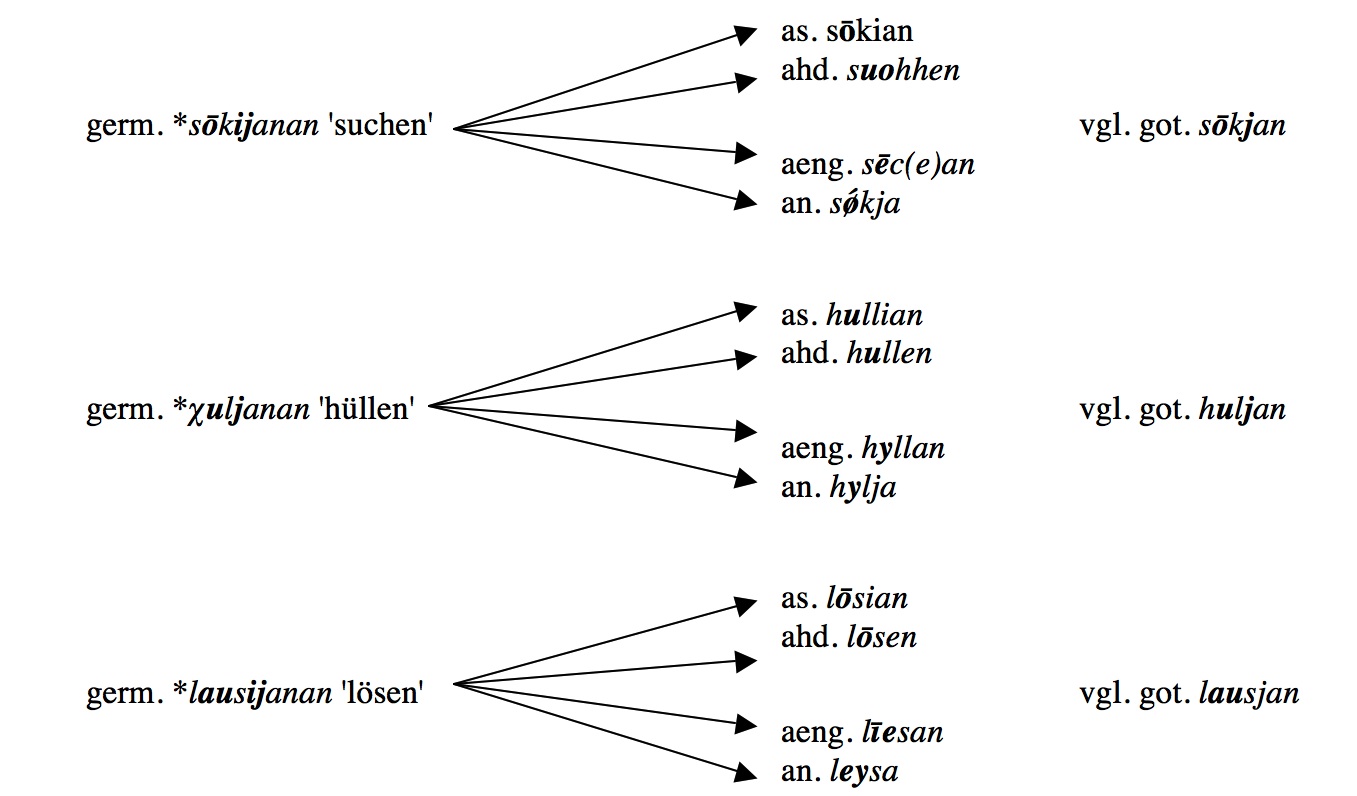

Sehr verschieden ist aber die Lage der binnenländischen germanischen Dialekte, wovon die niederländische und die deutsche Sprache herrühren. In der Zeit ihrer frühesten Belege erweist sich dieses weite und breite Sprachgebiet9 als das "widerwilligste" in Bezug auf den i-Umlaut, der mit aller Sicherheit nur im Falle von germ. */a/ eingetreten ist, was die Schreibweise 〈e〉 bestätigt.10 Was die übrigen ursprünglichen Vokale und Diphthonge betrifft, erarbeitet das graphemische System dieser Dialekte keine besonderen Schreibweisen, um spezifische Lautqualitäten in palatalisierenden Umgebungen zu kennzeichnen,11 wie sie dagegen die eigentlichen ingwäonischen Sprachen und das Altnordische aufweisen. Man vergleiche die folgenden Beispiele:

Was die deutsche Sprachgeschichte anbelangt, erlaubt die oben beschriebene Situation eine relative Chronologie der Umlautphänomene zu entwerfen, nach welcher die von germ. */a/ abweichenden Vokale und der Reflex des Diphthongs germ. */au/ eine spätere Zeitstellung in dieser Entwicklung einnehmen, da sie nämlich erst in der Zeit unmittelbar vor der mittelhochdeutschen Sprachstufe daran teilgenommen haben, denn das Mittelhochdeutsche selbst zeigt schon eine der heutigen ähnliche phonologische Situation, die sich durch die Grapheme 〈ä〉, 〈ö〉, 〈ü〉 und die Digraphe 〈öu〉, 〈üe〉 ausdrückt. Daraus folgt, dass die spätesten Umlautphänomene im hochdeutschen Sprachgebiet um das Jahr 1000 entstanden sein müssen, also lange Zeit nachdem ähnliche Änderungen im Ingwäonischen (Nordseeküste) und Nordgermanischen (Dänemark und Skandinavien) stattgefunden hatten. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass diese Phänomene im hochdeutschen Sprachgebiet unabhängig von den nördlichen Schwestersprachen entstanden sind.

Meiner Meinung nach spricht auch das Niederländische dafür. Diese Sprachtradition ist mit dem Altniederfränkischen historisch verbunden und erweist sich, trotz ihrer geographischen Zwischenstellung zwischen dem ingwäonischen und dem hochdeutschen Sprachgebiet, als die neugermanische Sprache mit den allerwenigsten Umlautphänomenen. Diesbezüglich vergleiche man die folgenden Beispiele:

| nhd. hören | ndl. horen | vgl. | ahd. hōren | < | germ. *χauzijanan | |

| as. hōrian | ||||||

| aeng. hīeran | ||||||

| an. heyra | ||||||

| nhd. grün | ndl. groen12 | vgl. | ahd. gruoni | < | germ. *grōni- | |

| as. grōni | ||||||

| aeng. grēne | ||||||

| an. grǿnn | ||||||

| nhd. Käse | ndl. kaas | vgl. | ahd. kāsi | < | lat. cāseus | |

| as. kāsi | ||||||

| aeng. cīese |

Es fällt auf, dass die Abwesenheit des Umlauts im Niederländischen,13 in allen oben erläuterten ähnlichen Fällen, in der Schreibweise der entsprechenden sächsischen und althochdeutschen Formen eine präzise historische Stütze findet und folglich die traditionelle Meinung über das jüngere Alter des Phänomens im hochdeutschen Gebiet rechtfertigt.14

Nach diesem Exkurs in die Zeitfolge der althochdeutschen Umlautphänomene im Verhältnis zu den Schwestersprachen kehren wir nun zum Hauptgegenstand des vorliegenden Artikels, dem Umlaut von germ. */a/ im Althochdeutschen, zurück, um die Frage seiner graphemischen Darstellung mit ihren phonologischen Implikationen eingehender zu untersuchen.

Nach der traditionellen Hypothese wäre der durch i-Umlaut aus germ. */a/ entstandene althochdeutsche Vokal, gewöhnlich durch das Graphem 〈e〉 dargestellt, ein höherer, also geschlossenerer Vorderzungenvokal als derjenige, der ebenmäßig aus germ. */e/ entstand und mit demselben üblichen Graphem 〈e〉 dargestellt war.

Die beiden Vokale, die wir hier je nach dem als ahd. /é/ [e] oder /è/ [ε] bezeichnen, stünden mindestens bis in der mittelhochdeutschen Sprachstufe in phonologischer Opposition zueinander, denn die akkurateren höfischen Dichter vermieden es, sie miteinander zu reimen.

Meiner Meinung nach liegen dafür ausreichende Beweise vor (vgl. z. B. Fourquet 1952: 122–135). Dieses Erklärungsmodel zeigt dennoch einen scheinbaren Widerspruch, wofür eine Lösung noch fehlt. Es ist nämlich unwahrscheinlich, dass das ursprüngliche */a/, also der niedrigste Vokal des germanischen Lautsystems, in eine artikulatorisch vordere und höhere Stellung verschoben wurde, ohne mit dem vorher im Lautsystem bestehenden Nachfahren von germ. */e/ zu verschmelzen, und es ist noch unwahrscheinlicher, dass die Verschiebung dieses umgelauteten */a/ sogar die Artikulationsstelle des */e/ überschritten und einen neuen Vokal ergeben hat, der noch weiter entfernt von seiner ursprünglichen Gestalt */a/ als ahd. /è/ (< germ. */e/) liegt. Der gesunde Menschenverstand hätte für die zwei e des Althochdeutschen ein entgegengesetztes Ergebnis empfohlen, doch scheinen die Belege dieses offensichtliche Paradox zu bekräftigen.

Um diesen Gegensatz zu vermeiden, hat Moulton (vgl. 1961: 1–35) ein Rekonstruktionsmodell vorgeschlagen, nach welchem die zwei Vokale auf einer gewissen Entwicklungsstufe miteinander ganz verschmolzen und in demselben Phonem zusammengeflossen wären. Dieses würde sich danach in die zwei Allophone [ε] und [e] aufspalten. Letzteres würde dann entstehen, falls in der folgenden Silbe ein palataler Vokal wie [iː] oder [i] vorhanden wäre. Späterhin würden zwei selbständige Vokalphoneme aus den zwei Allophonen entstehen. Gemäß dieser Hypothese hätte das andauernde Vorhandensein des den Umlaut bedingenden Faktors, stärker noch als der historische Ursprung jener Vokale (bzw. < germ. */a/ und germ. */e/) in Fällen wie den schon erwähnten ahd. heri, mit [e], vs. ahd. skeran, mit [ε], zwei artikulatorisch verschiedene Varianten hervorgebracht. Aber meiner Ansicht nach liegt der schwache Punkt von Moultons Hypothese genau in diesem andauernden Einfluss des bedingenden Faktors, da aus zwingenden chronologischen Gründen in Bezug auf die implizierten Lautänderungen die vom Forscher vorgeschlagene Rekonstruktion eher unwahrscheinlich erscheint.15 Diese Lösung wäre anders rein artikulatorisch problemlos und zwar, in dieser Hinsicht, entscheidend, wenn ihr die sprachgeschichtliche Evidenz nicht im Weg stünde. In Fällen wie ahd. hella 'Hölle' (vgl. got. halja), denchen 'denken' (vgl. got. þagkjan), wo das Vorhandensein von ahd. /é/ übrigens durch die entsprechenden heutigen Asiago-zimbrischen Formen hélla ['hella] und dénkhan ['denkxan] glänzend bekräftigt ist (vgl. Martello/Bellotto 1974: 123 und 148), kann man faktisch kaum annehmen, dass irgendein palatalisierender Einfluss aus der zweiten Silbe fortwährend ausgeübt werden konnte, wie es hingegen im Falle von ahd. heri aus offensichtlichen Gründen zu vermuten ist. Hier hielt sich der Palatalvokal tatsächlich durch die ganze althochdeutsche Epoche.

In Wahrheit kann das traditionelle Erklärungsmodell nur die Beschreibung des endgültigen Ergebnisses eines phonologischen Prozesses liefern, der – meiner Meinung nach – ursprünglich etwas nuancierter und gegliederter, aber zur Zeit der ersten althochdeutschen Schriftquellen schon fast abgeschlossen war.

Die ältesten deutschen Schriftbelege, die auf die Karolingerzeit (8.–9. Jh.) zurückgehen, zeigen tatsächlich eine gewisse Schwankung der Schreibweise für die Darstellung des umlautfähigen germ. */a/. Sie benutzen manchmal das Graphem 〈a〉 statt des erwarteten 〈e〉, wie in den folgenden Beispielen:

radia/redia (< germ. *raþjōn-) 'Rede, Rechenschaft'

faris/ferit (< germ. *farisi, *fariđi) 'fährst, fährt'

standit (< germ. *stanđiđi) 'steht', sendit (< germ. *sanđijiđi) 'sendet'16

Man bemerke, dass die Schwankung der Schreibweise oft in derselben Lautumgebung und innerhalb desselben Textes auftritt. Dieser Wechsel der Schreibweise wurde jedoch schon im 9. Jh. bald zugunsten von 〈e〉 ausgeglichen. Deswegen meint man allgemein, dass die gelegentlichen Schwankungen in den frühesten althochdeutschen Schriftquellen das greifbare Zeugnis eines Lautwandels darstellen, der noch im Gange oder gerade im 8. Jh. abgeschlossen war. Diesbezüglich besteht meine Absicht darin, den artikulatorischen Verlauf des fraglichen Lautwandels in phonetischer Perspektive klar darzustellen. In dieser Hinsicht bietet uns die Sprache der allerfrühesten althochdeutschen Glossen noch häufigere und bedeutendere Beispiele. Sie zeigen deutlich, wie der i-Umlaut von germ. */a/ im hochdeutschen Sprachgebiet im 8. Jh. noch im Gange war. Gerade in diesen ersten Belegen liegt der Schlüssel zum phonetischen Verlauf des Lautwandels, in einem Sprachstadium also, das man sich notwendigerweise als Zwischenstufe zwischen germ. */a/ und ahd. /é/ [e] vorstellen muss. Ich führe im Folgenden einige wahrhaftige enfants terribles an, die aus den ältesten Glossen entnommen sind:

| alilandi (lat. aduena) | < | germ. *alja-lanđi(a)- | ||

| zoa thanchandi (lat. austa) | < | germ. *þankijanđ- | ||

| pilakit (lat. reponit) | < | germ. *bi-lagjiđi | ||

| framade (lat. alienam)17 | < | germ. *framaþi- |

Von besonderer Bedeutung ist der Fall von thanchandi,18 dessen Gegenstück die Form firthenkendi (lat. contemptor, vgl. Steinmeyer/Sievers 1879–1898: Bd. I: 62) ist, die in derselben Handschrift vorkommt. Solche Beispiele geben uns zu verstehen, dass sich hinter den Schreibvarianten mit 〈a〉 bereits der umgelautete Vokal verbirgt,19 welcher aber zu jener Zeit gar nicht als [e] ausgesprochen war. Es wäre nämlich widersprüchlich, die Schreibweise 〈a〉 auszuwählen, um einen Vokal darzustellen, der selbst so hoch (d. h. geschlossen) war und überdies im Gegensatz zum vorher im Lautsystem bestehenden /è/ [ε] stand. Mehr noch, wenn letzterer niemals durch 〈a〉 gekennzeichnet war, obwohl er artikulatorisch dem [a] näher stand als derselbe Vokal [e].

Die hier vorgeschlagene Lösung sucht unter anderem, auch der oben erwähnten 〈a〉/〈e〉-Schwankung eine mögliche Erklärung zu geben, indem sie diese zum besonderen Lautstand in Beziehung setzt, in welchem sich die damaligen hochdeutschen Dialekte befanden.

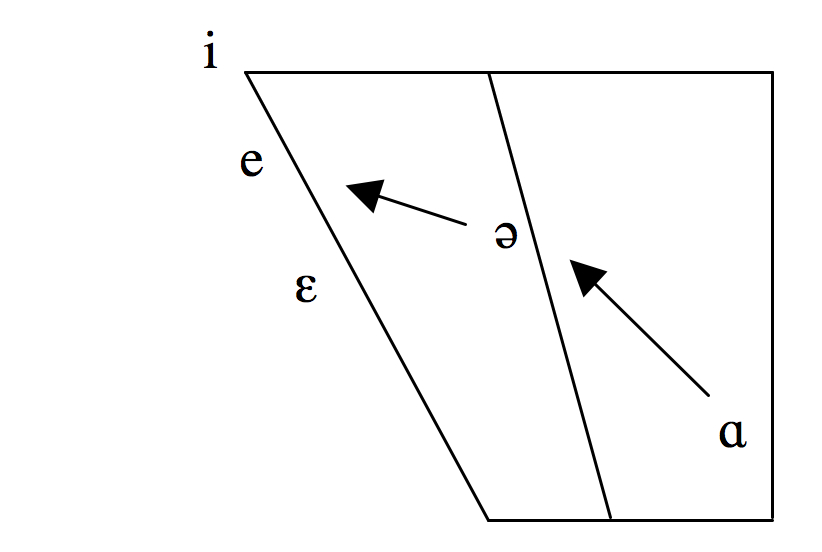

Ich halte es für wahrscheinlich, dass die Reihenfolge der Lautverschiebungen, denen der ursprüngliche niedrige zentrale Vokal */a/, auf dem eine germ. */i/, /j/ oder */ī/ enthaltende Silbe folgte, ausgesetzt war, mit einer Verschiebung gegen die Lautfarbe [ə] hin angefangen hatte, wonach derselbe Vokal nach vorne bis zur Artikulationsstelle [e] rückte. Im Laufe dieser allmählichen Lautverschiebung wurde also die Verschmelzung mit dem vorher im Lautsystem bestehenden Vokal /è/ [ε] "umgangen" und somit vermieden, wie es in folgendem Schema dargestellt wird:

Auf diese Weise fände die oben erwähnte 〈a〉/〈e〉-Schwankung problemlos eine Erklärung für die Schwierigkeiten, worauf derjenige stößt, der an das lateinische Schriftsystem gewohnt ist, wenn er gezwungen ist, ein passendes Zeichen auszuwählen, um Lautumstände darzustellen, die vom Alphabet nicht vorgesehen sind. Mit dem knappen Bestand an Vokalzeichen, die zur Verfügung stehen, scheint die von den karolingischen Mönchen getroffene Wahl die sinnvollste zu sein.

Man könnte nun einwenden, dass es, wenn die bisher betrachtete Schreibschwankung 〈a〉/〈e〉 tatsächlich den Vokal [ə] darstellte, jedoch zu erklären bliebe, warum die unbetonten Präfixe seit den frühesten althochdeutschen Belegen andere und verschiedenartige Schreibschwankungen aufweisen, wie häufig in 〈ga-〉/〈gi-〉, 〈ar-〉/〈ir-〉, 〈ant-〉/〈int-〉, 〈far-〉/〈fur-〉 〈for-〉 usw., wo 〈e〉 übrigens etwas seltener auftritt. Es soll aber präzisiert werden, dass dieses durch die Schreibschwankungen offenbarte Phänomen ohne Zweifel von einem Prozess der Lautreduktion in unbetonter Silbe verursacht ist, der also typologisch von jenem hier behandelten verschieden ist. Was die unbetonten Präfixe angeht, ist es sinnvoll zu vermuten, dass irgendein ursprünglicher Vokal dazu neigte, seine Distinktivität zu verlieren und dass er mit unterschiedlichen dialektalen Entwicklungen auch unter dem Einfluss der Lautumgebung stand.20 Das phonetische Ergebnis war also im diesem Fall nicht immer ein einfaches [ə], sondern eher verschiedenartig gefärbte reduzierte Vokale, die sich in einigen Fällen ins Lautgebiet anderer Vokale des phonologischen Systems untermischen konnten. So könnte z.B. die häufige Schwankung 〈ga-〉/〈gi-〉 germ. *ga-) tatsächlich Aussprachevarianten wie [ə]/[i] verbergen, und hinter 〈far-〉/〈fur-〉/〈for-〉 könnten sich außer dem [ə] auch vom vorhergehenden [f] labialisierte reduzierte Vokale verstecken. Das relativ seltene Vorkommen von 〈e〉 in den Präfixen weist sicher darauf hin, dass sich die reduzierten Vokale vor druckstarker Silbe in reine Vorderzungenvokale der Art [e] kaum verwandeln konnten,21 was hingegen, laut vorliegender Hypothese, mit dem betonten [ə] aus umgelautetem germ. */a/ der Fall war.

Nun soll als Korollar zur vorliegenden phonetischen Hypothese präzisiert werden, dass ihre Beweiskraft verstärkt würde, wenn die lautliche Identität von ahd. */a/ zur Zeit der fraglichen Lautänderung diejenige eines niedrigen Hintervokals der Art [ɑ], eher als [a], gewesen wäre. Denn in solchem Fall verliefe die Lautverschiebung aufgrund der Zugkraft der in der nachfolgenden Silbe enthaltenen */i/, */j/ oder */ī/ auf eine "natürlichere" und zweckmäßigere Weise hin zum Zentralvokal [ə]. Es würde sich dann um einen phonetischen Prozess handeln, durch welchen der betreffende Vokal sowohl gehoben als auch vorwärts geschoben wird.22 Unter diesen Umständen ist es verständlicher, warum nur die hohen Vorderzungenvokale die fragliche Lautänderung verursachen konnten. Die hohen Hintervokale konnten kaum einen anderen gleichermaßen hinteren Vokal, wie eben [ɑ], zu einem verhältnismäßig vorderen lautlichen Ergebnis, wie demjenigen des Zentralvokals [ə], führen.

Andererseits wird die Wahrscheinlichkeit der hier vorgeschlagenen Rekonstruktionshypothese durch den Vergleich mit der diachronischen Entwicklung anderer Sprachsysteme außerhalb des Germanischen weiter gestärkt.23 Das Gälische und das Rumänische bieten beispielsweise Entwicklungsmodelle, die dem von mir für das Althochdeutsche des 8. Jahrhunderts vorgeschlagenen ähnlich sind. Man sehe dazu das folgende Beispiel:24

schot. gäl. arm [aram] 'Waffe' Sg. != airm [ərjǝm] 'Waffen' Pl.

In einigen gälischen Wortklassen wird der Plural durch die Palatalisierung der Wurzel gebildet, die an erster Stelle den auslautenden Konsonanten oder die auslautende Konsonantengruppe trifft. Manchmal weist aber auch der Wurzelvokal auffallende Lautänderungen auf, wenn er sich, wie im oben angeführten Beispiel, vor gewissen palatalisierten Konsonanten befindet. Aus einem sprachgeschichtlichen Gesichtspunkt betrachtet, geht die oben angegebene gälische Pluralform auf eine vorliterarische Sprachstufe zurück, wo das Morphem des Nominativs Plural eine wirkliche palatale Endung war, nach folgendem Vorbild: *arm-ī. Bevor sie wegfiel, vermochte sie, bei der Palatalisierung der Konsonanten und Färbung der Vokale, die Artikulation der vorhergehenden Wurzelphoneme zu ändern. Es soll hier hervorgehoben werden, dass der im Singular noch vorhandene ursprüngliche Wurzelvokal /a/ im Plural airm ein [ə] ergibt. Wir stehen also vor einem morphophonologischen Mechanismus, der auch in seinen sprachgeschichtlichen Voraussetzungen dem althochdeutschen i-Umlaut von germ. */a/ gleicht. Damit erscheint es plausibel, dass das Vorhandensein von palatalen Vokalen und Halbvokalen im Auslaut zu Beginn auch auf einer frühen Stufe der deutschen Sprache nur die artikulatorische Hebung des niedrigen zentralen Vokals [a] in der Wurzelsilbe nach dem unbestimmten zentralen Vokal [ə] verursacht hat.

Ähnlich bietet auch die morphophonologische Lage der rumänischen Sprache einen treffenden Vergleich, was man an folgendem Beispiel sehen kann:

rum. carte [karte] 'Buch' Sg. != cărţi [kərtsj] 'Bücher' pl.

Auch in diesem Fall ist es eine geschwächte palatale Endung, die die Lautverschiebung [a] > [ə] verursacht (vgl. Puscariu 1937: 77–78 und Nandris 1963: 10).

Schließlich scheint der althochdeutsche Weg zum Umlaut von germ.*/a/ einen artikulatorischen Verlauf genommen zu haben, der sich von allem stark unterscheidet, was man in Bezug auf die übrigen altgermanischen Sprachtraditionen vorauszusetzen pflegt. Für diese nimmt man eine Lautverschiebung gegen die Vorderseite der Mundhöhle, von einer allmählichen artikulatorischen Hebung begleitet, mehr oder weniger explizit an, wie in: [a] > [æ] > [ε]. Hingegen ist die althochdeutsche Entwicklung nach der vorliegenden Hypothese ganz verschieden: [ɑ] > [ə] > [e]. Dadurch ließe sich das scheinbare Paradox germ. */a/ > ahd. [e] vs. germ. */e/ > ahd. [ε] lösen. Hier muss präzisiert werden, dass das fragliche Phänomen im Althochdeutschen später als in den meisten altgermanischen Sprachen eintritt, so spät, dass dieser Prozess direkt durch die Schreibweise der frühesten Schriftquellen belegt ist.25 Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Entwicklung im Althochdeutschen auf das 8. Jh. datiert werden kann,26 in einer Zeit, in der die Umlautphänomene in den meisten Schwestersprachen abgeschlossen waren.27 Es sei hinzugefügt, dass der i-Umlaut seit seinem Auftreten an in den übrigen Sprachen als allgemeingültiges Phänomen erscheint, das seinen Einfluss auf das gesamte Vokalsystem gleichzeitig ausübt. Im Althochdeutschen scheint es dagegen am Anfang nur den Vokal germ. */a/ zu berühren.28

Im vorliegenden Artikel wurden die morphophonologischen, mit dem historischen Prozess von Festigung und Verbreitung der Umlautphänomene in der deutschen Sprache verknüpften Aspekte nicht vertieft, da sie mit der hier behandelten Frage der phonetischen Beschaffenheit des sogenannten althochdeutschen Primärumlauts nicht in direktem Zusammenhang stehen. Mit anderen Worten sucht der hier veranschaulichte Rekonstruktionsvorschlag nur den phonetischen Aspekt des Phänomens zu erklären, ohne auf die verschiedenen Hypothesen über seine phonologischen und morphologischen Implikationen näher einzugehen.29

Es wäre nun nützlich, die Hauptpunkte meiner Hypothese zusammenzufassen:

1. Die 〈a〉/〈e〉-Schwankungen der allerfrühesten althochdeutschen schriftlichen Belege, die späterhin zugunsten von 〈e〉 ausgeglichen wurden, deuten darauf hin, dass ein Lautwandel im Bereich von germ. */a/ im 8. Jh. noch im Gange war. Es handelt sich um Erscheinungen des sogenannten Primärumlauts.

2. Da germ. */e/ [ɛ] niemals durch die 〈a〉/〈e〉-Schwankung dargestellt wird, ist auszuschließen, dass dieses Phonem vom fraglichen Lautwandel betroffen war. Daraus folgt, dass der aus germ. */a/ neuentstandene Vokal und germ. */e/ [ɛ] zu dieser Zeit kein gemeinsames Allophon entwickelten.

3. Da die vom Primärumlaut betroffenen Vokale schließlich die Lautstufe [e] erreichen, die sich vom ursprünglichen a-Laut artikulatorisch entfernter als [ɛ] (< germ. */e/) befindet, stellt sich, besonders in Anbetracht des 2. Punktes, unvermeidbar die Frage, wie all dies phonetisch zusammenhängt.

4. Dieses artikulatorische Paradox fände eine einfache Lösung, wenn der sogenannte Primärumlaut in Wirklichkeit ein zweistufiger Prozess gewesen wäre, der etwa so gegliedert war:

a) Angenommen, dass germ. */a/ im Althochdeutschen phonetisch als hinterer Vokal [ɑ] erschien, wäre die erste Entwicklungsstufe des Primärumlauts eine natürliche Verschiebung in Richtung des einwirkenden i-Lauts gewesen, wodurch der Vokal gleichzeitig sowohl gehoben als auch nach vorne verschoben wurde und sich damit in den Zentralvokal [ə] umwandelte. Auf diese Weise hätte er es vermieden, sich in den Lautbereich des [ɛ] einzumischen (vgl. Punkt 2). Die fraglichen 〈a〉/〈e〉-Schwankungen des 8. Jhs. spiegelten dann meistens den Versuch wider, das [ə] mit den unzureichenden lateinischen Buchstaben darzustellen. Bereits zur dieser Zeit (2. Hälfte des 8. Jhs.) wurde dieser umgelautete Vokal wahrscheinlich phonemisiert. Daraufhin deuten Lesarten wie z.B. thanchandi/danchendi/deinkenti (< germ. *þankijanđ-), wo der einwirkende i-Laut in nachfolgender Silbe nicht mehr vorhanden zu sein scheint.

b) Im Laufe des 9. Jhs. schwanden sehr schnell alle 〈a〉/〈e〉-Schwankungen zugunsten von 〈e〉, was man mit Recht als Darstellung des Phonems ahd. /é/ [e], das in Opposition zu ahd. /è/ [ɛ] steht, zu deuten pflegt. Das ist m. E. die endgültige Stufe des sogenannten Primärumlauts, wo das schon phonemisierte [ə] (< germ. */a/) in betonter Silbe im Allgemeinen zum eigentlichen Vorderzungenvokal [e] wird, ohne sich niemals mit ahd. /è/ [ɛ] zu vereinigen.

Das schließt freilich nicht aus, dass germ. */e/ unter gewissen Umständen schon früher eine allophonische Variante [e] ergeben haben konnte,30 die jedenfalls auf der Stufe a) dieser Lautentwicklung noch nicht in Verbindung mit dem umgelauteten germ. */a/ sein konnte, da dieses, wie gesagt, als [ə] erschien. Erst auf Stufe b) rückte das phonemisierte /[ə]/ nach vorne und wurde somit lautlich identisch mit [e], dem früheren Allophon von germ. */e/. Das hatte die Phonemisierung des Vokals [e] zur Folge, der erst jetzt in Opposition zu ahd. [ɛ] stand.

* Die hier dargestellte Hypothese wurde bereits 2003 von mir auf Italienisch veröffentlicht (vgl. Panieri 2003). Da die italienische Sprache im Kreise der germanischen Sprachforscher wenig gebraucht ist, habe ich mit der Absicht, diese Hypothese international sichtbarer zu machen, den vorliegenden Artikel leicht revidiert auf Deutsch übersetzt. zurück

1 Diesbezüglich meine ich, dass die entsprechende gotische Form bairiþ mit ihrem 〈ai〉 [ε] in der Wurzelsilbe gleichermaßen auf germ. *biriđ(i) zurückgeführt werden soll, eher als auf eine ältere Form mit erhaltenem germ. */e/. Die Aufhebung, oder zumindest die drastische Einschränkung, der phonologischen Opposition zwischen germ. */e/ und germ. */i/, die diesen germanischen Dialekt schon früh kennzeichnete, verdunkelte fast völlig die ursprüngliche Verteilung der beiden Phoneme. Abhängig von der Lautumgebung wurden got. [ε] und got. [i] in der Tat meistens komplementär verteilt. zurück

2 Bereits in gemeingermanischer Zeit scheint es eine morphophonologische Regel gewesen zu sein, dass die starken Verben mit Wurzel germ. */e/, wie z. B. *werþanan 'werden', *nemanan 'nehmen', *etanan 'essen', ihren Wurzelvokal in der 2. und 3. Pers. Sg. Präs. Ind. in germ. */i/ wandelten, wie es in den entsprechenden neuhochdeutschen Formen wirst/wird, nimmst/nimmt, isst (< germ. *wirþis(i)/wirþiđ(i), *nimis(i)/nimiđ(i), *itis(i)/itiđ(i)) noch heute beobachtet werden kann. zurück

3 In Bezug darauf soll erwähnt werden, dass man traditionell für die Umlautphänomene in der deutschen Sprachgeschichte zwei verschiedene Zeitstufen unterscheidet (v. Heusler 1889:125): den primären Umlaut, Hauptgegenstand des vorliegenden Artikels, welcher ausschließlich den ursprünglichen Vokal germ. */a/, worauf vokalische oder halbvokalische Palatalphoneme in der nächsten Silbe folgen, betrifft, und den sekundären Umlaut, welcher später das gesamte deutsche Vokalsystem beeinflusst und neue Phoneme hervorbringt, wie diejenigen, die ab dem Mittelhochdeutschen durch die Grapheme 〈ö〉, 〈ü〉, 〈ä〉 gekennzeichnet sind. Neben dieser traditionellen Anschauung, die ich, wie noch deutlicher hervortreten wird, grundsätzlich teile, hat sich die Meinung geltend gemacht, dass die beiden Umlautphänomene der deutschen Sprachgeschichte gleichzeitig von einem einzigen allgemeinen Lautwandel herrührten (siehe Twaddell 1938 und Penzl 1949, 1983, 1994, 1995; Marchand 1956, 1990); Antonsen 1964, 1961). Es ist aber noch umstritten, ob die zwei Umlautphänomene irgendwie in Verbindung miteinander und ob diese in Verhältnis zu den typologisch ähnlichen Phänomenen der übrigen germanischen Sprachen zu setzen sind. Vgl. diesbezüglich Iverson/Salmons 1996: 69–86. Über die neuere Debatte in Bezug auf den Umlaut fasst Schulze (2010: 31), selbst ein Verteidiger der Twaddelschen Theorie, zusammen: "Was die neuen Theorien eint, ist die große Skepsis gegenüber der Annahme, es habe nur eine einzige Umlautperiode gegeben". Diese wichtige Frage ist doch für den vorliegenden Rekonstruktionsvorschlag nicht entscheidend. zurück

4 Im Unterschied zum neuhochdeutschen Graphem 〈ä〉 handelt es sich hier also nicht um ein für den umlautfähigen Vokal spezielles Graphem. zurück

5 Wahrscheinlich schon um etwa 500 n. Chr., wie es Schulte (1998: Teil III) überzeugend erklärt. zurück

6 Mit Ausnahme von germ. */ai/, welches keine Sonderentwicklung in palataler Umgebung aufweist, außer in den Lautzusammenhängen, wo es schon in urnordischer Zeit monophthongiert wurde und damit in urn. /ā/ zusammenfloss, wie in an. sār 'Wunde' (< urn. *sāra- < *saira-) vs. an. sāra 'verwunden' (< urn. *sārijan < germ. *sairijanan). zurück

7 Für eine ausführlichere Vertiefung der Regeln, die im Altnordischen den i-Umlaut steuern, ihrer morphologischen Implikationen und verschiedenen Ausnahmen, siehe Schulte (1998: Teil IV). zurück

8 In historischer Zeit war das Küstengebiet an der Nordsee, von den nördlichen Niederlanden über das heutige nordwestliche Deutschland bis zum südwestlichen Jütland, von den Friesen bevölkert, einem alten germanischen Volksstamm, der bis heute Spuren hinterlassen hat und bei dem die Umlautverhältnisse dem Altenglischen stark ähnelten. Diese Sprachtradition hat auch etliche Isoglossen gemeinsam mit dem Altnordischen. Zusammen mit dem Altenglischen bildet das Friesische die Untergruppe der ingwäonischen Sprachen oder Nordseegermanisch. zurück

9 Von Norden nach Süden so zusammengefasst: Altsächsisch (as.), Altniederfränkisch (anf.), Althochdeutsch (ahd.). Das Altsächsische und, in noch minderem Maße, das Altniederfränkische teilen einzelne Isoglossen mit den angrenzenden ingwäonischen Sprachen. Die althochdeutschen Dialekte, wovon die moderne deutsche Sprache herrührt, bildeten in Wirklichkeit eine breitere vielgestaltige Zusammensetzung, die vor allem durch besondere Entwicklungen des Konsonantensystems gekennzeichnet war. zurück

10 Selbstverständlich ist auch in diesen Dialekten die Assimilation germ. */e/ > */i/, vor einer germ. */i/, */j/ oder */ī/ enthaltenden Silbe, eingetreten. Dieser Lautwandel entstand sicher, wie schon erwähnt, bereits am Ende der gemeingermanischen Sprachstufe. zurück

11 Dennoch scheint es selbst im Altniederfränkischen genügende Beweise für das Vorhandensein verbreiteter Umlautphänomene zu geben (vgl. Kyes 1967: 666–673). In diesem Zusammenhang soll präzisiert werden, dass die deutschen Schriftquellen etwa um das Jahr 1000, also gegen Ende der althochdeutschen Sprachstufe, bedeutungsvolle Schwankungen der Schreibweise, in der Art von 〈iu〉/〈û〉, aufweisen, die es ermöglichen, das Vorhandensein des Phonems /ǖ/, phonetisch [yː], im spätalthochdeutschen Lautsystem festzustellen, wie in: hiuser/hûsir < ahd. hūsir 'Häuser', liute/lûti < ahd. liuti 'Leute'. Die Entstehung des neuen Vokals /ǖ/ ist also das Ergebnis der phonetischen Verschmelzung von ahd. /iu/ mit einem palatalisierten Allophon von ahd. /ū/. Auch in diesem Fall erarbeitet die Rechtschreibungstradition übrigens keine besondere Schreibweise für den umlautfähigen Vokal, sondern begnügt sich damit, den für ahd. /iu/ bereits gebrauchten Digraph als Alternative für die nunmehr zweideutige Schreibweise mit 〈û〉 anzuwenden, die zu jener Zeit den Lautwert von zwei phonologisch verschiedenen Vokalen übernommen hatte: /ū/ [uː] und /ǖ/ [yː]. zurück

12 Man bemerke, dass ndl. 〈oe〉 phonetisch [uː] entspricht. zurück

13 Man kann ohnehin nicht ausschließen, dass nur der Primärumlaut und nicht der Sekundärumlaut im Niederländischen phonemisiert und folglich durch die übliche Schreibweise 〈e〉 gekennzeichnet wurde. Aber die lautlichen Ergebnisse der angenommenen Wirkung des Sekundärumlauts im Niederländischen sind zumindest bei den ursprünglichen Langvokalen und Diphthongen nicht spürbar, daher ist es wahrscheinlicher, dass diese Lautänderung das (west)niederländische Sprachgebiet nie erreicht hat. zurück

14 Von primärer Bedeutung ist diesbezüglich die belegte Asiago-zimbrische Form hòrran ['hɔrran] (vgl. Martello/Bellotto (1974: 151), die nhd. hören und ndl. horen entspricht und sich noch etwa auf der althochdeutschen Sprachstufe befindet, wie es allgemein bei der morphophonologischen Struktur dieser abgeschiedenen germanischen Sprache Italiens der Fall ist. Für eine zusammenfassende sprachgeschichtliche Übersicht über diese erstaunlich altertümliche Sprachtradition vgl. Panieri 2005. zurück

15 Moultons Erklärungsmodell großenteils ähnlich ist dasjenige von Schulze (2010), das sich durch eine eingehende theoretische Argumentation auf die Ergebnisse der Koartikulationsforschung stützt, doch gerät auch er nichtsdestoweniger in ähnliche chronologische Probleme, sowohl in Bezug auf den lautbedingenden Faktor als auch auf die hiermit verknüpfte phonetische Deutung der 〈a〉/〈e〉-Schwankung der frühesten althochdeutschen Schriftbelege (vgl. unten). Insbesondere scheint diesen beiden Theorien eine überzeugende Erklärung dafür zu fehlen, weshalb germ. */e/, das gemäß Moulton und Schulze das gemeinsame Allophon [e] mit germ. */a/ teilt, niemals durch 〈a〉 dargestellt wird, während der umgelautete Vokal aus germ. */a/, der gleicherweise als [e] zu deuten sei, in der erwähnten 〈a〉/〈e〉-Schwankung inbegriffen ist. zurück

16 Die Beispiele stammen aus den folgenden Quellen (in der Reihenfolge ihrer Anführung): Exhortatio ad plebem christianam, Hs. A, Z. 39/Z. 46, nach Steinmeyer (1916: 50–51); Isidor 9,2 und 4,2; 4,3 und 4,4, vgl. Eggers (1964). zurück

17 All diese Beispiele, sowie deren entsprechenden lateinischen Formen, stammen aus Steinmeyer/Sievers (1879–1898: Bd. I: 40, 38, 62, 40). zurück

18 In der Ausgabe von Steinmeyer und Sievers sind neben der Lesart zoa thanchandi (Codex S. Galli 911) auch die Entsprechungen der anderen zeitgleichen Zeugen des glossierten lateinischen Textes angeführt: zoa danchendi (Codex Parisinus 7640) und zo deinkenti (Codex Carolsruh. Aug. CXI). zurück

19 Wie es Jan Henning Schulze mit Recht kürzlich ausgedrückt hat: "Von dem Schwanken in der Orthographie darf hier nicht auf ein Schwanken der Lautung geschlossen werden." (Schulze 2010: 20, Anm. 5). Daraus zieht er aber eine andere Schlussfolgerung, die ich nicht teilen kann, da er die fragliche Schwankung phonetisch wie eine Darstellung von [e] deutet. zurück

20 Über die artikulatorischen Eigenschaften der reduzierten Vokale in unbetonter Silbe siehe den sehr rezenten Artikel von Daniel Silverman (2011). zurück

21 Laut Silverman (2011: 15) in Bezug auf unbetonte Silben: "Schwa is short in duration, is subject to significant coarticulatory variation and seems to tend to gravitate toward the center of the vowel space. Phonologically, it has been classified as a 'featureless' vowel by some, and as a 'weightless' vowel by others." zurück

22 In Bezug darauf ist die Anschauung von Buccini (1992: 44–94) interessant. Er sieht den Primärumlaut als eine Vollendung der germanischen Höhenharmonie an und gleichzeitig als den Übergang von der Höhenharmonie zur Frontierungsharmonie. Die Phänomene des Sekundärumlauts hält er aber ausschließlich für Erscheinungen der Frontierungsharmonie. zurück

23 Instrumentalphonetische Studien bekräftigen die Möglichkeit einer Entwicklung allophonischer Zentralvarianten des Phonems /a/ unter dem Einfluss von i-Lauten in folgender Silbe, wie aus Manuel (1990: 8) erschlossen werden kann. zurück

24 Die phonetische Transkription erfolgt nach Black (1997). zurück

25 Deshalb scheint mir Colliers (1987: 38) Ansicht unbegründet und anachronistisch zu sein, wenn er sagt: "it does not seem unreasonable to expect OE phonology, in this respect, closely to mirror OHG phonology" (38). Der Forscher meint, ohne Beweise vorzubringen, dass auch das altenglische Lautsystem eine ähnliche Opposition [ε] (< germ. */e/) vs. [e] (< germ. */a/) gekannt habe. zurück

26 Diese Datierung ist von den Forschern allgemein akzeptiert; vgl. Ramat (1988: 45). zurück

27 Für das Altenglische liegen durch die ersten schriftlichen Quellen befriedigende Beweise vor, für das Nordgermanische sehe man, was oben unter Anm. 5 angegeben ist. Was das Altsächsische betrifft, fehlen leider ausreichende Beweise, um die Zeitfolge der Umlautphänomene vor dem 9. Jh. zu bestimmen. In dieser Hinsicht gibt es aber interessante Hypothesen, von denen einige dazu neigen, eine ursprüngliche Ähnlichkeit des Altsächsischen mit dem Friesischen und Altenglischen zu erkennen (vgl. Rauch 1970: 365–373). zurück

28 Natürlich hat sich die Situation gegen Ablauf der althochdeutschen Epoche auch in dieser Hinsicht durch die Entstehung neuer umgelauteter Vokale beträchtlich geändert. Es ist aber kaum möglich zu beweisen, dass bereits im 8. Jh. Umlautphänomene im Gange waren, die außer */a/ noch andere Vokale betrafen. Die graphemische Analyse lässt es nicht vermuten. zurück

29 Während der letzten Jahrzehnte wurde die Debatte über den hochdeutschen Umlaut durch die Frage charakterisiert, ob seine sprachgeschichtliche Entwicklung vor allem aus einer phonologischen oder morphologischen Perspektive zu betrachten sei. Diesbezüglich sollen einige der bedeutendsten Beiträge erwähnt werden: Penzl (1949: 223–240); Kratz (1960: 463–479); Moulton (1961: 1–36); Antonsen (1964: 177–196); Dal (1967: 47–64); Wurzel (1984: 647–663); Wiese (1987: 227–248); Voyles (1991: 159–194); Iverson/Salmons (1996: 69–86); Iverson/Salmons (2000: 68–76) und neulich Schulze (2010: 21), der erklärt: "Der Fokus liegt jedoch auf der grundlegenden Charakteristik des Umlauts und den damit zusammenhängenden theoretischen Fragen. Textkritische Probleme werden nur gelegentlich am Rande gestreift". In diesen Werken werden die phonetischen Aspekte meistens mit übergeordneten sprachtheoretischen Grundfragen verknüpft und seltener auf die konkreten textlichen Erscheinungen bezogen. zurück

30 vgl. ahd. ledig, welih, pelliz, felis, wo ein i-Laut auf germ.*/e/ folgt. zurück

Antonsen, Elmer H. (1961): "Germanic Umlaut Anew". Language: Journal of the Linguistic Society of America 37 2: 215–230.

Antonsen, Elmer H. (1964): "Zum Umlaut im Deutschen". Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 86 2/3: 177–196.

Black, Ronald (1997): Cothrom Ionnsachaidh. 7. Aufl. Edinburgh: University of Edinburgh Department of Celtic.

Buccini, Anthony F. (1992): The Development of Umlaut and the Dialectal Position of Dutch in Germanic. Doctoral Dissertation, Cornell University.

Collier, L. W. (1987): "The Chronology of i-Umlaut and Breaking in Pre-Old English". NOWELE 9: 33–45.

Dal, Ingerid (1967): "Über den i-Umlaut im Deutschen". Neuphilologische Mitteilungen 68: 47–64.

Eggers, Hans (Hg.) (1964): Der althochdeutsche Isidor. Nach der Pariser Handschrift und den Monseer Fragmenten. Tübingen: Niemeyer.

Fourquet, J. (1952): "The Two E's of MHG: A diachronic phonemic approach". Word 8: 122–135.

Heusler, Andreas (1889): "Zur Lautform des Alemannischen. Die e-Laute". Germania 34: 112–130.

Iverson, Gregory K./Salmons, Joseph C. (1996): "The Primacy of Primary Umlaut". Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 118: 69–86.

Iverson, Gregory K./Salmons. Joseph C. (2000) "Zur historischen Phonetik und Phonologie des Umlauts im Deutschen". ZAS Papers in Linguistics 15: 68–76.

Kratz, Henry (1960): "The Phonemic Approach to Umlaut in Old High German and Old Norse". Journal of English and Germanic Philology 59: 463–479.

Kyes, Robert L. (1967): "The Evidence for i-Umlaut in Old Low Franconian". Language 43/3: 666–673.

Manuel, Sharon Y. (1990): "The Role of Contrast in Limiting Vowel-to-vowel Coarticulation in Different Languages". In: Studdert Kennedy, Michael (Hg.): Haskins Laboratories Status Report on Speech Research, July-December 1990: 1–20.

Marchand, James W. (1956): "The Phonemic Status of Old High German e." Word 12: 82–90.

Marchand, James W. (1990): "Germanic Umlaut from a Physiological and Phonological Point of View: Prolegomena to a Theory of Sound Change." American Journal of Germanic Linguistics and Literatures 2/2: 109–136.

Martello Martalar, Umberto/Bellotto, Alfonso (1974): Dizionario della lingua cimbra dei Sette Comuni vicentini. Roana: Istituto di Ricerca A. Dal Pozzo.

Moulton, William G. (1961): "Zur Geschichte des deutschen Vokalsystems". Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 83: 1–36.

Nandris, Octave (1963): Phonétique historique du roumain. Francfort-sur-le-Main/Paris: Librierie Klincksieck.

Panieri, Luca (2003): "Una nuova ipotesi fonetica sull'Umlaut primario di germ. */a/ in antico alto tedesco". Linguistica e Filologia 17: 7–23.

Panieri, Luca (2005): Il cimbro dei Sette Comuni. Raccolta di contributi storico-linguistici / Das Zimbrische der Sieben Gemeinden. Sprachgeschichtliche Beiträge. Campo San Piero (PD): Edizioni del noce [mit einer deutschen Version versehen].

Penzl, Herbert (1949): "Umlaut and Secondary Umlaut in Old High German". Language 25: 223–240.

Penzl, Herbert (1983): "The Old High German i-Umlaut and the Models of Historical Sound Change". Monatshefte für Deutschen Unterricht, Deutsche Sprache und Literatur 75/2: 131–136.

Penzl, Herbert (1994): "Historiographie und Sprachgeschichte: Zur Beschreibung des althochdeutschen i-Umlauts". American Journal of Germanic Linguistics and Literatures 6/1: 51–62.

Penzl, Herbert (1995): "Zum i-Umlaut in den althochdeutschen Dialekten". Folia Linguistica Historica 16/1: 115.

Puscariu, Sextil V. (1937): Études de linguistique roumaine, traduites du roumain a l'occasion du soixantieme anniversaire de l'auteur: 4 janvier 1937. Cluj/Bucarest: Imprimeria Nationala.

Ramat, Paolo (1988): Introduzione alla linguistica germanica. 2. Ed. Bologna: il Mulino.

Rauch, Irmengard (1970): "'Heliand' i-Umlaut Evidence for the Original Dialect Position of Old Saxon". Lingua 24/4: 365–373.

Schulte, Michael (1998): Grundfragen der Umlautphonemisierung. Berlin/New York: Walter de Gruyter.

Schulte, Michael (2001): "Nordischer Sprachkontakt in älterer Zeit. Zu einer Kontaktphonologie". NOWELE 38: 49–64.

Schulze, Jan Henning (2010): Der i-Umlaut im Althochdeutschen. Theorie, Phonetik und Typologie sowie eine optimalitätstheoretische Analyse. Bamberg: University of Bamberg Press.

Silverman, Daniel (2011): "Schwa". In: Oostendorp, Marc van et al. (Hg.): Blackwell Companion to Phonology. Oxford: Wiley-Blackwell: Kap. 23.

Steinmeyer, Emil Elias von (1916): Die kleineren althochdeutschen Sprachdenkmäler. Zürich: Weidmann.

Steinmeyer, Emil Elias von/Sievers, Eduard (1879–1898): Die althochdeutschen Glossen, I-IV. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung.

Twaddell, W. Freeman (1938): "A note on OHG umlaut". Monatshefte für deutschen Unterricht 30: 177–181.

Voyles, Joseph (1991): "A History of OHG i-Umlaut". Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 113: 159–194.

Wiese, Richard (1987): "Phonologie und Morphologie des Umlauts im Deutschen". Zeitschrift für Sprachwissenschaft 6/2: 227–248.

Wurzel, Wofgang Ullrich (1984): "Was bezeichnet der Umlaut im Deutschen?" Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 37/5: 647–663.