http://dx.doi.org/10.13092/lo.85.4090

In laienlinguistischen Studien geben Befragte Auskunft über ihre Wahrnehmung und Beurteilung von Sprachen und Varietäten, ihre Erfahrungen in der Verwendung derselben im beruflichen und privaten Alltag sowie ihre generellen Überzeugungen zur jeweiligen Sprachsituation. Für die Laien(linguistik) sind diese Spracheinstellungen unter anderem relevant, da sie wesentlich dazu beitragen, die sprachliche und soziale Realität zu strukturieren, zu kategorisieren und verstehbar zu machen (cf. z. B. Tophinke/Ziegler 2006). Ungeachtet dessen, wie genau die Spracheinstellungen geartet sind, wird in der Laienmetasprache die Wahrnehmung der konkreten Sprachsituation verbalisiert. Dabei werden nicht selten Sprachräume und -grenzen thematisiert und konstruiert (cf. z. B. Auer 2004), mittels derer Laien (und auch Experten) ihre Umwelt und ihr eigenes Handeln organisieren. Diese räumlichen Konzeptionen von Sprache beruhen auf mentalen Konzepten, wie Metaphern oder Metonymien, und auf einer höheren Abstraktionsstufe auf mentalen Modellen, die u. a. gespeist werden durch Stereotype oder Ideologien (cf. Berthele 2010). Der vorliegende Beitrag untersucht exemplarisch, auf welche Strategien bei der Sprachraum-Konzeption zurückgegriffen wird. Im Zentrum stehen dabei Metaphern und Metonymien.

Die Sprachsituation in der Deutschschweiz bietet sich für die Analyse von Spracheinstellungen zu verschiedenen Sprachen resp. Varietäten in Bezug auf Sprachraum-Konzeptionen aus verschiedenen Gründen an. Sie ist vorrangig geprägt durch das Nebeneinander von Schweizerdeutsch und Hochdeutsch,1 das traditionell als Diglossie klassifiziert wird (Ferguson 1959, Häcki Buhofer/Burger 1998, Sieber/Sitta 1986 u. a.). Alternative Ansätze sprechen auch von (speziellen Formen) der Zweisprachigkeit (Ris 1990, Werlen 1998, Berthele 2004), um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass eine Mehrheit der Deutschschweizer Hochdeutsch als Fremdsprache wahrnehmen (cf. für eine ausführlichere Diskussion Studler 2017). Die diglossische resp. zweisprachige Situation löst konträre Einstellungen zu den beiden Sprachformen aus. Während der Dialekt nahezu ausschliesslich positiv bewertet wird, werden der Standardsprache ambivalente Gefühle entgegengebracht. Die Einstellungen sind einerseits positiv, bedingt durch ein starkes Normbewusstsein und die Wahrnehmung der Hochsprache als Literatur- und Gebrauchssprache, andererseits negativ, bedingt durch die Wahrnehmung der Standardsprache als Schulsprache.

Dass Deutsch eine plurizentrische Sprache mit verschiedenen Standardvarietäten für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist (cf. Clyne 1995, Ammon 1991), macht die Situation nicht weniger kompliziert. Obwohl die Varietäten theoretisch gleichbereichtigt sind, wird das bundesdeutsche Hochdeutsch als Ideal betrachtet, Schweizer Hochdeutsch hingegen wird häufig als fehlerhafte und minderwertige Varietät wahrgenommen (cf. Scharloth 2005, Schmidlin 2011). Daraus erwächst nicht selten ein Minderwertigkeitsgefühl der Schweizerinnen und Schweizer gegenüber den Deutschen. Da das Verhältnis zwischen der Schweiz und Deutschland generell belastet ist – aus historischen, politischen und ökonomischen Gründen – verwundert es denn auch nicht, dass die (Sprach-)Situation angespannt und emotional geladen ist und die Einstellungen zum Hochdeutschen dadurch häufig verknüpft sind mit den Einstellungen zu den Deutschen.

Eine laienlinguistische Studie zu den Einstellungen zu Schweizerdeutsch und Hochdeutsch in der Deutschschweiz kann vor diesem Hintergrund aufschlussreiche Ergebnisse liefern, wie Einstellungen zu Sprachen und deren SprecherInnen durch Raummetaphern und Metonymien, Indexikalisierungen und Ikonisierungen und der damit einhergehenden Konstruktion von Identitäten und Alteritäten verbalisiert werden.

Der vorliegende Beitrag ist wie folgt gegliedert: In Kapitel 2 wird kurz auf die Methode eingegangen, indem einerseits eine Verortung in der Laienlinguistik vorgenommen wird, andererseits die Erhebungsmethode und die Datenbasis vorgestellt werden. In Kapitel 3 werden die theoretischen Vorannahmen getroffen, indem die kognitive Metapherntheorie, insbesondere für Raumkonzeptionen und deren Versprachlichung, erörtert wird und aufgezeigt wird, inwiefern Indexikalisierungen und Ikonisierungen für das Verhältnis von Sprache und SprecherInnen eingesetzt werden. In Kapitel 4 werden exemplarisch Beispiele besprochen, in denen kognitive Metaphern und Metonymien mit einem Schwerpunkt auf der Raumkonzeption verwendet werden. Hierfür habe ich Beispiele aus den offenen Fragen meiner Fragebogenbefragung und Interviewpassagen aus zwei Interviews ausgewählt, die diese Versprachlichungsstrategien besonders deutlich veranschaulichen.

Spätestens seit der Neuausrichtung der Dialektologie durch die so genannte “folk linguistics” und der “perceptual dialectology” (Niedzielski/Preston 2000, 2009) und deren Etablierung als Laienlinguistik resp. Wahrnehmungsdialektologie im deutschsprachigen Raum2 werden nicht mehr objektive Sprachdaten, d. h. die diatope Verteilung von Varianten, sondern subjektive Sprachdaten erhoben und analysiert. Im Zentrum des Interessens stehen damit die subjektive Wahrnehmung und Beurteilung von Sprachen (oder Varietäten), der Sprachsituation oder auch des Verhältnisses von Sprache und SprecherInnen.

In der Spracheinstellungsforschung wird entweder die unbewusste Komponente von Spracheinstellungen untersucht, d. h. „wie Leute auf das Gesagte reagieren“, oder die bewusste Komponente von Spracheinstellungen, d. h. „was Leute über das Gesagte sagen“ (Niedzielski/Preston 2009: 357). Werden diese Reaktionen unbewusst getätigt, z. B. in Experimenten mit der „Matched-Guise“-Technik (Lambert et al. 1960), spricht man vom indirekten Zugang, werden sie bewusst geäussert, z. B. in Fragebogen oder Interviews, spricht man vom direkten Zugang. Während im Paradigma des indirekten Zugangs in erster Linie die den Aussagen zugrundeliegenden kognitiven Aspekte von Spracheinstellungen untersucht werden resp. davon ausgegangen wird, dass Spracheinstellungen genuin unbewusst und unzugänglich sind und erst durch indirekte Methoden zu ihnen vorgedrungen werden kann, wird im Paradigma des direkten Zugangs nicht nach der kognitiven Komponente von Spracheinstellungen gefragt, sondern deren interaktionale Aushandlung im Diskurs untersucht (cf. Hyrkstedt/Kalaja 1998, Tophinke/Ziegler 2006, Liebscher/Dailey-O’Cain 2009 u. a.).

In beiden Fällen können die Antworten allerdings Auskunft geben über die zugrundeliegenden mentalen Konzepte, die wiederum Basis sein können für mentale und kulturelle Modelle. Ob es sich noch um einen direkten Zugang handelt, wenn in bewusst getätigten Spracheinstellungsäusserungen die mentale Komponente untersucht wird, wird allerdings nicht einheitlich beantwortet. Während Vertreterinnen und Vertreter des diskursiven Zugangs die Untersuchung der mentalen Realität von Spracheinstellungen normalerweise nicht miteinbeziehen, wird sie bei Liebscher/Dailey-O’Cain (2009, 2014) integriert und dann allerdings nicht mehr dem direkten Zugang zugeordnet. Ich folge dieser Klassifikation hier nicht, sondern spreche auch in diesem Fall von direkter Methode, unter den Prämissen, dass erstens „direkt“ bedeutet, dass Leute wissen, dass sie über Sprache sprechen (auch wenn sie dabei auf Strategien zurückgreifen, die ihnen nicht unmittelbar bewusst sind), und zweitens, dass Einstellungen generell als Konglomerat von unbewussten und bewussten Einstellungen zu konzipieren sind (cf. Studler 2014). Ich folge hierin Niedzielski/Preston (2009: 357), die davon ausgehen, dass sowohl die unbewussten als auch die bewussten Sprachstatements durch kognitive Zustände und Prozesse gelenkt werden (cf. die b’-Komponente “cognitive states and processes which govern b”, wobei „b“ sämtliche Reaktionen – bewusste und unbewusste – miteinschliesst).

In diesem Beitrag werden exemplarisch Daten diskutiert, die in den Jahren 2013/14 im Rahmen einer aktuellen Studie zu Spracheinstellungen erhoben wurden. Die Studie Zur Genese von Spracheinstellungen zu Schweizerdeutsch und Hochdeutsch in der Deutschschweiz untersucht implizite und explizite Spracheinstellungen, die mittels direkter Methode elizitiert wurden. Die Teilnehmenden der Studie wurden über den Zweck der Untersuchung informiert, sie wissen, dass sie über Sprache(n) sprechen, und sie geben bewusst Auskunft über ihre Wahrnehmung, ihre Meinungen und ihre Überzeugungen zur Deutschschweizer Sprachsituation. Die Daten basieren auf 750 Fragebogen und ergänzenden Leitfaden-Interviews mit einem kleinen Subsample.

Der Fragebogen ist, um eine breite Bevölkerungsschicht zu erreichen, als Online-Fragebogen konzipiert. Die Teilnehmenden wurden hierfür in erster Linie über persönliche und berufliche Netzwerke rekrutiert, zusätzlich wurden Vertreter unterrepräsentierter Bevölkerungsgruppen systematisch angeschrieben (z. B. Personen mit primärer/sekundärer Bildung). Der Fragebogen enthält Fragen zu den Themenbereichen Sprachsozialisierung, Sprachgebrauch und Sprachkompetenz, Wahrnehmung und ästhetische Urteile, Meinungen und Überzeugungen sowie Sprachpolitik. Insgesamt werden 67 Fragen3 gestellt (60 geschlossene, 7 offene). Während die geschlossenen Fragen mittels Multiple Choice, Likert Skalen, Semantischem Differenzial etc. quantitative Ergebnisse liefern, erhalten die Teilnehmenden in den offenen Fragen die Gelegenheit, ihre Antworten aus den geschlossenen Fragen zu begründen und zu kommentieren oder in eigenen Worten ihre Erfahrungen mit der allgemeinen oder individuellen Sprachsituation auszudrücken.

Neben der quantitativen Analyse dienen die geschlossenen Fragen dazu, die Befragten zu animieren, ihre Beurteilungen zu reflektieren – und ihre Überlegungen in den Antworten zu den offenen Fragen kundzutun. Für den vorliegenden Beitrag relevant sind die qualitativen Daten aus den offenen Fragen. Neben drei Begründungsfragen zu Antworten aus geschlossenen Fragen („Was ist der Grund für Ihre Antwort auf die vorhergehende Frage?“) wurden zwei Kommentarfragen (1, 2) und zwei Sprachfragen (3, 4) gestellt:

| (1) | Gibt es etwas zu Ihrem (sprachlichen) Hintergrund, das ich nicht gefragt habe, Sie aber gerne mitteilen möchten? Oder sonstige Kommentare? |

| (2) | Möchten Sie Ihre in diesem Abschnitt gemachten Angaben kommentieren? Oder haben Sie weitere ganz persönliche Meinungen zu diesem Thema? |

| (3) | Was ist für Sie „gutes Hochdeutsch“? |

| (4) | Und nun noch einmal zu einer etwas allgemeineren Frage: Was würden Sie einem Bekannten aus den USA erzählen, der die Schweiz und Deutschland bereisen möchte, um Land und Leute kennenzulernen, und sich erkundigt, was er denn grundsätzlich zu erwarten habe und wie das denn nun sei mit den Dialekten und dem Hochdeutschen? |

Die Leitfaden-Interviews wurden mit einem Subsample durchgeführt, das nach den soziolinguistischen Dimensionen „Geschlecht“, „Alter“ (mit vier Kategorien) und „Bildung“ (mit zwei Kategorien) ausgewählt wurde. Der Leitfaden wurde in Analogie zum Fragebogen anhand der oben genannten Themenbereiche aufgebaut. Die Fragen erlaubten dabei vertieftere Antworten und elizitierten (sofern die Artikulationsbereitschaft und –fähigkeit vorhanden war) einen narrativen Charakter der Beantwortung.

Die offenen Fragen des Fragebogens und die Interviews wurden von den Teilnehmenden rege genutzt, nicht nur um Begründungen und Kommentare abzugeben, sondern auch für die eigene Positionierung und Darstellung. Im vorliegenden Beitrag steht allerdings nicht diese inhaltliche resp. interaktionale Analyse im Zentrum (cf. hierzu Studler 2014). Vielmehr werden die Antworten dahingehend analysiert, welche Strategien die Teilnehmenden anwenden, um Sprachräume und –grenzen, Identitäten und Alteritäten und allgemein das Verhältnis zwischen Sprache und SprecherInnen zu manifestieren. Damit wird die semantisch-kognitive Komponente von Spracheinstellungsäusserungen beleuchtet. Bevor in Kapitel 4 ausgewählte Beispiele diskutiert werden, werden in Kapitel 3 einige theoretische Bemerkungen zu den relevanten Analysekonzepten vorangestellt.

Sollen Strategien der Versprachlichung von Sprachräumen in Augenschein genommen werden, können unter anderem die semantisch-kognitive und die pragmatisch-interaktionale Komponente dieser Versprachlichungen untersucht werden.4 Für eine semantisch-kognitive Analyse rücken einerseits Aspekte wie spezifische Lexik und idiomatische Ausdrücke ins Zentrum, andererseits interessieren die den Äusserungen zugrundeliegenden mentalen Konzepte und Modelle. In der pragmatisch-interaktionalen Analyse wird untersucht, welche pragmatischen Funktionen die Versprachlichung von Sprachräumen in der Interaktion haben können, indem sie z. B. zur Selbstdarstellung, d. h. z. B. zur „Positionierung“ (cf. z. B. Langenhove/Harré 1999) oder für das „Impression Management“ (cf. z. B. Tetlock/Manstead 1985) eingesetzt werden, aber auch, wie Einstellungsäusserungen pragmatisch-interaktional eingeleitet und realisiert werden (z. B. mittels Abtönungspartikeln oder Pausen).

Im vorliegenden Beitrag konzentriere ich mich in erster Linie auf die semantisch-kognitive Komponente von Spracheinstellungsäusserungen, indem die lexikalische Versprachlichung und die zugrundeliegende Konzeptualisierung von Sprachräumen untersucht wird. Dass diese Konzepte häufig metaphorisch und metonymisch strukturiert sind, wird anhand ausgewählter Beispiele aus meinem Datenkorpus aufgezeigt. Die pragmatisch-interaktionale Komponente wird nur in denjenigen Fällen mitanalysiert, in denen sie besonders evident ist.

Untersucht man mentale Konzepte und Modelle, spielen Metaphern (und Metonymien) – nicht als Teile einer rhetorischen,5 sondern als Essenz einer kognitiven Theorie – eine tragende Rolle. Spätestens seit der Begründung der kognitiven Metapherntheorie (Lakoff/Johnson 1980, cf. allerdings bereits Richards 1936/1965, Black 1954, Weinrich 1976)6 wird davon ausgegangen, dass Metaphern nicht (nur) rhetorische Stilmittel, sondern kognitive Strategien zur konzeptuellen Strukturierung des Denkens und Handelns sind:7

(Lakoff/Johnson 1980: 3)

Dieses konzeptuelle System resp. die konzeptuellen Metaphern8 werden dabei qua sprachliche Metaphern sichtbar: “Metaphorical language is a surface manifestation of conceptual metaphor” (Lakoff 1993: 244). Umgekehrt formuliert liefern die konzeptuellen Metaphern die semantische Motivation für konventionelle Redeweisen, sprachliche Metaphern und idiomatische Ausdrücke (cf. Jäkel 1997: 23f.). In der Analyse von Metaphern muss demnach nach der sprachlichen Manifestation der Metapher und der zugrundeliegenden konzeptuellen Metapher unterschieden werden. Dies ist nicht neu; bereits Richards stellt fest, dass Metaphern nicht eine rein sprachliche Angelegenheit darstellen, sondern eine kognitive Komponente aufweisen, die die Basis für die sprachliche Metapher darstellt: “Thought is metaphoric, and proceeds by comparison, and the metaphors of language derive therefrom” (Richards 1936/1965: 94, Hervorhebung im Original). Ebenfalls nicht neu ist die Beschreibung von Metaphern als Übertragungen oder Mappings aus einem Ursprungsbereich in einen Zielbereich – der berühmte und vielzitierte Satz “the essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another” (Lakoff/Johnson 1980: 5) lässt sich unschwer als (ungewollte) Paraphrase lesen, denn bereits bei Richards (1936/1965: 116) wird wie folgt beschrieben: “[...] to include, as metaphoric, those processes in which we perceive or think of or feel about one thing in terms of another [...]”.

Obwohl Lakoff/Johnson (1980) für die fehlende Rezipierung ihrer Vorgänger – und nicht zuletzt auch aufgrund der Vagheit ihrer Ausführungen und der fehlenden klaren Abgrenzung zwischen kognitiver Metapher und ihrer Realisierung als semantische Metapher verschiedentlich kritisiert werden (cf. z. B. Schwarz-Friesel 2015: 145-147), gelten sie, allen Unkenrufen zum Trotz, bis heute als Grundlage und Referenzpunkt für aktuelle Metaphernanalysen. Auch in diesem Beitrag werde ich mich hauptsächlich auf ihre Terminologie und Kategorisierung stützen. Hierzu soll ihre Einteilung in strukturelle, orientierende und ontologische Metaphern kurz dargestellt und die für den vorliegenden Beitrag relevanten Aspekte hervorgehoben werden.

Strukturelle MetapherDer Mechanismus der konzeptuellen Metapher besteht darin, einen abstrakten Zielbereich durch einen konkreteren Quellbereich verstehbar zu machen, indem eine Übertragung und (Neu)Zuordnung stattfindet. Lakoff/Johnson (1980) nennen diese allgemeine Form der Metapher strukturelle Metapher: Strukturelle Metaphern erlauben es, einen komplexen abstrakten Erfahrungsbereich (z. B. Zeit) durch einen konkreteren Erfahrungsbereich (z. B. Geld) metaphorisch zu konzeptualisieren (ZEIT IST GELD) – und damit systematisch zu strukturieren und zu erfassen. Indem wir unsere (kulturellen) Erfahrungen mit Geld nutzen, verstehen und erfahren wir Zeit als etwas, das wir „vergeuden“, „sparen“, „investieren“, „ausleihen“ etc. können (cf. Lakoff/Johnson 1980: 8). Die folgenden Beispiele nach Lakoff/Johnson mögen dies verdeutlichen: “You’re wasting my time. This gadget will save you hours. I invested a lot of time in her. He’s living on borrowed time.” Da mit der Konzeptualisierung von ZEIT IST GELD weitere – untergeordnete – konzeptuelle Metaphern einhergehen, wie ZEIT IST EINE LIMITIERTE RESSOURCE (cf. etwa “I don’t have enough time”) oder ZEIT IST EIN WERTVOLLES GUT (cf. etwa “I lost a lot of time”), wird zudem ersichtlich, dass Metaphern in kohärenten Systemen subkategoriell strukturell geordnet sein können (cf. Lakoff/Johnson 1980: 9 und 61).

Obwohl auch in der kognitiven Metapherntheorie angenommen wird, dass die Übertragung auf einem Ähnlichkeitsverhältnis (einer Ikonisierung) beruht, geht sie über die Vergleichs- und Substitutionstheorie hinaus, indem nicht mehr davon ausgegangen wird, dass Metaphern eine wörtliche und eine übertragene Bedeutung haben, sondern dass Metaphern als konventionelle Übertragungen mit eigenem kognitiven Gehalt zu verstehen sind.9 Dies wird erklärt durch die beiden Funktionen von Metaphern, i. e. hiding (gewisse Aspekte des Quellbereichs werden ausgeblendet) und highlighting (gewisse Aspekte des Quellbereichs werden fokussiert). Dadurch erhält die Metapher eine perspektivierende und dadurch persuasive Komponente (cf. Spieß/Köpcke 2015: 6 und für eine Analyse der Metapher als persuasives Diskursmittel Schwarz-Friesel 2015). Während im klassischen Metaphernverständnis zwischen verschiedenen Habitualisierungsgraden und damit zwischen toten resp. lexikalisierten Metaphern und lebendigen Metaphern unterschieden wird, kollabiert diese Unterscheidung in der kognitiven Metapherntheorie: Da die Metapher als Alltagsphänomen und wesentlicher Teil der Alltagssprache postuliert wird, werden Metaphern per definitionem als habitualisiert und konventionalisiert konzipiert. Der Sprachgebrauch kann aber dennoch qua hiding und highlighting als perspektivierend gelten und „ist dementsprechend weltanschaulich geprägt“ (Spieß 2014: 6) und kulturell bedingt – oder wie Baldauf formuliert:

(Baldauf 1997: 86)

Die metaphorische Übertragung ist zudem motiviert, da die Korrelation zwischen Ursprungs- und Zielbereich nicht realiter gegeben ist, sondern durch die spezifische Art der Wahrnehmung gesteuert wird (cf. Baldauf 1997: 91). Ob durch die Wahl der Metapher über den kulturellen Aspekt hinaus auch auf der individuellen Ebene etwas ausgesagt wird, hängt unter anderem von den Verbalisierungsalternativen ab: Während z. B. die stark lexikalisierte Metapher „in Panik geraten“ kaum eine alternative Verbalisierung zulässt, zeugen die in diesem Beitrag diskutierten Metaphern (und Metonymien) durch die grundsätzlich vorhandenen Alternativen von einer mehr oder weniger bewusst gewählten Verbalisierung und damit neben der kulturellen auch von einer individuellen Wahrnehmung und Strukturierung der sozialen und sprachlichen Realität der Befragten.

Orientierende MetapherBei der orientierenden Metapher wird die räumliche Orientierung nicht als einzelnes Konzept, sondern als ganzes System von Konzepten verstanden. Dieses System dient allerdings durchaus vergleichbar mit der strukturellen Metapher als Quellbereich für die Übertragung auf einen Zielbereich (cf. Liebert 1992: 32).

Es erstaunt nicht, dass orientierende Metaphern zu den dominanten kognitiven Konzepten gehören. Die konstanten räumlichen Erfahrungen des alltäglichen Lebens sind massgebend daran beteiligt, dass das Denken räumlich strukturiert und die Lebenswelt mit räumlichen Kategorien konzeptualisiert wird:

(Lakoff/Johnson 1980:56-57)

Bei der Konzeptualisierung von Sprachräumen und -grenzen spielen solche mentalen Raumkonzepte eine tragende Rolle, so dienen z. B. Staatsgrenzen als mentale Konzepte für Sprachgrenzen – auch dann, wenn dies nicht (mehr) den realen Gegebenheiten entspricht oder linguistisch nicht motiviert werden kann (cf. z. B. Auer 2004).

Ontologische MetapherBei der ontologischen Metapher werden physische Entitäten als Quellbereiche eingesetzt, um „unscharfe“ und dadurch schwer zu fassende abstrakte Gegenstände oder Ideen zu konzeptualisieren. Die beiden prominentesten – und für diesen Beitrag relevanten – Formen der ontologischen Metapher sind die Behälter-Metapher und die Personifizierung. Bei der Behälter-Metapher werden jegliche Formen stofflicher Gegenstände als Quellbereiche eingesetzt, um klare Räume und Grenzen zu etablieren und unser Territorium und unser Blickfeld (“land areas” und “visual fields”, Lakoff/Johnson 1980: 29–32) zu konzeptualisieren. Die ontologische Metapher überschneidet sich hierin terminologisch mit der orientierenden Metapher – die Behälter-Metapher lebt im Wesentlichen davon, dass die orientierende Metapher IN-OUT eingesetzt wird. Für die (mentale) Verquickung von Sprachgrenzen und geografischen Grenzen ist die Behälter-Metapher besonders ergiebig, da geografische Gebiete (Länder, Regionen, Städte, Bezirke) als verschachtelte Behälter verstanden werden können: „Jedes Überschreiten von Grenzen, die Konstrukte des Menschen darstellen, wird auf der Grundlage der bildschematischen Behälter-Metapher im Sinne einer in/aus-Relation konzeptualisiert. Die Welt, säuberlich geordnet in verschachtelte Behälter, folgt so dem Prinzip der russischen Puppe“ (Baldauf 1997: 128).

Die Personifizierung stellt einen Sonderfall der ontologischen Metapher dar, indem die physische Entität, die als Quellbereich dient, im Falle der Personifizierung eine Person (human) ist, die auf einen nichtmenschlichen Zielbereich (nonhuman) projiziert wird. Etwas anders geartet ist der Fall bei der metonymischen Personifizierung. Bei der Metonymie sind, anders als bei der Metapher, nicht zwei Domänen (Quellbereich und Zielbereich) involviert, vielmehr findet die Übertragung innerhalb eines einzigen Bereichs (oder Frames) statt. Die Metonymie wird damit nicht als Ikonisierung, sondern als Indexikalisierung eingesetzt – sie verweist indexikalisch auf eine verwandte Entität (cf. Lakoff/Johnson 1980: 35).

In Bezug auf Sprachbeurteilungen und Sprecherbeurteilungen kann Sprache entweder als Epiphänomen verstanden werden, indem Sprache indexikalisch auf die SprecherInnen verweist, oder die Sprache kann Abbildcharakter annehmen, indem Sprache ikonisch für die SprecherInnen steht. Die Wechselwirkung zwischen Sprache und SprecherInnen und ihre Relevanz für den vorliegenden Beitrag werden im folgenden Abschnitt genauer beleuchtet.

Indexikalisierungen und Ikonisierungen im obigen Sinne sind für die Spracheinstellungsforschung besonders brisant, da die Frage, ob und wie Sprachbeurteilungen von Sprecherbeurteilungen getrennt analysiert werden können und sollen, kontrovers diskutiert wird.

Die indirekte Methode hat sich zum Ziel gesetzt, die Einstellungen zu Sprachen von den Einstellungen zu den Sprecherinnen und Sprechern – e. g. durch Experimente wie die „Matched-Guise“-Technik – reinzuwaschen. Da in der „Matched-Guise“-Technik und in verwandten Experimenten die verwendeten Sprachaudiodaten von ein und derselben Person stammen, wird angenommen, dass eine erfolgreiche Trennung von Sprach- und Sprecher-Einstellungen erreicht werden kann. An dieser Vorannahme wurde verschiedentlich Kritik geübt (cf. z. B. Lee 1971)10 und es wurde darauf hingewiesen, dass dieses Unterfangen nur schwerlich gelingen kann resp. dass es aus theoretischer Perspektive gar nicht wünschenswert ist, diese Trennung anzustreben, denn:

(Garrett/Coupland/Williams 2003: 12)

Durch den Dreischritt Indexikalisierung-Ikonisierung-Konstituierung wird deutlich, wie stark Einstellungen zu Sprachen und Einstellungen zu deren SprecherInnen miteinander verbunden sind:

| 1. | Indexikalisierung: Sprachen verweisen indexikalisch auf ihre SprecherInnen; Sprache wird damit als Epiphänomen ihrer SprecherInnen gehandelt (cf. dazu auch Riehl 2000: 141). |

| 2. | Ikonisierung: Durch ihren indexikalischen Charakter können Sprachen zudem für die Sprecher(gemeinschaft) stehen; Sprache erhält damit ikonischen Charakter und fungiert als Abbild ihrer SprecherInnen. |

| 3. | Konstituierung: Durch ihren indexikalischen und ikonischen Charakter verweisen Sprachen nicht nur auf die Sprecher(gemeinschaft) resp. bilden diese nicht nur ab, vielmehr konstituieren sie diese häufig mit; Sprache fungiert damit als konstituierendes Moment einer Sprechergemeinschaft. |

Eine ähnliche Sichtweise nehmen bereits Irvine/Gal (2000) ein, die ebenfalls hervorheben, dass Sprachen nicht allein indexikalischen Charakter haben (und Sprache damit einzig als Epiphänomen zu verstehen ist), sondern dass darüber hinaus eine Ikonisierung stattfinden kann, indem die Sprache als Abbild seiner Sprecherinnen und Sprecher dient.

(Irvine/Gal 2000: 37)

Indem sie aufzeigen, dass der Prozess der Ikonisierung eine Notwendigkeit dieser Verknüpfung suggeriert (und sei sie nur historisch, kontingent oder konventionell), werden Sprache und Sprechergemeinschaft durch die ideologische Repräsentation scheinbar inhärent verbunden:

(Irvine/Gal 2000: 37f.)

Wenn es also nicht mehr primäres Ziel ist, Sprache und SprecherInnen zu trennen, sondern vielmehr die Mechanismen und die zugrundeliegenden mentalen und kulturellen Modelle (Stereotype, Ideologien) zu analysieren, wird zudem ersichtlich, dass die Strategie der Indexikalisierung, der Ikonisierung und der damit einhergehenden Konstituierung von Gemeinschaften auch zur Konstruktion von Identitäten und Alteritäten eingesetzt werden kann. Dabei kommen ähnliche Mechanismen zum Tragen wie bei der Konzeptualisierung von Sprachräumen allgemein: Da Gemeinschaften jeglicher Art tendenziell im Raum lokalisiert werden wollen (auch wenn dies theoretisch und faktisch nicht zwingend ist), nimmt die Verortung im Raum für Identitäts- und Alteritätskonstruktionen eine herausragende Stellung ein (cf. dazu auch das „imagined territory und seine Grenzen“ zur Herstellung von Identität und Alterität bei Haslinger/Holz 2000):

(Assmann 2007: 39)

In Kapitel 4 werden nun die hier besprochenen Konzepte anhand von Beispielen aus dem Datenkorpus veranschaulicht.

Im Folgenden sollen exemplarisch typische Raumkonzeptionen, wie sie in den offenen Fragen des Fragebogens und in den Leitfaden-Interviews vorkommen, vorgestellt werden. Ich konzentriere mich dabei auf Beispiele aus dem Bereich der ontologischen Metapher Behälter (Container) – wobei dabei Konzepte aus dem Bereich der orientierenden Metaphern Innen-Aussen (In-Out) und Nahe-Fern (Near-Far) miteingeschlossen sind11 – und dabei vornehmlich aus dem Bereich “Land Areas” resp. TERRITORIUM, da diese besonders fundamental sind (cf. Lakoff/Johson 1980:29: “There are few human instincts more basic than territoriality” und die Ausführungen in Kapitel 3.1). Als Sub- oder Nebenkategorie dazu wird HEIMAT/KULTUR angesetzt: Das Konzept HEIMAT, das historisch ursprünglich als rein räumliche Verortung fungierte (gleichbedeutend mit Heim und später als Ausdehnung auf den Raum um das Heim, den Hof herum), wird durch soziale Kategorien ergänzt. Dadurch wird es als Zuhause, als das Vertraute, das soziale Räume und Bindungen sowie gemeinschaftsstiftende Strukturen wie Traditionen und kulturelle Praktiken miteinschliesst, umgedeutet (cf. für eine eingehendere begriffsgeschichtliche Klärung Bastian 1995). Die Metapher SPRACHE IST TERRITORIUM kann auch als wesentliches Element des ICM „Territorialität“ verstanden werden, das neben Sprache auch Kultur und soziale Verbindungen beinhaltet, die untereinander metonymische Beziehungen eingehen können (cf. Rubba 1996, Berthele 2002). Zur Ergänzung werden einige Beispiele zur Personifizierung, die keine Raumkonzeption im engeren Sinne darstellt, sondern Sprache (nonhuman), in diesem Falle Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch, als Person (human) konzeptualisiert, besprochen (cf. dazu auch die Beispiele zur Indexikalisierung und Ikonisierung in Kapitel 4.2). Ich beginne mit einigen Beispielen aus den offenen Fragen des Fragebogens, um dann verschiedene Datensegmente aus einem Interview detaillierter zu besprechen.

In den offenen Fragen wurde für die Konzeptualiserung der gesamtdeutschen und der Deutschschweizer Sprachsituation die Behälter-Metapher (inkl. INNEN-AUSSEN, NAHE-FERN) frequent eingesetzt. Dabei werden einerseits Territorien abgesteckt (die Schweiz, Deutschland, der deutschsprachige Raum), andererseits Schweizerdeutsch, aber auch Hochdeutsch, mit Heimat und Kultur gleichgesetzt.

TerritoriumDer nationale Raum (1, 2, 3), aber auch die Staatszugehörigkeit (4) wird für die Legitimation von Schweizerdeutsch in der Schweiz eingesetzt:12

| (1) | weil wir in der Schweiz leben |

| (2) | weil wir in der schweiz leben, und uns sicher nicht den andern anpassen müssen sondern sie sich uns |

| (3) | Ig läbe ir schwiz u do retme Mundart. ‘ich lebe in der Schweiz und da redet man Mundart’ |

| (4) | WEIL WIR SCHWEIZER SIND UND NICHT DEUTSCHE |

Während in Beispiel (1) keine weitere Begründung abgegeben wird (und die Implizitheit dem „Argument“ m. E. sogar eher mehr Schärfe verleiht), wird in Beispiel (2) als Erklärung der Unwille zur Anpassung ausgedrückt, in dem die Frustration über das dominant wahrgenommene Deutschland mitschwingt. In Beispiel (3) wird der Aussage durch die schweizerdeutsche Versprachlichung (in einem schriftlichen Fragebogen) mehr Gewicht gegeben, in Beispiel (4) wird die Aussage durch Versaliensetzung betont.

Das Wechselspiel von INNEN-AUSSEN wird im Wechsel von einer Sprache in die andere verbalisiert (5, 6), in der Konzeptualisierung von NAH-FERN wird die Nähe Deutschlands für Abwehrmechanismen verantwortlich gemacht (7).

| (5) | Dass Deutschschweizer ihren Dialekt als eigene Sprache wahrnehmen und immer in eine „andere“ Sprache wechseln müssen, um Hochdeutsch zu sprechen. |

| (6) | Ich ärgere mich, dass ich im deutschen Sprachraum auf eine „Fremdsprache“ umschalten muss, weil das Gegenüber sich nicht bemüht unseren Dialekt zu verstehen. |

| (7) | [...] in dem Sinne, dass alles Deutsche eben sehr nahe lag und die damaligen Abwehrreflexe gegen dieses in der Nordschweiz möglicherweise ausgeprägter waren als anderswo |

Während in Beispiel (5) Sprachen als distinkte Behälter oder Räume konzeptualisiert werden und der Wechsel von einer Sprache in die andere als Hinübertreten des Subjekts in einen anderen Raum zu verstehen ist, wird in Beispiel (6) der Mensch selbst als Behälter konzeptualisiert, dessen Innenraum containerartig organisiert ist und damit Raum bietet für verschiedene Sprach-Behälter, zwischen denen gewechselt oder eben umgeschaltet wird. Die Formulierungen „wechseln“ und „umschalten“ können allerdings auch als Instanzen der Maschinen-Metapher interpretiert werden, indem das Subjekt (oder der Geist) als Maschine mit Schaltern etc. verstanden wird.

Die Beispiele zur Raumkonzeption als TERRITORIUM veranschaulichen zudem die Konstruktion von Identitäten und Alteritäten. Dies zeigt sich in den Formulierungen „wir“ (1, 2, 4), „ich“ (3, 6), „die anderen“ (2), „das Gegenüber“ (6), „alles Deutsche“ (7).

Territorien (8) und Staatszugehörigkeit (9) werden allerdings auch für die Konzeptualisierung eines gesamtdeutschen Raums resp. für die Legitimation von Hochdeutsch in der Schweiz eingesetzt:

| (8) | Die Schweiz ist klein... Und nur mit Schweizern zu reden, wäre ja ein wenig langweilig. |

| (9) | Da ich Deutsch als Muttersprache in meinem Pass stehen habe, finde ich es nur angemessen, auch einigermassen Hochdeutsch sprechen zu können. [...] |

In Beispiel (8) wird die Kleinräumigkeit der Schweiz auf die Kleinräumigkeit der Sprache projiziert – und damit implizit das Hochdeutsche als willkommene Möglichkeit zur weiträumigeren Kommunikation akkreditiert. Beispiel (9) beruft sich auf die Sprachenpolitik der Schweiz, d. h. den Umstand, dass in der Schweiz Hochdeutsch und nicht Schweizerdeutsch die offizielle Amtssprache ist, was (vermeintlich) im Pass – als Symbol der Staatszugehörigkeit – ausgedrückt sei.

Heimat/KulturDie Subkategorie HEIMAT/KULTUR ist für den Dialekt omnipräsent, cf. die folgenden Beispiele.

| (10) | mein Dialekt ist meine Heimat |

| (11) | Ich fühle mich in meinem Dialekt zu Hause |

| (12) | Dieses Gefühl sich in einem Dialekt ganz „zu Hause“ zu fühlen, kennen viele Leute hier [in Frankreich, RS] nicht. |

| (13) | Gleichzeitig fühlte sich niemand wohl in der Hochdeutschen Sprache |

| (14) | mein Dialekt ist meine Sprache |

| (15) | Die Schweizer sind stolzer, da Sie als kleine Nation mit wenigen Einwohnern ihre Kultur bewahren müssen. Dies beginnt bei der Sprache! |

Der Dialekt wird als Heimat (10) konzeptualisiert oder als Zuhause, in dem man sich wohlfühlt (11, 12). Beispiel (12) stellt zudem die Einzigartigkeit der Dialekt-Situation in der Schweiz heraus – im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen der Dialekt keine oder eine geringe Bedeutung hat. Beispiel (13) eröffnet dazu den Gegensatz des Fremdseins, indem man sich im Hochdeutschen eben gerade nicht wohl fühlt. Die Beispiele (14) und (15) setzen Dialekt mit Sprache gleich. Während (14) theoretisch nichtmetaphorisch interpretiert werden kann, liegt insbesondere durch die (ev. auch stilistisch motivierte) doppelte Possessivkonstruktion (vergleichbar mit Beispiel (10), cf. auch “my home is my castle”) eine Interpretation im Rahmen des ICM „Territorialität“ mit der Subkategorie HEIMAT/KULTUR nahe. In Beispiel (15) kommt zudem wieder das kleinräumige Territorium der Schweiz – als Nation mit wenig Einwohnern – ins Spiel.

Umgekehrt wird für die hochdeutsche Sprache ein „Soll“ formuliert, indem die deutsche Sprache als Kulturraum dargestellt wird. Will man Teil dieses Kulturraums sein, muss man auch das Hochdeutsche als Heimat wahrnehmen können und wollen:

| (16) | Die deutsche Sprache ist viel mehr als Kommunikationsvehikel, ist Kultur und Kulturträgerin. Und wenn ich ein Teil dieser kulturellen Welt sein will, muss ich mich in dieser Sprache daheim fühlen können und wollen. |

Die Teilhabe am deutschen Kulturraum wird allerdings nicht nur als Soll, sondern auch als echte Chance formuliert, wie das folgende Beispiel veranschaulicht:

| (17) | Es trägt mich hinaus in die Welt, den Rhein runter bis aufs Meer |

In diesem Beispiel wird das Hochdeutsche als Möglichkeit zur sprachlichen, kulturellen und sozialen Öffnung anhand der generellen räumlichen Metapher („hinaus in die Welt“) und anhand der realen geografischen Gegebenheiten („den Rhein runter bis aufs Meer“) konzeptualisiert. Durch die Verbalisierung „in die Welt hinaus tragen“ ist zudem die Vehikel-Metapher aktiv, indem das Hochdeutsche als Objekt gesehen wird, das jemanden von A nach B tragen kann.

PersonifizierungIn den Anworten zu den offenen Fragen wurde das Schweizerdeutsche und das Hochdeutsche zudem personifiziert, indem den Sprachen menschliche Qualitäten zugesprochen werden; cf. die folgenden beiden Beispiele.

| (18) | aufgewachsen in Rheinfelden, bin ich dem Dialekt meiner Eltern (Raum Brugg-Aarau) treu geblieben. |

| (19) | auch wenn es [das Hochdeutsche, RS] mich mein leben lang begleitet hat, eine Fremdsprache ist, welche wir als neue Sprache dazulernen. |

In Beispiel (18) werden kleinräumig zwei Dialektgebiete der Schweiz gegenübergestellt und der Dialekt durch die Formulierung „dem Dialekt treu bleiben“ personifiziert. In Beispiel (19) wird Hochdeutsch als Fremdsprache bezeichnet, obwohl die beschriebenen Umstände eigentlich dagegen sprechen. Dies wird durch die Metapher der Personifizierung durch die Formulierung „mein Leben lang begleitet“ realisiert. Die beiden Phrasen „treu bleiben“ und „ein Leben lang begleiten“ weisen einen (nicht zwingend nur für menschliche Subjekte/Objekte) hohen Habitualisierungsgrad auf – dennoch wird angenommen, dass die Wahl der Verbalisierung im obigen Zusammenhang eine kulturell, weltanschaulich und individuell geprägte Wahrnehmung reflektiert (cf. die Ausführungen in Kapitel 3.1). Indem in (18) eine neutrale Aussage, dass man trotz Ortswechsel weiterhin seinen Ursprungsdialekt spricht, anhand der übertragenen Bedeutung „treu bleiben“ verstanden als „sich selber, sein innerstes Wesen, seinen Glauben, seine Grundsätze nicht verleugnen“ (Duden 2003) versprachlicht, wird offenbart, dass man sich dem Dialekt gegenüber loyal verhält (wie man dies z. B. seinen Eltern gegenüber tun würde) und dass Dialekt etwas ist, was erhaltenswert und identitätsstiftend ist (cf. dazu auch Beispiel (24) in Kapitel 4.2). In Beispiel (19) kann „begleiten“ nur in übertragener Bedeutung mit Nicht-Menschlichem kombiniert werden (Duden 2003). Die Bedeutung „mit etwas einhergehen, gemeinsam auftreten“ wie etwa in „die Krankheit wird von hohem Fieber begleitet“ oder „wachsender Erfolg begleitete ihre Unternehmungen“, die nur für den gehobenen Gebrauch dokumentiert ist, ist zwar mit Nicht-Menschlichem lexikalisiert (cf. Duden 2003); dieser Bedeutungsaspekt scheidet für obiges Beispiel allerdings aus. Die metaphorische Verbalisierung deutet also auch in diesem Beispiel darauf hin, dass Sprache – in diesem Falle Hochdeutsch resp. dessen Gebrauch – nicht einfach neutral als Fähigkeit oder Kommunikationsmittel in konstanter Routine o. ä. beschrieben wird, sondern einen personifizierenden Charakter annehmen kann. Die Verbalisierung lehnt sich durch die Formulierung „ein Leben lang“ zudem an der Metapher LIVE IS A JOURNEY (Lakoff/Johnson 1980) an.

Die vorliegenden Beispiele zeigen auf, dass konzeptuelle Metaphern in der Laienmetasprache frequent verwendet werden, um die Deutschschweizer Sprachsituation zu konzeptualisieren. Untersucht wurden hierfür in erster Linie raumstrukturierende Metaphern, wie TERRITORIUM und die Subkategorie HEIMAT/KULTUR. Die Daten belegen, dass die Befragten Sprache, hier Schweizerdeutsch, mit nationaler Identität (nationaler Raum und Staatszugehörigkeit) gleichsetzen und den Gegensatz zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch, aber auch zwischen SchweizerInnen und Deutschen durch die orientierenden Metaphern INNEN-AUSSEN und NAH-FERN verdeutlichen. Durch Formulierungen wie „ich“, „wir“, „die anderen“ werden zudem Identitäten und Alteritäten konstruiert, die eine (mentale) Grenze zwischen Schweizern und Deutschen manifestieren. Schweizerdeutsch wird zudem als konstituierendes Moment für Heimat und Kulturraum undvice versa herausgestellt, indem innerhalb des ICM „Territorialität“ Sprache, Territorium, Heimat und Kultur in metaphorische und metonymische Beziehungen gebracht werden. Interessanterweise wird mit denselben territorialen, nationalen und kulturellen Metaphern auch ein gesamtdeutscher Raum konzeptualisiert und damit Hochdeutsch als Teil der schweizerischen und gesamtdeutschen Sprach- und Kulturrealität akzeptiert und legitimiert.

Im Folgenden werden Ausschnitte aus einem der Interviews diskutiert, bei denen ebenfalls ersichtlich wird, wie frequent Raummetaphern eingesetzt werden, um das Verhältnis und den Gebrauch von Schweizerdeutsch und Hochdeutsch zu thematisieren. Es handelt sich dabei um ein Interview mit folgenden soziolinguistischen Parametern: Mann, Alterskategorie 60-80, tertiäre Bildung, Beruf: Psychiater (Interview B2, durchgeführt am 15. 06. 13, Dauer: 29’34’’).

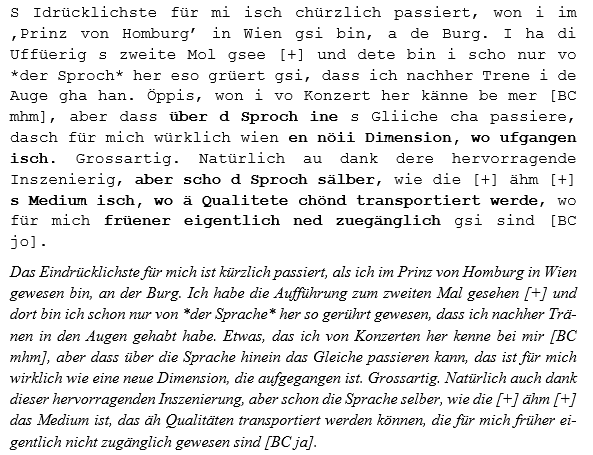

Nach seiner Sprachbiografie befragt, antwortet der Interviewte nach einer narrativen Sequenz zum Thema Sprache in seiner Kindheit mit einer Anekdote aus der jüngsten Vergangenheit, die sein eigenes Verhältnis zum Hochdeutschen illustrieren soll. Er erzählt von einer Aufführung am Burgtheater in Wien und seinen starken durch die Sprache ausgelösten Empfindungen, cf. das folgende Datensegment:13

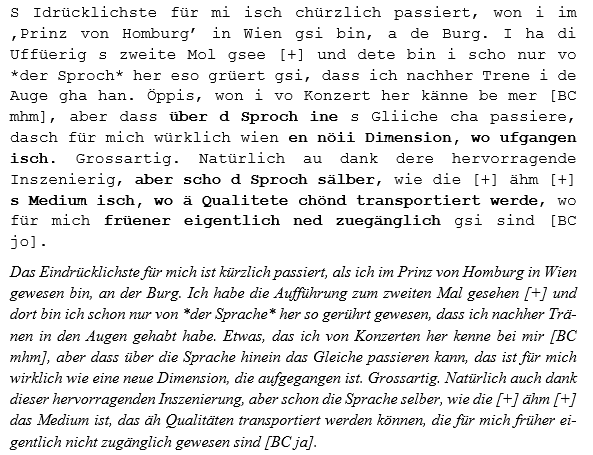

Neben der Metapher der PERSONIFIZIERUNG („die Sprache selbst“) und der Conduit-Metapher14 („Sprache ist das Medium, das Qualitäten transportiert“) werden die Behälter-Metapher in Form des Blickfelds (“visual field”) und Sprache als Territorium in Form der Grenze (resp. deren Öffnung) durch die Formulierungen „über die Sprache hinein“, „eine neue Dimension, die aufgeht“ und „früher eigentlich nicht zugänglich“ eingesetzt. Obwohl der Interviewte mit diesen Ausführungen ein Nähe-Verhältnis zum Hochdeutschen aufzubauen scheint, gibt er im späteren Verlauf des Interviews zu Protokoll, dass er Hochdeutsch als Fremdsprache wahrnimmt:

Er relativiert seine Aussage, indem er deren Gültigkeit konzeptuell räumlich einschränkt („in meinem subjektiven Erlebnis“)15 und er begründet die Klassifikation als Fremdsprache mit dem Umstand, dass er von einer Varietät in die andere übersetzt. Die Übersetzungtätigkeit beschreibt er anhand des räumlichen Zustandes „im Übersetzen drin“.

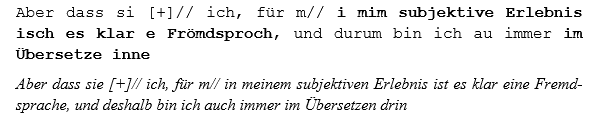

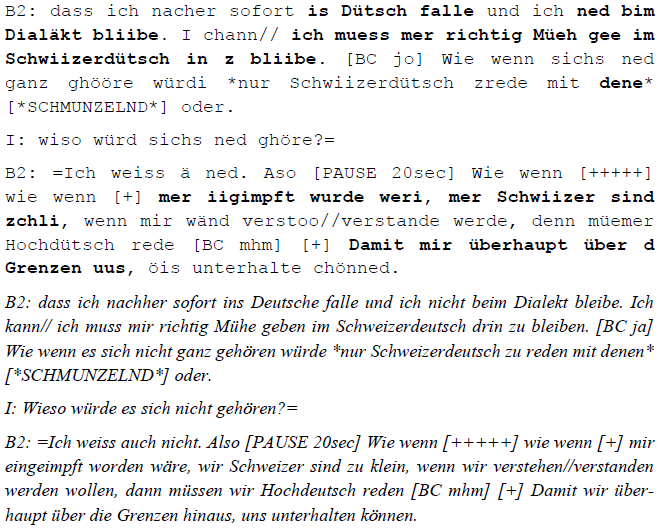

Etwas später im Interview nimmt der Interviewte den Topos „Übersetzen“ resp. „Sprachwechsel“ noch einmal auf und schildert sein Verhalten im Gespräch mit Nicht-Schweizerdeutsch-Sprechenden:

In diesem Datensegment beschreibt der Interviewte allerdings, dass er die Varietät automatisch wechselt und sich Mühe geben muss, weiterhin Schweizerdeutsch zu sprechen, obwohl sein Gegenüber Schweizerdeutsch versteht. Er verwendet dazu die Behälter-Metapher mit den Formulierungen „ins Deutsche fallen“ und „beim Dialekt resp. Schweizerdeutschen bleiben“. Als Begründung äussert er seine moralischen Bedenken („es würde sich nicht ganz gehören“) und konstituiert gleichzeitig mit der Verbalisierung „mit dene“ eine Alterität, wobei er nicht auf Deutsche in der Schweiz, sondern auf fremdsprachige Personen mit Migrationshintergrund referiert.

Auf die Nachfrage, warum es sich nicht gehören würde, antwortet er nach einigem Nachdenken16 mit der Impf-Metapher („wie wenn mir eingeimpft worden wäre“), die ihren Ursprung in der Medizin resp. der Botanik hat und darauf fokussiert, dass ein Fremdkörper (häufig ohne Einwilligung) „aufgepfropft“ oder eben „eingeimpft“ wird. Dass der Verursacher dabei nicht genannt wird, deutet darauf hin, dass dieser Prozess mehr oder weniger unbewusst stattfindet und Teil der kollektiven kulturellen (schweizerischen) Sprachsozialisierung darstellt. Das Konzept, das eingeimpft wird, beschreibt der Interviewte mit dem Modell des Territoriums verbunden mit der Übertragung der räumlich-geografisch geringen Ausdehnung der Schweiz auf die Gruppe der SprecherInnen oder auch auf die Bedeutung der Gesellschaft („Schweizer sind zu klein“). Indem er dabei von „wir Schweizer“ spricht, erhält die Aussage ausserdem ein identitätsstiftendes Moment. Die Relevanz dieser Einimpfung begründet er wiederum mit einer räumlich-geografischen Abgrenzung resp. deren Öffnung („über die Grenzen hinaus“).

In einer Sequenz zu sprachpolitischen Belangen wird der Interviewte gefragt, was seiner Meinung nach die Gründe für oder gegen Hochdeutsch im Kindergarten seien. Während der Interviewte deutlich macht, dass er bei einer Abstimmung zu diesem Thema gegen Hochdeutsch im Kindergarten stimmen würde, bringt er für beide Meinungen Gründe vor:

Der Interviewte beginnt seine Ausführungen mit einem Argument für Hochdeutsch im Kindergarten. Dies wird veranschaulicht mit einem Raumbild, das die Schweiz als Garten darstellt, über dessen Gartenzaun man früh hinausschauen sollte – damit bedient er sich einer Redewendung, die davon zeugt, dass man (welt)offen und nicht abschottend sein möchte. Direkt im Anschluss bringt er jedoch seine eigentliche Haltung zum Ausdruck, indem er sich vom Pro-Hochdeutsch-Ansatz distanziert („was ich selber aber schlecht finde“) und sich dafür ausspricht, dass zuerst Schweizerdeutsch und erst im Anschluss Hochdeutsch gelernt werden sollte. Nach einer einleitenden rechtfertigenden Floskel („aus der alten konservativen Haltung heraus“) wird ein Raumbild konstruiert, das sich neben einer zeitlichen Verortung („zuerst – nachher“)17 vor allem räumlicher Metaphern bedient, die den Gegensatz von innen-aussen und Nah-Fern resp. Territorium und Heimat durch die Formulierungen „was eigentlich da ist“, „verankert“, „beheimatet“, „aus der Beheimatung heraus“ vs. „in die Fremde gehen“, „das Spektrum erweitern gehen“ deutlich machen.

Um die Frage abschliessend zu beantworten, wird im Anschluss die Position der „Früh-Deutsch“-Befürworter eingenommen:

Für die Veranschaulichung dieser Position wird der Gegensatz Innen-Aussen durch die Bezeichnungen „Lokalkolorit“ und „Kosmopolit“ konstruiert und resümiert, dass das frühe Hochdeutsch-Lernen eine frühe (angstfreie) Öffnung nach aussen ermöglicht.

Die Datensegmente veranschaulichen die gängige Praxis, konzeptuelle Metaphern zur Beschreibung von Sprachsituationen heranzuziehen. Der Interviewte benutzt überdurchschnittlich frequent Raummetaphern wie TERRITORIUM und HEIMAT. Die Beispiele machen deutlich, dass die Wahrnehmung der Sprachsituation im Wesentlichen räumlich-konzeptuell organisiert wird und damit Sprachräume, -grenzen und -übergänge konstruiert werden.

Nachdem die Relevanz von Raumkonzeptionen in der Laienmetasprache anhand von Beispielen aus den offenen Fragen und verschiedenen Datensegmenten demonstriert wurde, werden zum Schluss Beispiele diskutiert, die das Verhältnis von Sprache und SprecherInnen resp. die Strategien der Indexikalisierung und Ikonisierung aufzeigen.

Wie in Kapitel 3.2 dargelegt, sind Spracheinstellungen kaum von Einstellungen zu deren Sprecherinnen und Sprechern zu trennen (Garrett/Coupland/Williams 2003, Irvine/Gal 2000). Im Paradigma der direkten oder diskursiven Spracheinstellungsforschung ist diese Trennung denn auch nicht mehr angezeigt, vielmehr wird die Verknüpfung von Sprecher- und Spracheinstellungen genuin untersucht. Es wird davon ausgegangen, dass Sprachen indexikalisch auf ihre SprecherInnen verweisen (Sprache wird als Epiphänomen behandelt) und zudem ikonisch als Abbild der Sprecher(gemeinschaft) fungieren. Darüber hinaus können Sprachen für Sprechergemeinschaften auch konstitutiv sein.

Gerade in der Schweiz, in der eine starke laikale Alltagspraxis besteht, einerseits über die Deutschschweizer Sprachsituation mit Schweizerdeutsch und Hochdeutsch und andererseits über das Verhältnis zu den Deutschen zu sprechen, wird die Strategie der Indexikalisierung und der Ikonisierung häufig eingesetzt. Im Folgenden wird diese Praxis anhand einiger Datenbeispiele aufgezeigt.

In den Antworten zu den Kommentarfragen des Fragebogens wird diese Strategie nicht nur praktiziert, sondern es werden häufig auch Metakommentare zu dieser Praxis abgegeben, indem konstatiert wird, dass Sprache und SprecherInnen kaum voneinander getrennt werden können. Die folgenden Zitate sollen dies exemplarisch veranschaulichen:

| (20) | Ich bin mir beim Verhältnis deutsch/schweizerdeutsch überhaupt nicht sicher, ob es tatsächlich um die Sprachen geht, und nicht viel mehr um ihre Sprecher. Es ist ja auch nicht leicht, die Sprache unabhängig von den Sprechern zu reflektieren. |

| (21) | Ich finde so pauschale Angaben immer schwierig, weil ich finde, dass die Sprache immer auch ein Teil des Menschen ist, der sie spricht. Wenn ich diesen Menschen nicht mag, mag ich auch seine Sprache nicht und umgekehrt. |

In den Beispielen (20) und (21) wird Sprache als Epiphänomen beschrieben, indem darauf verwiesen wird, dass Sprache nicht unabhängig von den SprecherInnen gedacht werden kann resp. immer Teil der SprecherInnen ist. Im letzteren Beispiel findet zur Indexikalisierung zudem eine Ikonisierung statt. Das Verhältnis von Sprache und SprecherInnen wird reziprok beschrieben („Wenn ich diesen Menschen nicht mag, mag ich auch seine Sprache nicht und umgekehrt“) – die Eigenschaften des Sprechers werden auf die Sprache projiziert (Ikonisierung), die Eigenschaften der Sprache verweisen auf den Sprecher (Indexikalisierung). Die Aussagen im folgenden Beispiel (22) können grundsätzlich als zwei unabhängige Urteile interpretiert werden, naheliegender ist allerdings auch in diesem Beispiel eine reziproke Deutung der beiden Aussagen als Indexikalisierung und Ikonisierung (hier der bundesdeutschen Sprache):

| (22) | Weil ich weder die Deutsche Sprache noch den deutschen Menschen mag. |

Die Verquickung von Indexikalisierung und Ikonisierung kommt generell häufig vor. Das folgende Beispiel zeigt auf, dass verschiedene (Fremd)Sprachen mit unterschiedlichen Gefühlen gegenüber den SprecherInnen (und des jeweiligen Landes) einhergehen. Sprache wirkt damit indexikalisch (sie verweist auf den Charakter der SprecherInnen) und ikonisch (sie bildet den Charakter der SprecherInnen ab):

| (23) | Wenn ich Französisch, Englisch, Spanisch oder Vallader spreche oder lese, glaube ich, etwas vom Geiste, der Seele, dem Charakter und der Kultur des entsprechenden Landes und dessen Menschen zu spüren. |

Im folgenden Beispiel kommt das Bedauern zum Ausdruck, dass die Enkelkinder nicht denselben Dialekt sprechen wie die Informantin:

| (24) | ich bedaure, dass vier fünftel meiner enkelkinder züritüütsch reden, ein fünftel hochdeutsch - und nicht meinen dialekt.[...] |

Eine gemeinsame Sprache wird damit als identitätsstiftend wahrgenommen, unterschiedliche Sprachen (resp. Dialekte) hingegen befördern die Wahrnehmung oder Konstruktion einer Fremdheit. Diese Alterität wird an der Sprache festgemacht – Sprache wird als Abbild der SprecherInnen konzeptualisiert.

Das letzte Beispiel aus dieser Reihe soll den Zusammenhang zwischen deutscher Sprache und deutschen SprecherInnen noch einmal veranschaulichen:

| (25) | Spannend für mich persönlich ist der „Deutschen-Hass“ in Zürich (der meines Erachtens viel mit der Sprache und Gebaren zusammenhängt, also Mentalitätsunterschied) |

Das Fremdbild der Deutschen und die damit einhergehende negative Wahrnehmung werden wie in Beispiel (24) an der Sprache festgemacht. Allerdings wird gleichzeitig eine Verbindung zum „Gebaren“ hergestellt, wodurch Sprache wiederum als Epiphänomen gehandelt werden kann – sie verweist indexikalisch auf das Verhalten der deutschen SprecherInnen. In der „Konklusion“ („also Mentalitätsunterschied“) wird der Unterschied zwischen Deutschen und Schweizern als Unterschied in den Denk- und Verhaltensmustern zusammengefasst.

Die vorliegenden Beispiele zeigen, dass Indexikalisierungen und Ikonisierungen in der Laienmetasprache durchaus vorkommen. Sie nehmen einen wichtigen Stellenwert in der Konzeptualisierung von Sprachsituationen (hier der Deutschschweiz) ein und unterstützen die Konstruktion von Identitäten und Alteritäten. Allerdings ist das Auffinden dieser Versprachlichungsstrategie im Datenkorpus und deren Analyse nicht trivial. Die folgenden Interviewpassagen soll die Praxis der Verquickung von Sprache und SprecherInnen deshalb detaillierter darstellen.

Die folgenden Interview-Ausschnitte demonstrieren die gängige Praxis, Indexikalisierungen und Ikonisierungen einzusetzen, wenn es um die Beschreibung der Deutschschweizer Sprachsituation geht. Der Interviewte verwendet diese Strategien überaus frequent. Es handelt sich dabei um ein Interview mit folgenden soziolinguistischen Parametern: Mann, Alterskategorie 60-80, primäre Bildung, Beruf: Kältetechniker (Interview B4, durchgeführt am 21. 06. 13, Dauer: 32’47’’).

Auf die Frage „Finden Sie Hochdeutsch eine schöne Sprache?“ antwortet der Interviewte mit einem Mix aus Zuschreibungen zur Sprache und Zuschreibungen zu den SprecherInnen.

Der Interviewte beginnt seine Antwort mit einer einleitenden Floskel mit einer tendenziell positiven Evaluation („ja-a“), die allerdings stark relativiert wird, indem er darauf hinweist, dass man keine andere Wahl hat („wenn man nichts anderes kennt“). Die eigentliche Antwort beginnt ebenfalls mit einer Relativierung resp. räumlichen Differenzierung durch den Hinweis, dass die Region („woher aus dem Deutschen man kommt“) für seine Beurteilung ausschlaggebend ist. Dies erstaunt wenig, da es um eine ästhetische Beurteilung geht, die selten für alle Varietäten einer Sprache gleich ausfällt. Interessant ist hingegen, dass diese Aussage nahtlos durch eine Aussage über die jeweiligen SprecherInnen resp. das Verhältnis des Interviewten zu ihnen fortgesetzt wird („die Bayern mag ich lieber als die Norddeutschen“).

Im nächsten Satz wird durch die Formulierung „ischs“ („ist es“) deutlich, dass der Interviewte nun wieder die Sprache (die beiden Varietäten Bayrisch und Norddeutsch) und nicht die SprecherInnen beurteilt. Dabei greift er allerdings ausnahmslos zur Strategie der Ikonisierung, indem er personifizierende Ausdrücke zur Beschreibung der beiden Varietäten wählt („freundlicher“, „wohlwollend“, „für unser Gemüt besser“ für Bayrisch vs. „fordernd“, „ich-bezogen“, „beherrschend“ für Norddeutsch). Der Anschluss „in meinen Augen gesehen ist es ein bisschen“ lässt vermuten, dass eine konkretisierende Sprachbeschreibung folgt. Der Satz wird allerdings abgebrochen und durch eine eingeschobene Anekdote fortgesetzt, in der der Interviewte seine vorherige Beschreibung untermalt. Indem das Fordernde des Norddeutsch-Sprechers veranschaulicht wird („Sie müssen“), kommt es zu einem erneuten Beurteilungswechsel, diesmal von der Sprachbeurteilung zu einer expliziten Sprecherbeurteilung, die in den vorigen Sprachbeschreibungen schon implizit war. Zudem macht der Interviewte deutlich, dass er nicht gewillt ist, sich dem Diktat des Gesprächspartners zu beugen („Ich muss überhaupt nichts“).

In seinen Äusserungen wird zwar immer wieder die subjektive Sichtweise der Aussagen betont – direkt („ich mag“, „in meinen Augen gesehen“) und durch Abtönungen („sagen wir“, „wie soll ich sagen“, „irgendwie so ein bisschen“) – andererseits werden Identitäten und Alteritäten konstruiert („für unsere Begriffe“, „für unser Gefühl“, und im direkten Gegensatz „wir Deutschen sind so“ vs. „wir sind auch Schweizer und sind aber ein bisschen anders“). Obwohl der Interviewte seine Antwort mit einer Anekdote veranschaulicht, soll diese nicht Einzigkeitscharakter haben, sondern ein allgemeines Verhalten beschreiben. Dies wird deutlich durch die Formulierungen „öppe“ („manchmal“, „oft“), „alwig“ („immer“), „ame“ („jeweils“).

Der Interviewte schliesst nach dieser anekdotischen Ausführung noch einmal an seine vorher getätigte Beschreibung an:

Der Interviewte beginnt mit einer Wiederholung („und das finde ich, das das das Deutsche im Norden ist so richtig so herausfordernd“) und ergänzt seine Ausführung durch ein betontes „unangenehm“. Die anschliessende Aussage soll einerseits als Erläuterung dienen, andererseits findet dabei wiederum ein Beurteilungswechsel statt, indem eine Zuschreibung nicht zur Sprache, sondern zu deren SprecherInnen gemacht wird („wenn sie sich einfach so geben, wie sie sind“). Die Zuschreibung selbst wird als Raummetapher realisiert und durch “code switching” markiert, indem der Ausdruck „von oben herab“ nicht ins Schweizerdeutsche übersetzt wird. Dadurch wird die Distanz inhaltlich und sprachlich manifestiert. Durch die abschliessende Bemerkung wird noch einmal die Differenz zwischen Bayrisch und Norddeutsch betont („das hörst du eigentlich bei den Bayern nicht“, „Unterschied schon stark“) um den Bogen zur eigenen Sprachbeurteilung zu begründen („und darum gefällt mir auch das Bayrische besser“).18

Auf die Frage, wie er den Unterschied zwischen Dialekt und Hochdeutsch beschreiben würde, gibt der Interviewte folgende Antwort:

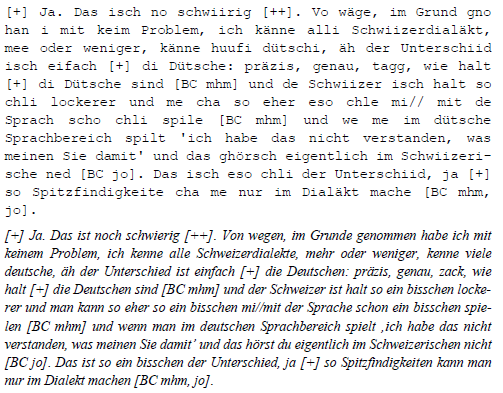

Der Interviewte räumt als Erstes ein, dass es schwierig sei, um im selben Atemzug seine Souveränität im Umgang mit den verschiedenen Varietäten („im Grunde genommen, habe ich mit keinem Problem“) und sein Wissen über die Sprachsituation herauszustellen („ich kenne alle Schweizerdialekte“, „viele deutsche“). Der Ausdruck „viele deutsche“ ist dabei ambig zwischen einer elliptischen adjektivischen Lesart („viele deutsche [Dialekte]“) und einer nominalisierten Lesart („viele Deutsche“). Dies wirkt sich eventuell begünstigend auf den Wechsel von Sprach- zu Sprecherbeurteilung aus, die in dieser Sequenz stattfindet. Der Interviewte gibt zuerst zu Protokoll (im Widerspruch zur einleitenden Sequenz „Das ist noch schwierig“), dass der Unterschied einfach sei, um dann den Unterschied zwischen Deutschen und Schweizern zu konstituieren („die Deutschen: präzis, genau, zack [...]“ vs. „der Schweizer ist halt so ein bisschen lockerer“). Dass er damit eine generalisierende Aussage tätigen will, wird deutlich durch die Formulierung „wie halt die Deutschen sind“ und die generische Äusserung „der Schweizer“.

Obwohl die folgende Aussage „man kann eher mit der Sprache spielen“ suggeriert, dass eine Beschreibung der Sprache vorliegt, wird im Anschluss deutlich, dass es sich um eine Sprecherzuschreibung handelt, indem den SprecherInnen im deutschen Sprachbereich die Fähigkeit, mit Sprache zu spielen, abgesprochen wird. Die Aussage wird durch eine direkte Rede – ähnlich der Anekdote im ersten Datensegment aus diesem Interview – realisiert („ich habe das nicht verstanden, was meinen Sie damit“). Im Schlusssatz der Anwort, in dem darauf hingewiesen wird, dass Spitzfindigkeiten nur im Dialekt gemacht werden können, scheint ein letzter Wechsel zur Sprachbeurteilung stattzufinden. Dies wird begünstigt, da die gängige Auffassung, dass es für gewisse Aussagen zwar passende Dialektwörter, aber keine Entsprechungen im Hochdeutschen gibt, anklingt.

Durch die besprochenen Datensegmente wird ersichtlich, dass Indexikalisierungen und Ikonisierungen eine gängige Praxis darstellen, um die Sprachsituation in der Deutschschweiz zu konzeptualisieren. Der Interviewte verwendet diese Strategie überdurchschnittlich häufig und macht damit sein Ringen um eine adäquate Sprachbeschreibung sichtbar. Indem er auf Fragen, die die Sprachsituation betreffen, zahlreiche Beurteilungswechsel zwischen Sprache und SprecherInnen vornimmt, macht er deutlich, wie stark Sprach- und Sprechereinstellungen zusammenhängen – Sprache verweist indexikalisch auf ihre SprecherInnen und bildet diese ikonisch ab. Dadurch werden Identitäten und Alteritäten konstruiert und Sprechergemeinschaften konstituiert.

In Spracheinstellungsäusserungen verbalisieren Laien ihre Wahrnehmung und Beurteilung der Sprachsituation. Dabei lassen ihre Aussagen Rückschlüsse zu auf die zugrundeliegenden mentalen Konzepte, mit denen Laien (und Experten) operieren. Im vorliegenden Beitrag wurde aufgezeigt, dass konzeptuelle Metaphern und Metonymien frequent eingesetzt werden, um die sprachliche und soziale Realität zu organisieren und verstehbar zu machen. Besonders prominent kommen dabei Metaphern und Metonymien zum Einsatz, die Räume, Grenzen und Übergänge konzeptualisieren. Die Sprachsituation wird anhand von orientierenden und ontologischen Metaphern, wie INNEN/AUSSEN, NAH/FERN und CONTAINER (TERRITORIUM inkl. der Subkategorie HEIMAT/KULTUR) strukturiert.

Der Prozess der Indexikalisierung (Sprache verweist indexikalisch auf die SprecherInnen und wird damit als Epiphänomen gehandelt) und Ikonisierung (Sprache bildet die SprecherInnen ikonisch ab), der in der Laienmetasprache ebenfalls frequent stattfindet, macht deutlich, wie eng und unauflöslich Einstellungen zur Sprache mit den Einstellungen zu den SprecherInnen verbunden sind. Durch diese Strategien wird zudem der Weg geebnet für die Konstruktion von Identitäten und Alteritäten und die Konstituierung von Sprechergemeinschaften.

Anhand einer Studie zu Spracheinstellungen zu Schweizerdeutsch und Hochdeutsch habe ich exemplarisch Daten aus Fragebogen und Interviews analysiert, die diese Konzeptionen und Prozesse veranschaulichen. Ich hoffe gezeigt zu haben, dass – ungeachtet der Qualität von Einstellungen – mit der kognitiven Metaphernanalyse ein Instrumentarium zur Verfügung steht, das es erlaubt, die kognitiv-räumliche Lebenswelt von Laien zu erfassen und die vielfältigen Mechanismen, die bei der Strukturierung und Organisation dieser sprachlichen und sozialen Realität ablaufen, verständlich zu machen.

Ammon, Ulrich (1991): „Die Plurizentrizität der deutschen Sprache“. In: Ekmann, Bjørn/Hauser, Hubert/Porsch, Peter (eds.): Deutsch – eine Sprache? Wie viele Kulturen? Kopenhagen/München, Fink: 14–34.

Anders, Christina Ada//Hundt, Markus/Lasch, Alexander (eds.) (2010): “Perceptual dialectology”. Neue Wege der Dialektologie. Tagungsband mit Beiträgen der Internationalen Fachtagung zur Wahrnehmungsdialektologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (22.–24. Mai 2008). Berlin/New York: de Gruyter. (= Linguistik – Impulse & Tendenzen 38).

Assmann, Jan (2007): Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. 6. Auflage. München: Beck.

Auer, Peter (2004): „Sprache, Grenze, Raum“. Zeitschrift für Sprachwissenschaft 23: 149–179.

Baldauf, Christa (1997): Metapher und Kognition. Grundlagen einer neuen Theorie der Alltagsmetapher. Frankfurt a. M.: Lang. (= Sprache in der Gesellschaft 24).

Bastian, Andrea (1995): Der Heimat-Begriff. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung in verschiedenen Funktionsbereichen der deutschen Sprache. Tübingen: Niemeyer. (= Reihe Germanistische Linguistik 159).

Berthele, Raphael (2002): “Attitudes and mental models of language. On the cognitive foundation of sociolinguistic practice”. In: Akselberg, Gunnstein (ed.): Målbryting. Scrifter frå prosjektet Talemålsendring i Noreg. Nr. 6: Språkleg identitet og haldning. Bergen, Nordisk institutt, Universitetet i Bergen: 25–66.

Berthele, Raphael (2004): „Vor lauter Linguisten die Sprache nicht mehr sehen – Diglossie und Ideologie in der deutschsprachigen Schweiz“. In: Christen, Helen (ed.): Dialekt, Regiolekt und Standardsprache im sozialen und zeitlichen Raum. Beiträge zum 1. Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen, Marburg/Lahn, 5.-8. März 2003. Wien, Praesens: 111–136.

Berthele, Raphael (2010): „Der Laienblick auf sprachliche Varietäten: Metalinguistische Vorstellungswelten der Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer“. In: Anders, Christina Ada/Hundt, Markus/Lasch, Alexander (eds.) (2010): “Perceptual dialectology”. Neue Wege der Dialektologie. Tagungsband mit Beiträgen der Internationalen Fachtagung zur Wahrnehmungsdialektologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (22.–24. Mai 2008). Berlin/New York, de Gruyter: 245–267. (= Linguistik – Impulse & Tendenzen 38).

Black, Max (1954): “Metaphor”. Proceedings of the Aristotelian Society 55: 273–294.

Burger, Harald et al. (1998): Richtlinien zur Transkription von Texten. Zürich: Deutsches Seminar Universität Zürich.

Clyne, Michael (1995): The German language in a changing Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Cuonz, Christina (2014): Sprachliche Werturteile von Laien. Eine sozio-kognitive Analyse. Tübingen: Francke.

Cuonz, Christina/Studler, Rebekka (eds.) (2014): Sprechen über Sprache. Perspektiven und neue Methoden der Spracheinstellungsforschung. Tübingen: Stauffenburg.

Drewer, Petra (2003): Die kognitive Metapher als Werkzeug des Denkens. Zur Rolle der Analogie bei der Gewinnung und Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Tübingen: Narr.

Ferguson, Charles E. (1959): “Diglossia”. Word 15: 325–340.

Gardner, Robert C./Lambert, Wallace E. (1972): Attitudes and motivation in second-language learning. Newbury House Publishers: Rowley.

Garrett, Peter/Coupland, Nikolas/Williams, Angie (2003): Investigating language attitudes. Cardiff: UWP.

Geeraerts, Dirk (2003): “Cultural models of linguistic standardization”. In: Dirven, René/Frank, Roslyn/Pütz, Martin (eds.): Cognitive models in language and thought, Ideology, metaphors and meanings. Berlin/New York, Mouton de Gruyter: 25–68.

Duden (2003): Deutsches Universalwörterbuch. 5., überarbeitete Auflage. Mannheim etc.: Dudenredaktion.

Häcki Buhofer, Annelies/Burger, Harald (1998): Wie Deutschschweizer Kinder Hochdeutsch lernen. Stuttgart: Steiner.

Haslinger, Peter/Holz, Klaus (2000): „Selbstbild und Territorium. Dimensionen von Identität und Alterität“. In: Haslinger, Peter (ed.): Regionale und nationale Identitäten. Wechselwirkungen und Spannungsfelder im Zeitalter moderner Staatlichkeit. Würzburg, Ergon: 15–37. (= Identitäten und Alteritäten 5).

Hundt, Markus (2009): „Perceptual dialectology und ihre Anwendungsmöglichkeiten im deutschen Sprachraum“. In: Henn-Memmesheimer, Beate/Franz, Joachim (eds.): Die Ordnung des Standard und die Differenzierung der Diskurse. Frankfurt a. M., Lang: 465–478.

Hyrkstedt, Irene/Kalaja, Paula (1998): “Attitudes toward English and its functions in Finland. A discourse-analytic study”. World Englishes 17: 345–357.

Irvine, Judith/Gal, Susan (2000): “Language ideology and linguistic differenciation”. In: Kroskrity, Paul V. (ed.): Regimes of Language. Santa Fe, SAR Press: 35–83.

Jäkel, Olaf (1997): Metaphern in abstrakten Diskurs-Domänen. Eine kognitiv-linguistische Untersuchung andhand der Bereiche Geistestätigkeit, Wirtschaft und Wissenschaft.Frankfurt a. M.: Lang.

Lakoff, George (1987): Women, fire, and dangerous things. What categories reveal about the mind. Chicago/London: University of Chicago Press.

Lakoff, George (1993): “The contemporary theory of metaphor”. In: Ortony, Andrew (ed.): Metaphor and Thought. Cambridge, Cambridge University Press: 202–251.

Lakoff, George/Johnson, Mark (1980): Metaphors we live by. Chicago/London: University of Chicago Press.

Lambert, Wallace et al. (1960): “Evaluational reactions to spoken languages”. Journal of Abnormal and Social Psychology 60: 44–51.

Langenhove van, Luk/Harré, Rom (1999): “Introducing positioning theory”. In: Harré, Rom/van Langenhove, Luk (eds.): Positioning theory. Oxford, Blackwell: 14–31.

Lee, Richard R. (1971): “Dialect perception. A critical review and re-evaluation”. Quarterly Journal of Speech 57: 410–417.

Liebert, Wolf-Andreas (1992): Metaphernbereiche der deutschen Alltagssprache. Kognitive Linguistik und die Perspektiven einer Kognitiven Lexikographie. Frankfurt a. M.: Lang.

Liebscher, Grit/Dailey-O’Cain, Jennifer (2009): “Language attitudes in interaction”. Journal of Sociolinguistics 13: 195–222.

Liebscher, Grit/Dailey-O’Cain, Jennifer (2014): „Die Rolle von Wissen und Positionierung bei Spracheinstellungen im diskursiven Kontext“. In: Cuonz, Christina/Studler, Rebekka (eds.) (2014): Sprechen über Sprache. Perspektiven und neue Methoden der Spracheinstellungsforschung. Tübingen, Stauffenburg: 107–121.

Löffler, Heinrich (1986): „Sind Soziolekte neue Dialekte? Zum Aufgabenfeld einer nachsoziolinguistischen Dialektologie“. In: Schöne, Albrecht (ed.): Kontroversen, alte und neue: Akten des VII. Internationalen Germanisten-Kongresses. Göttingen 1985. Tübingen, Niemeyer: 232–239.

Neuland, Eva (1993): „Sprachgefühl, Spracheinstellungen, Sprachbewußtsein. Zur Relevanz ‚subjektiver Faktoren‘ für Sprachvariation und Sprachwandel“. In: Mattheier, Klaus et al. (eds.): Vielfalt des Deutschen: Festschrift für Werner Besch. Frankfurt a. M., Lang: 723–748.

Niedzielski, Nancy A./Preston, Dennis R. (2000): Folk linguistics. Berlin/New York: de Gruyter.

Niedzielski, Nancy A./Preston, Dennis R. (2009): “Folk linguistics”. In: Coupland, Nikolas/Jaworski, Adam (eds.): The new sociolinguistics reader. New York, Palgrave Macmillan: 356–373.

Reddy, Michael (1979): “The conduit metaphor”. In: Ortony, Andrew (ed.): Metaphor and Thought. Cambridge, Cambridge University Press: 284–324.

Richards, Ivor A. (1936/1965): The philosophy of rhetoric. New York: Oxford University Press.

Riehl, Claudia Maria (2000): „Spracheinstellungen und Stereotype im Lichte diskursiver Praxis“. In: Deminger, Szilvia et al. (eds.): Einstellungsforschung in der Soziolinguistik und Nachbardisziplinen. Frankfurt a. M., Lang: 141–160.

Ris, Roland (1990): „Diglossie und Bilingualismus in der deutschen Schweiz. Verirrung oder Chance?“. In: Vouga, Jean-Pierre (eds.): La Suisse face à ses langues – Die Schweiz im Spiegel ihrer Sprachen . Aarau, Sauerländer: 40–49.

Rubba, Jo (1996): “Alternative grounds in the interpretation of deictic expressions”. In: Fauconnier, Gilles/Sweetser, Eve (eds.): Spaces, worlds, and grammar. Chicago/London: University of Chicago Press: 227–261.

Scharloth, Joachim (2005): „Zwischen Fremdsprache und nationaler Varietät. Untersuchungen zum Plurizentrizitätsbewusstsein der Deutschschweizer“. In: Muhr, Rudolf (ed.): Standardvariationen und Sprachideologien in verschiedenen Sprachkulturen der Welt/Standard variations and language ideologies in different language cultures around the world. Frankfurt a. M., Lang: 21–44.

Schmidlin, Regula (2011): Die Vielfalt des Deutschen: Standard und Variation. Gebrauch, Einschätzung und Kodifizierung einer plurizentrischen Sprache. Berlin/New York: de Gruyter.

Schwarz-Friesel, Monika (2015): „Metaphern und ihr persuasives Inferenzpotenzial“. In: Spieß, Constanze/Köpcke, Klaus-Michael (eds.): Metapher und Metonymie. Theoretische, methodische und empirische Zugänge. Berlin/Boston, de Gruyter: 143–160.

Sieber, Peter/Sitta, Horst (1986): Mundart und Standardsprache als Problem der Schule. Aarau: Sauerländer.

Spieß, Constanze/Köpcke, Klaus-Michael (2015): „Metonymie und Metapher. Theoretische, methodische und empirische Zugänge“. In: Spieß, Constanze/Köpcke, Klaus-Michael (eds.): Metapher und Metonymie. Theoretische, methodische und empirische Zugänge. Berlin/Boston, de Gruyter: 1–21.

Studler, Rebekka (2014): „‚Einige Antworten habe ich contre coeur so angekreuzt‘. Zur Relevanz offener Fragen in Fragebogenstudien zu Spracheinstellungen“. In: Cuonz, Christina/Studler, Rebekka (eds.): Sprechen über Sprache. Perspektiven und neue Methoden der Spracheinstellungsforschung. Tübingen, Stauffenburg: 169–204.

Studler, Rebekka (2017): “Diglossia and bilingualism. High German in German-speaking Switzerland from a folk linguistic perspective”. In: Meune, Manuel/Mutz, Katrin (eds.):Diglossies suisses et caribéennes: retour sur un concept (in)utile. Revue transatlantique d’études suisses 6–7, 2016/2017: 39–57.

Tetlock, Philip/Manstead, Anthony (1985): “Impression management versus intrapsychic explanations in social psychology: A useful dichotomy?”. Psychological Review 92: 59–77.

Tophinke, Doris/Evelyn Ziegler (2006): „‚Aber bitte im Kontext!‘ Neue Perspektiven der dialektologischen Einstellungsforschung“. Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 71: 205–224.

Weinrich, Harald (1976): Sprache in Texten. Stuttgart: Klett Cotta.

Werlen, Iwar (1998): „Mediale Diglossie oder asymmetrische Zweisprachigkeit? Mundart und Hochsprache in der deutschen Schweiz“. Babylonia 1: 22–35.

1 In der Schweiz wird neben „Dialekt“ oder „Mundart“ die allgemeine Bezeichnung „Schweizerdeutsch“ verwendet, wobei darunter nicht eine standardisierte, einheitliche Sprache zu verstehen ist, sondern eine Sammelbezeichnung für sämtliche alemannischen Dialekte der Schweiz. Die Standardsprache wird als „Hochdeutsch“ oder auch nur „Deutsch“ bezeichnet. In der Laienlinguistik werden die Termini „Standarddeutsch“ und „Hochdeutsch“ häufig synonym oder zur Differenzierung zwischen Experten- und Laiensicht verwendet. zurück

2 Cf. für frühe Ansätze z. B. Löffler (1986), Neuland (1993) und für neuere Herangehensweisen z. B. Hundt (2009), Anders et al. (2010). zurück

3 Werden die Antworten bei den Semantischen Differenzialen einzeln gezählt, erhöht sich das Total der Fragen auf 82. zurück

4 Cf. für weitere linguistische Dimensionen zur Interpretation von Laienevaluationen die Forschungsdesiderate in Tophinke/Ziegler (2006) und für konkrete Umsetzungen einiger dieser Aspekte die Beiträge in Cuonz/Studler (2014). Für eine sozio-kognitive Analyse von Werturteilen, in der u. a. Metaphern und Metonymien miteinbezogen werden, cf. Cuonz (2014). zurück

5 Cf. zu den Anfängen der Metapherntheorie nach Aristoteles und deren Auslegung als Substitutions- oder Vergleichstheorie z. B. Jäkel (1997). zurück

6 Während Richards den vergleichstheoretischen Ursprüngen verhaftet bleibt und Black für den Kern seines Ansatzes – den (unterspezifizierten) interaktionalen Aspekt und der damit einhergehenden Bidirektionalität von Metaphern – kritisiert wird, kann Weinrichs Ansatz als echter Vorläufer der kognitiven Metapherntheorie nach Lakoff/Johnson (1980) verstanden werden (cf. dazu ausführlich z. B. Jäkel 1997: 89-139). zurück

7 Was Lakoff/Johnson für die Alltagssprache postulieren, gilt im Besonderen auch für die Wissenschaftssprache: Wissenschaftliche Terminologie beruht nicht selten auf Metaphern, cf. etwa die Unterscheidung zwischen syntaktischer Oberflächen- und Tiefenstruktur, die auf einer räumlichen Konzeptualisierung gründet. zurück

8 Normalerweise beruhen die metaphorischen Übertragungen nicht auf einzelnen Metaphern, vielmehr werden in so genannten ICMs (“Idealized Cognitive Models”, Lakoff 1987: 68f.) Einzelmetaphern zu konzeptuellen Metaphern und diese wiederum zu komplexen Strukturen vernetzt, die Grundlage für mentale oder kulturelle Modelle darstellen (cf. zum Unterschied zwischen Einzelmetapher und Metaphernetz auch Drewer 2003: 82-84). zurück

9 Cf. für eine Kritik am Begriff der wörtlichen Metapher Jäkel 1997: 43-50. Jäkel kritisiert dabei allerdings einzig die „terminologische Begriffskonfusion“ (und nicht die konzeptuellen Überlegungen dazu) und schlägt alternativ den bereits etablierten Begriff der konventionellen Metapher vor. zurück

10 Bereits Gardner/Lambert (1972) geben zu bedenken, dass die Stimuli Stereotype evozieren, wodurch die gewünschte Trennung von Sprache und SprecherInnen in Frage gestellt werden muss. zurück

11 Die verschiedenen Metaphernkonzepte können nicht systematisch als distinkte Grössen behandelt werden, die ontologische Metapher Container überschneidet sich partiell mit der orientierenden Metapher Innen-Aussen (cf. Kapitel 3.1). Zur Behälter-Metapher werden in diesem Beitrag insbesondere Territorium (als Raum und Grenze), das streng genommen nicht metaphorisch, sondern metonymisch ist, und als Subkategorie Heimat/Kultur gezählt (cf. für eine ausführlichere Argumentation Berthele 2002). zurück

12 Diese Beispiele, die von der Konstruktion einer nationalen Identität via Dialekt zeugen, sind vor dem Hintergrund der Sprachsituation in der Schweiz doppelt interessant: Erstens blenden diese Aussagen das Faktum aus, dass die Schweiz ein viersprachiges Land ist, zweitens wird nicht – wie etwa in Deutschland – die Standardsprache als verbindendes Element gesehen, sondern der Topos „ein Staat eine Sprache“ durch ein Konglomerat von Dialekten (die keine einheitliche Sprache darstellen) bedient. zurück

13 Die Datensegmente sind in Anlehnung an Burger et al. (1998) transkribiert, Pausen werden durch [+], Backchanneling durch [BC], Betonungen durch * markiert. Die besprochenen Metaphern und Metonymien werden durch Fettdruck ausgezeichnet. Den schweizerdeutschen Datensegmenten ist jeweils eine hochdeutsche Übersetzung beigefügt. zurück

14 Die Conduit-Metapher (Reddy 1979, Lakoff/Johnson 1980) besteht aus drei Teilkonzepten: 1. Ideen sind Objekte (im obigen Beispiel: Qualitäten), 2. Sprache ist ein Container (im obigen Beispiel: Medium), 3. Kommunikation ist Senden (im obigen Beispiel: transportieren). Obwohl die Conduit-Metapher, z. B. für die fehlende kontextuelle Konstituierung (Baldauf 1997: 26), als äussert problematisch eingestuft wird, ist sie dennoch weit verbreitet. zurück

15 Die Relativierung erfolgt nach einem Satzplanbruch („Aber dass si [+]// ich, für m// i mim subjektive Erlebnis“), der darauf hindeutet, dass sich der Interviewte von einer allgemeinen Aussage („Aber dass si“) distanzieren möchte und er sich nach einer kurzen Pause („[+]“) gefolgt von einem weiteren Satzplanbruch („ich, für m//“) für eine subjektive Beschreibung der Situation entscheidet. zurück

16 Hier ist aus pragmatisch-interaktionaler Perspektive erwähnenswert, dass die überdurchschnittlich lange Pause (20 Sekunden) darauf hindeutet, dass der Interviewte nicht auf sedimentiertes Wissen zurückgreift, sondern seine Antwort in der Interaktion erst konstruiert. zurück

17 Die zeitliche Strukturierung „zuerst – nachher“ lässt sich unter den gegebenen Umständen wörtlich interpretieren – es geht um die Frage, welche Varietät zuerst und welche später gelernt werden sollte. Eine metaphorische Interpretation ist m. E. aber auch nicht ganz ausgeschlossen: die zeitliche Formulierung kann auch als Ausdruck von Nähe resp. Distanz zu den Varietäten (Metaphernkonzept Nah-Fern) oder als Behälter-Metapher (ZEITABSCHNITTE SIND BEHÄLTER, cf. Baldauf 1997: 129f.) verstanden werden. zurück

18 Indem der Interviewte Bayrisch als Sprache der Bayern (in Abgrenzung zu Norddeutsch als Sprache der Norddeutschen) versteht, wird deutlich, dass das laienlinguistische Dialektkonzept vom wissenschaflichen Dialektkonzept des Bairischen, das neben Bayrisch auch Österreichisch miteinschliesst, abweicht. zurück