http://dx.doi.org/10.13092/lo.90.4319

Aus lexikologischer Sicht gehört aber als Konjunktion zu der geschlossenen Klasse von Funktionswörtern, die modular eher syntaktischer als lexikalischer Natur sind, weil sie nicht über eine semantisch-begriffliche Bedeutung verfügen und damit nicht benennen, sondern über eine grammatisch-relationale Bedeutung und damit Beziehungen zwischen Wörtern der offenen Klasse herstellen (cf. Aitchison 1997: 140; Schippan 2002: ; Lutzeier 1995: 34). Aber auch ja als Antwortpartikel ist lexikologisch keine oder keine zentrale Einheit, wiederum wegen der fehlenden begrifflichen Bedeutung. Aus dem gleichen Grund sind ja und aber als Modalpartikeln, auf die wir hier in diesem Aufsatz aber nicht näher eingehen, ebenfalls höchstens periphere Kandidaten für lexikalische Einheiten. Was für die beiden einzelnen Einheiten gilt, müsste dann erst recht für die Verkettung derselben gelten. Ja aber kann als Aufeinanderfolge zweier nicht-lexikalischer Einheiten selbst nur nicht-lexikalisch sein. Innerhalb der Phraseologie zeigt sich ein solcher Standpunkt z. B. in einer etwaigen definitorischen Festlegung, dass Phraseologismen mindestens ein Autosemantikon enthalten müssen (cf. Fleischer 21997: 82, eine Festlegung, die innerhalb der Phraseologie aber nicht unumstritten ist (cf. Burger 42010: 15)). Wenn das so ist, bleibt für die Beschreibung des verketteten Vorkommens von ja und aber nur ein kompositionaler Zugriff: Ja hat etwas mit positiver Rückmeldung zu tun, mit Zustimmung im weitesten Sinn, und aber leitet etwas Adversatives ein, einen Widerspruch im weitesten Sinn.

Eine erste Trübung erhält diese Perspektive durch das möglicherweise sprachspielerisch kreative, in puncto grammatischer Akzeptabilität aber sicher unauffällige Vorkommen von ja aber als Determinans in Komposita. Beispiele hierfür findet man im Internet schnell und problemlos, so etwa Komposita auf der Seite des Ja-aberÒ-Seminars1 , die nicht nur auf den Firmennamen zurückführbar sind, z. B.: Ja-aber-Verhalten oder Ja-aber-Denken. Als LeserIn eines solchen Kompositums dürften Sie weder Verständnisschwierigkeiten haben noch das – zugegeben: ungewöhnliche – Kompositum brüsk als morphologisch inakzeptabel (etwa als Fehler) zurückweisen. Sie wissen vermutlich oder können zumindest gute Vermutungen darüber anstellen, was das ist, ein Ja-aber-Denken, auch wenn Sie dieses Wortbildungsprodukt, dessen Modell übrigens auch in der Wortbildungslehre peripher ist oder erhebliche Probleme zu bereiten scheint,2 eben zum ersten Mal gesehen haben sollten. Es scheint so, als könne ja aber jedenfalls eine zum Dasein als Bestimmungswort in Determinativkomposita hinreichende Bedeutung annehmen, die sich nicht einfach darauf zurückführen lässt, dass ja aber hier nur erwähnt, aber nicht gebraucht würde. Im Unterschied zu etwa Dass-Satz, wo eine Paraphrase ‚Satz, der durch dass eingeleitet wird‘ die Subjunktiondass als nur erwähnt ausweist, hat Ja-aber in Ja-aber-Denken offenbar selbst eine Bedeutung, denn eine Paraphrase der Art, ?‚Denken, bei dem man ja aber denkt‘ oder ?‚Denken, das ja aber enthält‘ o. Ä. wäre wohl als inadäquat anzusehen.

Eine zweite Trübung erfährt diese Perspektive dadurch, dass ja aber offensichtlich als eigenständige Einheit gebraucht werden kann. Das betrifft zum einen Fälle, in denen ja aber als satzäquivalente komplexe Antwortpartikel gebraucht wird: „Stadtwerke? Ja, aber!“3 Als Teil einer Überschrift der Onlineversion der Berliner Zeitung vom 31.01.2013 fasst ‚Ja, aber!‘ hier die Antwort auf die Frage, ob es kommunale Stadtwerke geben wird, zusammen, ohne dass im Text selbst noch einmal ja aber vorkäme. Zum anderen sind damit aber auch Fälle angesprochen, in denen ja aber als Substantivderivat gebraucht vorkommt. Sogar mit zwei harten Kriterien für die Bestimmung als Substantiv, nämlich Artikelfähigkeit und Attribuierbarkeit: „Bleibt ein großes JA – ABER.“4 Auch Belege mit Artikel, linksseitigem Adjektivattribut und rechtsseitigem Relativsatzattribut lassen sich finden, wie hier in diesem Kommentar zu einer PI-Nachricht: „ein kleines ‚ja, aber‘, das leicht umgangen, mißachtet werden kann“5.

Diese Trübungen sind erste Hinweise darauf, dass eine lexikologische Wegwischhaltung gegenüber einer Einheit wie ja aber jedenfalls an einer Gebrauchsrealität vorbeigeht, die diese Verkettung deutlich als bedeutungshaltig und eben nicht nur rein verknüpfend oder relational ausweist. Es wird (auch) hier die Fragestellung deutlich, ob die den Differenzen Autosemantikon vs. Synsemantikon, Inhaltswort vs. Funktionswort, lexikalisch vs. grammatisch zugrundeliegende Abgrenzung von Lexikon und Syntax in dieser Striktheit aufrechterhalten werden kann. Insofern reiht sich diese Untersuchung zu ja aber ein in eine Menge von Studien zu sprachlichen Einheiten, die Anlass dazu geben, über eine strikte Trennung von Lexikon und Syntax neu nachzudenken.

Wenn ein rein kompositionales Verständnis von ja aber für die Beschreibung der Verwendungsbreite von ja aber kein adäquates Mittel ist, kann daran gedacht werden, ja aber als Konstruktion zu modellieren, im Sinne der Berkeley Construction Grammar (cf. Ziem/Lasch 2013: 50–56) (allerdings ohne dabei deren „unifikationsbasiertes Notationssystem“ (ebd., 53) für die Zwecke der Beschreibung übernehmen zu wollen). Man hätte es dann mit einer idiomatischen Konstruktion zu tun, die (nach den Unterscheidungen von Fillmore/Kay/O’Connor 1988) über die folgenden Eigenschaften verfügt (wie im Einzelnen unten in den Abschnitten 3 und 4 noch zu zeigen sein wird):

|

- |

Sie ist dekodierend (decoding idiom): Zwar gibt es eine kompositionale Lesart, man kann ja und aber wörtlich verstehen. Aber für die angenommene Konstruktion wäre wesentlich, dass es darüber hinaus Bedeutungsaspekte der ja-aber-Konstruktion gibt, die sich nicht allein oder nicht vollständig aus dem wörtlichen Verständnis von ja + aber ergeben. |

|

- |

Sie ist außergrammatisch (extragrammatical idiom): In einem engen Verständnis von Grammatikalität ist die ja aber -Konstruktion keine, die mit einer regelbasierten Syntax adäquat beschrieben werden kann. Das liegt vor allem an dem syntaktisch schwierig zu rekonstruierenden Vorkommen von ja. Ließe sich der aber -Teil allein gut als Koordinierung (auf Wort-, Wortgruppen- oder Satzebene) beschreiben, so kann für ja nicht gleichermaßen eine syntaktisch integrierende Beschreibung angegeben werden. |

|

- |

Sie ist formal (formal or lexically open idiom): Zwar kann die Hauptfunktion von ja aber in verschiedenen Arten der Fügung sprachlicher Einheiten gesehen und damit als fixe grammatische Bedeutung angenommen werden. Aber die Bedeutung der Konstruktion geht darüber hinaus. Sie ist abhängig davon, welche Einheiten wie gefügt werden, wobei gerade hier – wenn auch eher abstrakt-kategorielle – Verfestigungen einen konstruktionalen Status der gesamten Einheit mit sich bringen. So macht es, wie wir sehen werden, etwa einen Unterschied, ob der durch aber gefügte Teil im weitesten Sinn als syntaktisch integrierbar in den Teil vor ja verstanden werden kann oder nicht. Um die Ergebnisse hier schon einmal vorwegnehmend anzudeuten: Im Falle der syntaktischen Integrierbarkeit liegt die besondere Leistung der ja aber -Konstruktion in dem Splitting eines gesetzten Themas, das selbst nicht als geteiltes eingeführt wurde, und in der Stellungnahme zu diesem Thema. Im Falle der Nicht-Integrierbarkeit hat die ja aber-Konstruktion einen kommunikativ responsiven Status, der nicht mit der splittenden Meinungskundgabe zu einem bestimmten Thema zu erfassen ist, sondern in der propositionalen Erweiterung und damit auch illokutionären Reaktion besteht (Hinzufügung). |

|

- |

Sie hat eine pragmatische Funktion (idiom with pragmatic point): Beim Splitting wird zu einem Thema in seinen Teilaspekten Stellung bezogen, bei der Hinzufügung ein responsiv-reaktiver Sprechakt vollzogen. |

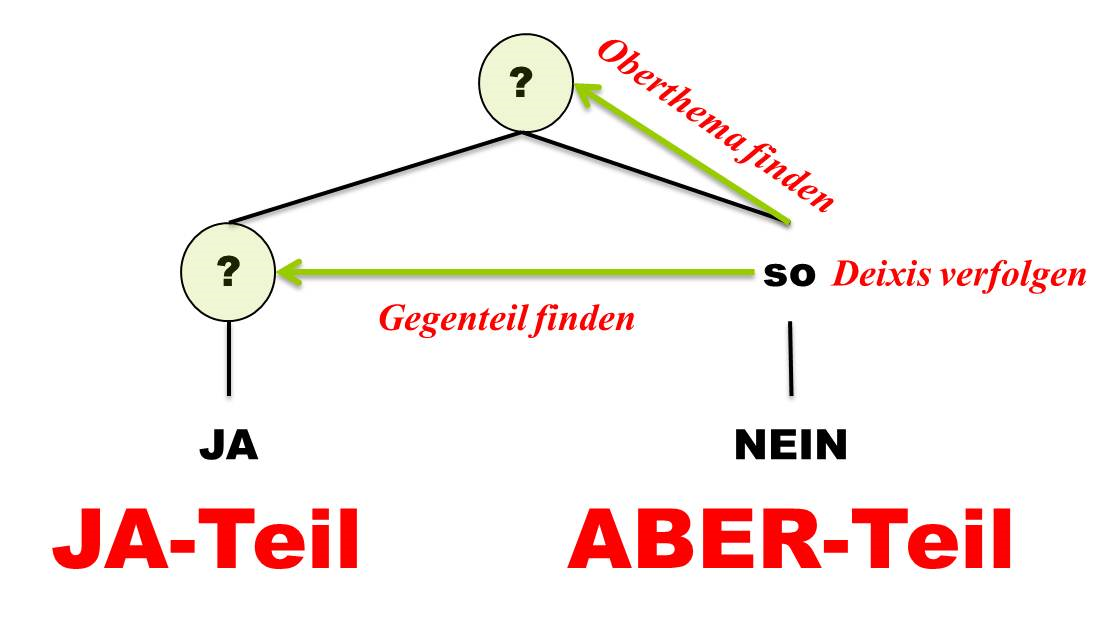

Zur Beschreibung dieser Konstruktion gehört so auch ganz wesentlich der kotextuelle Einbezug des Teils links von oder vor ja und rechts von oder nach aber. Insofern ergibt sich als maximal schematisches Grundgerüst, auf dessen grafische Ausgestaltung im weiteren Text dann aber verzichtet wird, das folgende:

Abbildung 1: Grundgerüst zur Modellierung einer ja-aber-Konstruktion

Der ja-Teil besteht aus dem Teil vor ja + ja selbst, der aber-Teil aus dem Teil nach aber und aber selbst. Sowohl der Teil vor ja als auch der Teil nach aber können dabei unbesetzt bleiben. Bei dieser Konstruktion gibt es mindestens zwei Unterkonstruktionen: Ist der Teil nach aber in den Teil vor ja integrierbar, haben wir es mit der Splittung-Unterkonstruktion zu tun. Ein kognitiv-prozessuales Charakteristikum dieser Konstruktion ist nun, dass der Teil vor ja in seiner Erstreckung vom Verstehenden oftmals selbst erfasst und bei den Formen des verdeckten Splittings als Gegenstück zum aber-Teil zuallererst rekonstruiert werden muss. Ist der Teil nach aber nicht integrierbar, so handelt es sich um die Hinzufügungs-Unterkonstruktion. Beide Unterkonstruktionen werden in den Abschnitten 3 und 4 näher untersucht.

In den folgenden vier Abschnitten (2.1 bis 2.4) werden in aller Kürze grundlegende Bestimmungen der ja-aber-Konstruktion, wie sie seit 1977 in der Literatur zu finden sind, vorgestellt. Vor dem Hintergrund dieser Festlegungen können darauf folgend Einzelanalysen in Studien (Abschnitt 2.5) auf ihren Erkenntniszuwachs befragt werden. Dabei wird deutlich werden, dass ein analysierender Zugriff auf ja aber unter den Vorzeichen wörtlicher Lesarten häufig genug zu methodischen Inkonsequenzen verführt. Es schließen sich zwei Abschnitte (2.6 und 2.7) an, in denen sich die Diskussion auf die Frage nach dem lexikopragmatischen Status von ja aber zuspitzt.

Aus sprechakttheoretischer Perspektive beschäftigt sich Jutta Lütten mit den deutschen Partikeln aber, also, auch, bloß,dabei, bei, denn, doch, eben,eigentlich, einfach, einmal, erst, etwa,gerade, halt, ja, mal, nämlich,nich(t), noch, nun, nur, richtig,ruhig, schon, so, sogar, vielleicht und wohl. Für ja stellt sie ganz allgemein fest, dass dessen „Funktion […] in den Texten gesprochener Sprache fast ausschließlich auf den Bereich des Rekurses auf die gemeinsame Basis beschränkt“ (Lütten 1977: 358) ist und nur selten „als Affirmationsmorphem“ (ebd.) auftritt.6 Als besondere Fälle diskutiert sie schließlich ein parenthetisches ja und „das Syntagma (JA)ABER.“ (ebd.) Hier hält sie fest:

Die Funktion von (JA)ABER

Eine charakteristische Verwendungsweise von JA stellt in den Texten die Verbindung (JA)ABER dar. Besonders frequent ist sie in der Textsorte ‚Diskussion‘. Diese beiden Elemente stehen an sich im Widerspruch zueinander, insofern JA primär affirmative Bedeutung hat, ABER hingegen einen Gegensatz bzw. einen Einwand anzeigt. Der besondere kommunikative Sinn der Einheit (JA)ABER erklärt sich jedoch daraus, daß ein Sprecher mittels JA dem Gesprächspartner zu erkennen gibt, daß er dessen Meinungsäußerung wahrgenommen, verstanden hat und als Meinungsäußerung akzeptiert, ohne daß er allerdings die Meinung als solche akzeptiert; im Gegenteil, er macht durch den Gebrauch von ABER deutlich, daß er anderer Ansicht ist, daß er nicht zustimmt. ABER ist also auf der inhaltlichen Seite des Argumentationszusammenhanges zu nennen, wohingegen JA seinen affirmativen Charakter nicht verloren hat; dieser bezieht sich jedoch nicht auf den sachlichen Gehalt einer Äußerung, sondern auf die Ebene der kommunikativen Geltung und Akzeptabilität. Der Sprecher S1 stimmt dem zu, daß S2 eine vom Argumentationszusammenhang her konsequente und sinnvolle Äußerung getan hat, auf die er eingehen wird.

Die Darstellung von parenthetischem (JA) und dem Syntagma (JA)ABER macht deutlich, in welch hohem Maße JA in Texten gesprochener Sprache den Rang einer kommunikativen ‚Partikel‘ hat und gleichsam als Steuerungssymbol fungiert.

(Lütten 1977: 361)

In ihrer textsortenspezifischen Auswertung (cf. Lütten 1977: 402–611) finden sich allerdings, wenn ich richtig sehe, in den Abschnitten zu ja keine Belege, in denen ja und aber verkettet vorkommen, sondern nur einige der Verkettungen in den Ausführungen zu aber. Dort ist ja allerdings seltsamerweise eingeklammert anzutreffen. Zum Beispiel: „(ja) ABER ich mein…“. (Lütten 1977: 481) Zu runden Klammern heißt es: „Runde Klammern schließen Erläuterungen zum Kontext oder kurze Paraphrasierungen ein“ (Lütten 1977: 401). Trifft das auch hier zu?

Wie wir noch sehen werden, ist eine Funktionsbestimmung auch und gerade von der Strukturbestimmung abhängig: Funktionen hängen nicht in der Luft. Sie bedürfen eines Trägers. Und anders herum: Nur das Vorkommen von sprachlichen Einheiten als Funktionsträgern macht es überhaupt möglich, sprachliche Funktionen analysieren zu können. Was wir brauchen, ist eine strukturelle Beschreibung der Vorkommen von (JA)ABER.

Den Anlass, sich mit ja aber zu beschäftigen, beschreibt Koerfer folgendermaßen:

(Koerfer 1979: 14f.)

Aus seinen Transkripten entnimmt Koerfer – allerdings nicht voll authentische, sondern für die Zwecke der Demonstration typisierte – Beispielsequenzen, an denen er die rein kompositionale Lesart mit der affirmativ-adversativen Doppelfunktion unter Beschuss nimmt. Letztere kommt nur in den Fällen infrage, in denen ja tatsächlich als Antwort (z. B. auf eine Entscheidungsfrage) angesehen werden kann und der folgende, durch aber eingeleitete Teil die Zustimmungslesart nicht verunmöglicht. Solche (letztlich doch konstruierten) Belegbeispiele findet Koerfer nun allerdings (cf. Bsp. 10 und 11):

Beispiel (1)

|

(7) |

A |

Ist der Zug schon durch? – B: Ja./Nein. |

|

(8) |

A |

Hast du Lorenzer gelesen? |

|

B |

Ja, aber der bringt uns nicht voran. |

|

|

(9) |

A |

Du unterscheidest hier nicht zwischen ‚Klischee‘ und ‚Zeichen‘. |

|

B |

Ja, aber das hat gute Gründe. |

|

|

(10) |

A |

Bring mir deine Fußballschuhe mit! |

|

B |

+7 Ja, aber ich habe keine Fußballschuhe |

|

|

(11) |

A |

Hat dir das Kino gefallen? |

|

B |

+ Ja, aber ich war nicht im Kino. |

Koerfer (1979: 21)

In (8) wird mit ja zustimmend auf eine Frage geantwortet und mit aber die, wie Koerfer dies nennt, pragmatische Präsupposition zurückgewiesen, dass „Lorenzer A und B voranbringt“ (Koerfer 1979: 21). In (9) wird mit ja zustimmend auf eine Behauptung reagiert und mit aber die, wie Koerfer dies nennt, semantische Präsupposition zurückgewiesen, „daß das nicht gute Gründe hat“ (ebd.). „Für die Beispiele (10) und (11) gilt diese affirmativ-adversative Doppelfunktion von ja aber nicht. Hier werden jeweils die semantischen Präsuppositionen zurückgewiesen, (10) daß B Fußballschuhe hat und (11) daß B im Kino war.“ (ebd.) Hier könne ja offensichtlich keine affirmative Funktion haben.

Anhand dieser Beispiele kommt Koerfer also zu dem Ergebnis, dass mitja nicht immer nur Zustimmung signalisiert wird (Akzeptierens- ja), sondern es vielmehr auch ein reines Verstehens-ja gibt, dessen pragmatische Bedeutung in Verbindung mit aber etwa mit ‚ja, ich habe dich schon verstanden, aber…‘ (eigene Paraphrase; d. Verf.) angegeben werden könnte. Die Annahme, „daß dem Komplex ja aber einheitlich eine affirmativ-adversative Doppelfunktion zugeschrieben werden könne“ (Koerfer 1979: 20), kann also nicht aufrecht erhalten werden.

Über diese sequenziell eingebetteten Funktionen hinaus findet Koerfer für ja aber noch zwei weitere wichtige Funktionen. Es trete zum einen auf als themenorientierte Allround-Formel (etwa zur Themenprogression) und zum anderen als personenorientierte Kompromissformel (im Rahmen einer Konfliktvermeidungsstrategie).

Einen pragmatisch-onomasiologischen Zugang zur Beschreibung der ja- aber-Konstruktion wählt Kallmeyer. Eine Antwort auf die Variation bestimmter Phänomene sucht er „auf der Ebene zugrundeliegender Äußerungsmuster […], die nicht an eine Formulierung mit ‚ja aber‘ gebunden sind, für die diese Formulierung aber vielleicht eine markante Realisierung darstellt“ (Kallmeyer 1987: 59). Kallmeyer schließt dabei an frühere Arbeiten an, in denen es um die grundlegende Beschreibung der Prinzipien, Gegenstände und Arbeitsweisen der Konversationsanalyse (Kallmeyer/Schütze 1976) und speziell um Fokuswechsel und Fokussierungen (Kallmeyer 1978) geht. Wichtig für unseren Zusammenhang ist der Pike’sche Fokus-Begriff, mit dem man eine „Zentriertheit auf einen dominanten Aspekt“ (Kallmeyer/Schütze 1976: 12) bezeichnet:

(Kallmeyer/Schütze 1976: 12)

In diesem Rahmen sieht Kallmeyer auch die Funktionen der ja- aber-Konstruktion:

(Kallmeyer 1978: 216)

(Kallmeyer 1987: 60)

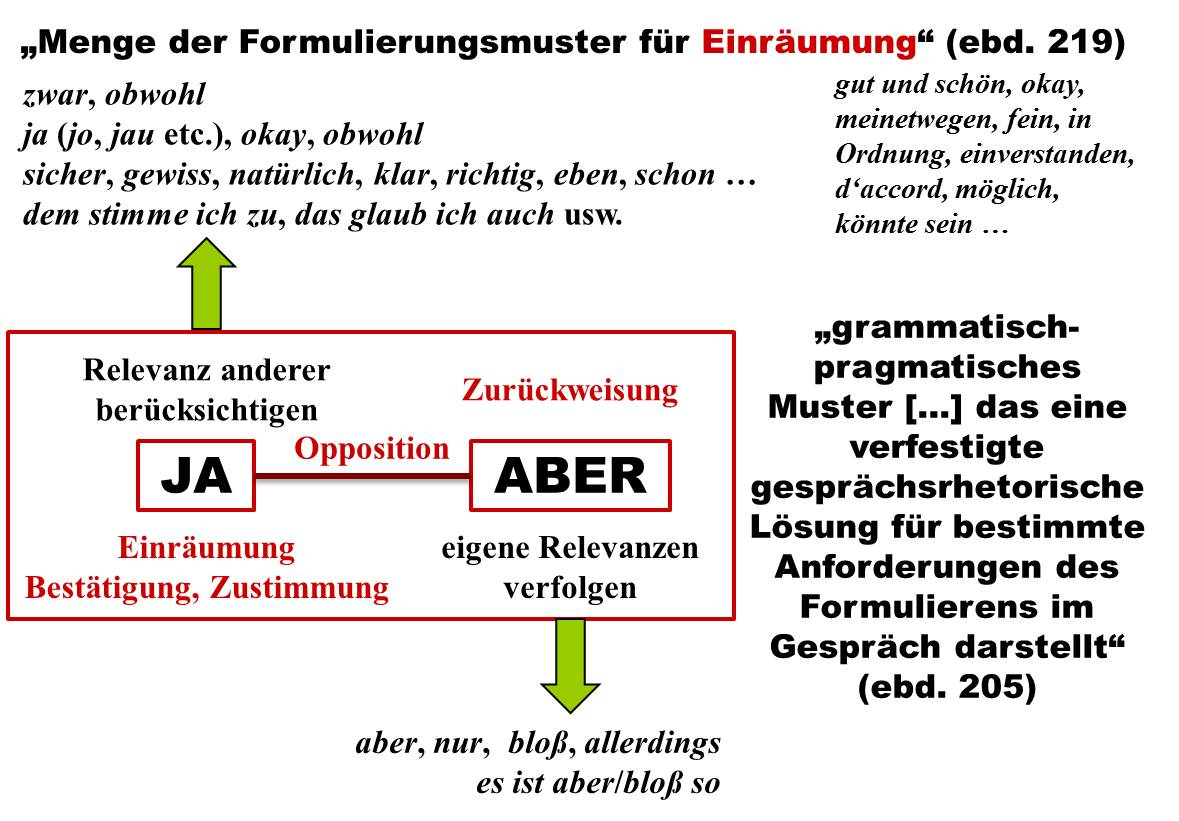

Dieses Äußerungsmuster ist dabei weder auf das Vorkommen von ja aber beschränkt, noch darauf, dass ja und aber kookkurrieren oder gar ausschließlich direkt aufeinander folgen. Vielmehr können verschiedene sprachliche Mittel Äußerungen dieses Typs (mit dieser gesprächsorganisatorischen Funktion) konstituieren. In Kallmeyer 20078 finden sich hierfür zahlreiche Beispiele. Kallmeyer greift seine Beschreibung der ja-aber-Konstruktion als grammatisch-pragmatisches Muster im Rahmen der Relevanzsetzung wieder auf und nennt zahlreiche sprachliche Einheiten, mit denen dieses Muster realisiert werden kann, denen mühelos noch einige mehr hinzugefügt werden können (cf. den zweiten Block mit Ausdrücken rechts oben in der folgenden Abbildung):

Abbildung 2: Grundlegende Bestimmung der ja-aber-Konstruktion mit Realisierungsbeispielen für beide Teile in Kallmeyer 2007 (Die Beispiele oben rechts habe ich hinzugefügt.)

Warum dieses grammatisch-pragmatische Äußerungsmuster schließlich JA ABER genannt wird, begründet Kallmeyer (nach wie vor) so:

Da ja für den ersten und aber für den zweiten Teil mit Abstand die häufigsten Markierungen sind, wird als allgemeine Kennzeichnung der Funktionen der beiden Teile JA und ABER verwendet, unbeschadet der Tatsache, dass es Funktionsunterschiede in Abhängigkeit von den gewählten Konnektoren und sonstigen Formulierungsmustern gibt.

(Kallmeyer 2007: 206)

In seiner mittlerweile wohl als Klassiker zu bezeichnenden Einführung in die Beschreibung des gesprochenen Deutsch fasst Schwitalla Ergebnisse der verschiedenen Zugänge zur ja-aber-Konstruktion im Kapitel zu syntaktischen Kategorien folgendermaßen zusammen:

7.9.3 ja und, ja aber und Varianten

Konjunktionen zu Beginn eines Sprecherbeitrags lassen schon erkennen, wie der Sprecher den Beitrag des vorhergehenden Sprechers einschätzt und was er/sie als Nächstes sagen wird. Bloßes ja schließt zustimmend, zur Kenntnis nehmend an die Vorgängeräußerung an (Strecker 2002, 575): ja aber ist in argumentativen Gesprächen besonders geeignet, um bei thematischer Aufnahme des zuvor Gesagten eine eigene, einschränkende oder widersprechende Einschätzung anzukündigen. Der ja-Teil hat bei prosodischer Anbindung an aber nur Gliederungsfunktion für den Beginn des eigenen Beitrags mit thematischem Bezug (vgl. 6.2.2.). Ein akzentuiertes und möglicherweise mit einer Pause abgetrenntes ja macht die Zustimmung stärker (vgl. Barth-Weingarten 2006, 83). Die Konjunktion aber weist auf die andere Meinung voraus. Im Gegensatz zu deutlich widersprechenden Meinungen, die gleich mit einer Negationspartikel eingeleitet werden (nein ich meinte ...; nee mir geht es darum ...), wirkt ja aber gesichtsschonender (Koerfer 1979, 26). Expansionen, Akzentuierungen und intonatorische Gestaltungen von ja geben besondere Einstellungen wieder und stiften ebenfalls für die dann folgenden Äußerungen einen spezifischen Interpretationsrahmen (Willkop 1988, 86–106).

(Schwitalla 2012: 143f.)

Mit der prosodischen Anbindung von ja an aber nennt Schwitalla ein formales Unterscheidungskriterium, das sich funktional auswirken soll: schwächere Anbindung = stärkere Zustimmung, ein Kriterium das auch schon bei Kallmeyer eine Rolle spielte, nämlich „zusammengezogen artikuliert als ‚ja:ber‘“. (Koerfer 1987: 58). Allerdings analysiert Barth-Weingarten (2006: 83), die Schwitalla hier angibt, bei ihrer Untersuchung von Konzessivität und Adversativität englische Beispiele mit yEs/yEAh, well, yes/yeah= und ist daher nur bedingt fürs Deutsche heranzuziehen.

Auch wenn Schwitalla je nach prosodischer Eigenständigkeit dem ja mehr oder weniger zustimmende Bedeutung (im Sinne eines Responsivs) zuweist, bleibt die Analyse von ja aber dennoch kompositional: ja aber als Vorlaufelement zu Beginn des eigenen Turns bei der sequenziellen Organisation von Äußerungen „bedeutet thematische Kohärenz zusammen mit Dispräferiertheit“ (Schwitalla 2002: 273).

Die Beschreibungen von Lütten, Koerfer und Kallmeyer haben es möglich gemacht, bestimmte sprachliche Vorkommen analysierend mit dem Namen ja-aber-Konstruktion zu erfassen. Einigen solchen Stellen in konversationsanalytischen Studien soll folgend nachgegangen werden. Im Vordergrund stehen dabei Stellen, an denen die Konstruktion bei der Analyse in ihrer Funktion vorausgesetzt wird, bei denen das Analyseziel – möglicherweise gegen die Meinung der AutorInnen – also nicht darin besteht, herauszufinden, welche Funktion diese Konstruktion in dem ein oder anderen Beispiel hat, sondern die Konstruktion samt Funktionszuschreibung zu identifizieren.9 Dass es auch anders geht, zeigt etwa Müller (1997: 320f.) – allerdings wohl eine Ausnahme.

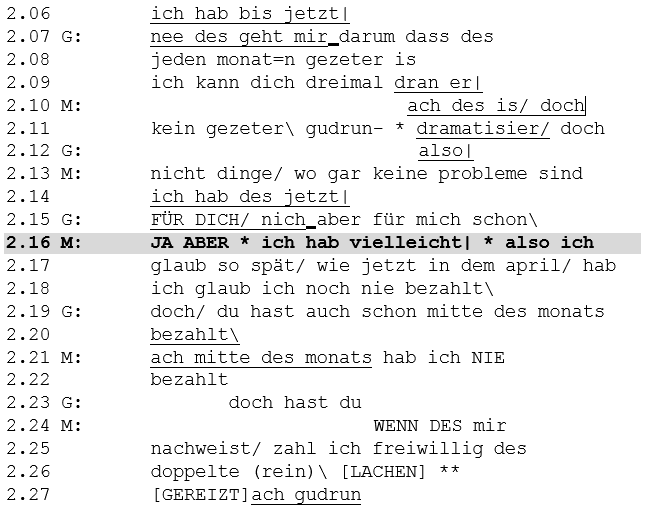

In ihrer Dissertation zu Streit-Interaktionen untersucht Spiegel anhand zweier ausführlicher Fallanalysen, welcher Mittel sich zwei Mann-Frau-Paare beim Streiten bedienen. An zwei Stellen taucht ja aber auf: direkt aufeinander folgend in 2.16 im ersten Transkript und in Distanzstellung in 4.08 im zweiten. Zum ersten Vorkommen schreibt sie:

(Spiegel 1995: 77)

Eine solche Analyse basiert darauf, dass man das Vorkommen einer bestimmten sprachlichen Einheit (ja aber) feststellt und ihr sodann eine der beiden Hauptfunktion (nicht-affirmativ adversativ) zuschreibt. Aus dem Transkript selbst geht nämlich nicht hervor, ob hier affirmiert wird oder nicht:

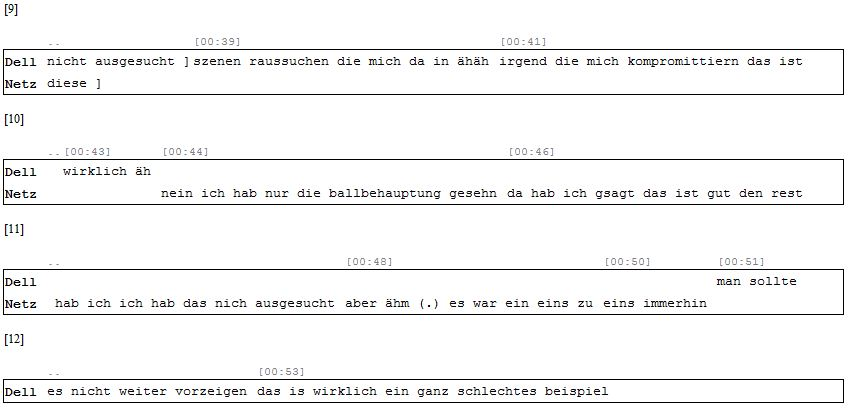

Beispiel (2)

Abbildung 3: Transkriptausschnitt aus Spiegel 1995: 61 (Hervorhebung durch d. Verf.)

Methodisch scheint die Analyse dieser Stelle so rekonstruiert werden zu können: Identifikation des Vorkommens einer ja-aber -Konstruktion, hier in Kontaktstellung, weshalb mit dem ja-Teil nicht affirmiert, sondern gegliedert wird.

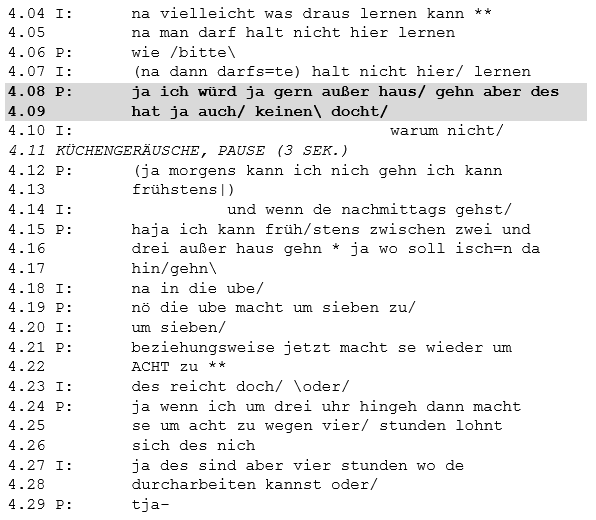

Ein ähnliches Vorgehen lässt sich auch bei der Analyse des zweiten Vorkommens der ja-aber-Konstruktion erkennen:

Beispiel (3)

Abbildung 4: Transkriptausschnitt aus Spiegel 1995: 129 (Hervorhebung durch d. Verf.)

Spiegel schreibt dazu:

(Spiegel 1995: 157)

Ob Peter mit dem ja-Teil seine Bereitschaft versichert, ist dabei alles andere als klar. Schon allein deswegen, weil versichern erst einmal definiert werden müsste: Was ist ‚Versichern‘ als Sprechhandlung? Was tut jemand, der versichert? Nur wenn das geklärt ist, könnte man auch sagen, dass hier versichert würde. Versichern ist ein objektsprachliches Verb, das hier nicht reflektiert als Analyseinstrument verwendet wird. Dabei übernimmt man alle semantisch-polysemen Gebrauchsunschärfen, die objektsprachliche Einheiten mit sich bringen.10 Das betrifft auch Vorschlag: Ist „na man darf halt nicht hier lernen“ ein Vorschlag, auf den P mit „ja ich würd ja gern außer haus/ gehn“ ‚seine Bereitschaft versichernd‘ reagiert? Jedenfalls scheint wieder das folgende Vorgehen rekonstruiert werden zu können: Identifikation des Vorkommens einer ja-aber-Konstruktion, hier in Distanzstellung, weshalb mit dem ja-Teil affirmiert wird.

Dasselbe Problem zeigt sich bei Gruber (1996: 187), dessen Gegenstand ebenfalls Streitgespräche sind.

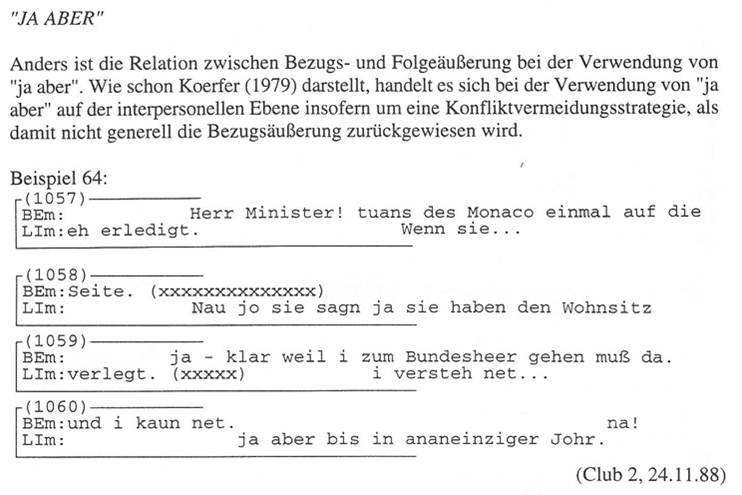

Beispiel (4)

„JA ABER“

Anders ist die Relation zwischen Bezugs- und Folgeäußerung bei der Verwendung von „ja aber“. Wie schon Koerfer (1979) darstellt, handelt es sich bei der Verwendung von „ja aber“ auf der interpersonellen Ebene insofern um eine Konfliktvermeidungsstrategie, als damit nicht generell die Bezugsäußerung zurückgewiesen wird.

(Gruber 1996: 187)

Abbildung 5: Gruber 1996: 187f.

Gruber schreibt dazu:

In F1057 widerspricht Berger Lichals Darstellung und fordert ihn auf, dieses Thema einmal wegzulassen. Lichal insistiert jedoch auf seiner Behauptung (F1058/1059), worauf Berger ihm Recht gibt, jedoch als Erklärung seine derzeitige Situation angibt (F1059/1060: „weil i zum Bundesheer gehen muß da und i kaun net“). Daraufhin widerspricht ihm Lichal in F1060 abermals.

(Gruber 1996:188)

Entgegen jeder methodischen Selbstfestlegung konversationsanalytischen Arbeitens kulminiert Grubers Analyse – in der übrigens auch wieder methodisch nicht reflektiert alltagssprachliche Einheiten wiewidersprechen, auffordern, insistieren, Recht geben, Erklärung, bestätigen usw. als Instrument verwendet werden – in dem geradezu apodiktisch anmutenden Urteil, ja aber leite immer einen Teilwiderspruch ein. Das Vorgehen dürfte also wie folgt rekonstruiert werden: Identifikation einer ja- aber-Konstruktion in Kontaktstellung, mit der ein Teilwiderspruch eingeleitet wird, weil mit ja aber immer ein Teilwiderspruch eingeleitet wird.

Als letztes Beispiel für die Verführungskraft der wörtlichen Lesart von ja aber sei die Analyse von Olbertz-Siitonen zu dem folgenden Transkriptausschnitt angeführt:

Beispiel (5)

Abbildung 6: Transkriptausschnitt aus Olbertz-Siitonen 2009: 173

Sie schreibt dazu:

(Olbertz-Siitonen 2009: 174)

Dabei ist besonders die Fußnote 112 von Interesse:

(Olbertz-Siitonen 2009: 174)

Hier sind es das bloße Vorkommen von ja aber und das folgende aber HINweise, die als Basis für die Funktionsbestimmung herhalten müssen. Zur Einschätzung, dass aber einen Kontrast ankündigt, kann man jedenfalls aus den Gesprächsdaten – und nur auf diesen Ausschnitt bezieht sich die Analyse – nicht gelangen, es sei denn, man nimmt aber hier wörtlich, ohne Bezug auf den Gesprächsverlauf. Als Indiz für diese Analyseverlegenheit kann schließlich noch die Fußnote herangezogen werden, in der man sich mit Verweis auf die Gewährsperson Koerfer darauf beruft, dass die Funktionen von ja aber erforscht seien. Noch an einer weiteren Stelle in dem Gespräch taucht ja aber auf. Aber auch dort ist das beschriebene Analysevorgehen zu konstatieren, wie an der folgenden Formulierung deutlich wird: „Mit ja aber markiert er Dissens, den er aber nicht ausformuliert.“ (Olbertz-Siitonen 2009: 177). Wenn er den Dissenz nicht ausformuliert, woher weiß man dann, dass er einen Dissens markiert?

Auch Meer (2007: 18f.) spricht von ja aber als von einem „konventionalisierten Dissensmarker“. Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse von Auer/Günthner (2005) geht es in ihrem Aufsatz aber vor allem um die Unterscheidung zweier Vorkommen von ja, nämlich als propositional vollwertige Antwortpartikel und damit eigenständige Turnkonstruktionseinheit und als diskursfunktionale Diskurspartikel.

Für die Funktion als Antwortpartikel sprechen dabei die folgenden Kriterien:

|

- |

sequenziell sinnvolle Interpretation als Antwort (etwa auf Entscheidungsfragen), |

|

- |

Realisierung als eigenständige prosodische Einheit, |

|

- |

potenzielle Erweiterbarkeit um den in der Antwort erfassten Inhalt und |

|

- |

Weglassprobe, bei der sich keine Änderung des angeschlagenen Tons (etwa aggressiver als mit ja) ergibt. |

|

- |

Weglassprobe, bei der sich keine Änderung des angeschlagenen Tons (etwa aggressiver als mit ja) ergibt. |

Für die Funktion als Diskursmarker:

|

- |

Integration im Vor-Vorfeld (VVF) einer anderen syntaktischen Konstruktion, |

|

- |

syntaktische Anbindung/Anbindbarkeit an folgende Einheiten so auch weitere Partikeln wie aber und |

|

- |

Weglassprobe, bei der die durch ja erzeugte (Ab-)Tönung wegfällt. |

Für das Vorkommen von ja als Diskursmarker stellt Meer eine propositional bedeutungsoffene Ambivalenz fest, die darin besteht, „dass ‚ja‘ als Element des Vor-Vorfelds keineswegs nur positiv bestätigende Funktionen erfüllt. Gerade in konfrontativen Talkshowpassagen leitet die Partikel häufig Vorwürfe oder Widerspruch ein“ (Meer 2007: 2). Wenn ja – und das betrifft dann auch ja aber – im VVF11 integriert auftritt, widerspricht dies der (wörtlichen) Lesart, bei der man dem ja „prinzipiell einen propositional bestätigenden Gehalt zuspricht“ (Meer 2007: 19). Entscheidend für die Einschätzung, ob ja im VVF steht oder nicht, ist wiederum die prosodische Integration. Ist das ja bei einem Vorkommen von ja aber prosodisch eigenständig (und kann es um einen zustimmungsfähigen Inhalt erweitert werden), so handelt es sich um eine Antwortpartikel außerhalb des Satzes und nicht um einen Diskursmarker im VVF des Satzes. Und wenn das so ist, dann wird auch aber nicht als Partikel gebraucht, sondern als Konjunktion:

(Meer 2007: 19f.)

Während Meer handhab- und belastbare Kriterien für die Unterscheidung verschiedener Verwendungen von ja liefert, scheint sie bei aber allerdings wieder von der Grundfunktion der Konjunktion, Dissens zu markieren, auszugehen. Für ja als Diskursmarker hält sie fest:

(Meer 2007: 6)

M. a. W.: Folgt auf den Diskursmarker ein ebenfalls noch im VVF stehendes aber, so zeigt ja mit aber zusammen einen Dissens an, ist ja mit aber geeignet, einen konfrontativen Turn einzuleiten. Ob das aber so ist, ob ja aber also ein konventionalisierter Dissensmarker ist, das müsste selbst noch herausgefunden werden. Die entsprechende Beispielstelle bei Meer lässt eine Entscheidung darüber jedenfalls nicht so ohne Weiteres zu:

Beispiel (6)

Abbildung 7: Transkriptausschnitt aus Meer 2007: 18 (Hervorhebung durch d. Verf.)

Mroczynski untersucht Pragmatikalisierungsphänomene anhand der Herausbildung der Diskursmarker wobei, weil und ja. Unter „Pragmatikalisierung“ versteht er dabei einen „graduelle[n] Prozess […], bei dem ein Ausdruck eine diskursive Funktion übernimmt, dabei allmählich seine ursprüngliche Bedeutung verliert und eine sowohl syntaktische als auch phonetische Eigenständigkeit erfährt“ (Mroczynski 2012: 123). Diskursmarker fasst er folgendermaßen:

(ebd.: 123)

Für ja rekonstruiert Mroczynski die Pragmatikalisierung über die folgenden (nicht-linear verstandenen) Stufen:

|

1. |

Antwortpartikel |

|

2. |

Hörerrückmeldung |

|

3. |

Inkrementiver Konjunktor |

|

4. |

Modalpartikel |

|

5. |

Diskursmarker zur Einleitung von Offensichtlichem |

|

6. |

Diskursmarker zur Einleitung von Fragen |

|

7. |

Diskursmarker zur Einleitung von Widersprüchen |

(ebd.:185)

Die Verwendung von ja aber diskutiert Mroczynski schließlich unter Punkt 7. Ja leitet den Widerspruch ein und aber hat verdeutlichende Funktion: „Oft wird der entsprechende Beitrag, der durch ja eingeleitet worden ist, zusätzlich durch ein unmittelbar angehängtes aber verdeutlicht.“ (ebd.: 184).

Mroczynski argumentiert für ja aber als kompositional: Die Leistung von ja sei es, einen Widerspruch einzuleiten, die Leistung von aber bestehe darin, diese Funktion zu stärken. Dass ja wörtlich zustimmend ist, als Einleitung von Widersprüchen dann aber nicht mehr zustimmender Natur sein kann, ist für Mroczynski dadurch vereinbar, dass ja im Zuge der Pragmatikalisierung eben auch seinen Gegensinn in die Gesamtbedeutung integriert hat und in konkreten Kontexten aktivieren kann. Insofern sieht Mroczynski hier weiterhin die affirmative Bedeutung von ja am Werk, nur eben gewissermaßen negativiert:

(ebd.: 185)

Inwiefern diese ein wenig verwinkelte Argumentation Bestand hat, steht hier nicht zur Debatte. Interessant ist jedenfalls, dass der Versuch unternommen wird, ein kompositionales Verständnis von ja aber auch dann noch zu retten, wenn ja im Grunde nicht ‚ja‘, sondern ‚nein‘ bedeuten soll, indem man beides, ‚ja‘ und ‚nein‘, sozusagen als reguläre Polysemie12 zur Bedeutung von ja zählt.

Pragmatisch-onomasiologisch geht man von einer Funktionsbestimmung aus und sucht deren Realisierungsformen, die wiederum schließlich auf Unterschiede hin untersucht werden können. Einen solchen Zugang, der auch rhetorisch13 genannt werden könnte, wählt Kallmeyer. Für ihn besteht die ja- aber-Konstruktion aus zwei Teilen. Auf einen zustimmenden ja -Teil, mit dem an eine vorhergehende Äußerung eines anderen Sprechers angeknüpft werden kann, folgt ein widersprechender aber-Teil, mit dem gegenüber den Inhalten im ja-Teil die eigenen Inhalte in ihrer Relevanz höhergestuft werden. Das, was hier ja-aber -Konstruktion genannt wird, hat einen funktionalen Anker, der strukturell sehr abstrakt bleibt. Ob oder wie diese beiden Teile markiert (z. B. eingeleitet) werden, ob ja und aber selbst auch als Markierung bzw. welche anderen Markierungen insgesamt vorkommen, wie lang die beiden Teile sind, ob die beiden Teile überhaupt direkt aufeinander folgen, bleibt dabei unbestimmt. Und muss unbestimmt bleiben, will man nicht von vornherein formale Grenzen eines Bereichs abstecken, der doch möglichst in seiner natürlichen Breite (und nicht in engen strukturellen Grenzen) erforscht werden soll.

Pragmatisch-semasiologisch geht man von dem Vorkommen bestimmter sprachlicher Einheiten aus und fragt nach ihrer Funktion. Eine solche Perspektivierung haben bspw. Lütten, Koerfer, Meer und Mroczynski (aber natürlich auch Grammatiken wie Zifonun et al. 1997: 373–37914 oder die Dudengrammatik15). Für ja und aber stehen hier beispielsweise die Zugehörigkeit zu verschiedenen Wortartklassen (Antwortpartikel, Abtönungspartikel, Diskursmarker, Konjunktion usw.) ebenso zur Debatte wie ihre Funktionen in konkreten Vorkommen. Das, was hier ja-aber -Konstruktion genannt wird, ist eine sprachliche Einheit mit bestimmten strukturellen Ausprägungen, in denen ja und aber vorkommen. Zu klären ist hier, an welcher Position sie vorkommen, ob sie beispielsweise direkt aufeinander folgend oder in Distanzstellung stehen bzw. geäußert werden, ob sie zusammen im VVF oder einzeln je im MF zweier verbundener Sätze/Satzteile angesiedelt sind, wie stark ihre prosodische Eigenständigkeit jeweils ist usw. Das mit der so fokussierten ja- aber-Konstruktion verbundene Erkenntnisinteresse besteht darin herauszufinden, ob es Zusammenhänge zwischen formalen Ausprägungen und bestimmten Funktionen gibt.

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse einer korpusbasierten Studie mit letzterer Ausrichtung vorgestellt. Es geht um die Frage von Form-Funktionszusammenhängen sprachlicher Einheiten mit ja aber.

Obwohl die bisherige Beschäftigung mit ja aber überwiegend aus dem Bereich der gesprochenen Sprache stammt, wird folgend ein Zugang über schriftsprachliches Vorkommen16 von ja aber zur Analyse dieser Konstruktion im pragmatisch-semasiologischen Sinn gewählt. Ich gehe dabei grundsätzlich davon aus, dass gesprochene und geschriebene Sprache nicht zwei Systeme ein und derselben Sprache sind, gleichwohl aber natürlich beschreibbare spezifische Charakteristiken aufweisen. Diese Eigenheiten sind m. E. aber grundsätzlich nicht so beschaffen, dass ihnen der mediale Übertritt verwehrt bliebe. M. a. W.: Ich gehe davon aus, dass sich spezifisch gesprochensprachliche Konstruktionen im medial Schriftlichen etablieren können und umgekehrt. Ein solches Überschreiten kann zum Beispiel durch Nachahmen spezifischer Merkmale der jeweils anderen konzeptionellen Ebene oder auch durch fortgesetztes Erwähnen und späteren Gebrauch vor sich gehen. Nachvollziehen kann man Übertritte letzteren Typs z. B. bei dem (sicher aber nicht zentralen) Prozess, wie aus geflügelten Worten lexikalische Einheiten werden. Das betrifft bspw. pragmatische Phraseologismen, zu denen etwa auch bald Ich habe fertig zählen könnte (cf. etwa den Artikel „Ich habe fertig. Tasche leer“17 der Verbraucherzentrale Hamburg, in dem nicht mehr angegeben wird, dass hier ein Zitat und ein Wortspiel mit einem weiteren Zitat vorliegt, möglicherweise weil davon ausgegangen wird, dass diese Anspielung noch prominent genug ist, um erkannt zu werden, wobei man aber eben nicht ausschließen kann, dass auch LeserInnen ohne diesen Hintergrund die Überschrift „verstehen“). Aber auch ohne Bezug zu einzelnen SprecherInnen dürfte die Gebrauchsmembran zwischen dem Schriftlichen und dem Mündlichen für konzeptionelle Spezifika permeabel sein. Eine solche Veränderung (im Sinne eines Übertritts ersteren Typs) kann man derzeit im Schriftlichen möglicherweise bei aus dem eigentlichen Satz ausgeklammerten syntaktischen Zusätzen beobachten.18

Eine korpusbasierte Analyse der schriftsprachlichen Verwendung von ja aber hat weiterhin den Vorteil, dass für die Analyse keine Vorannahme der Kompositionalität gemacht werden muss, weil die Belege in aller Regel ausreichend Kotext bieten. Eine solche Vorannahme drängt sich bei gesprochensprachlichen Belegen dagegen zumindest dann auf, wenn mit ja aber z. B. ein Sprecherwechsel versucht wird, der aber scheitert. Man hat dann als Interpretationsrahmen häufig nicht viel mehr als die Äußerung ja aber selbst, was es aber schwer macht, etwas zur Funktion von ja aber über die versuchte Übernahme des Rederechts hinausgehend herauszufinden (cf. etwa oben Beispiel (5)).

Folgend werden also die Ergebnisse einer Studie zu aufeinander folgendem ja aber im Schriftspracharchiv des IDS (über COSMAS II) vorgestellt.

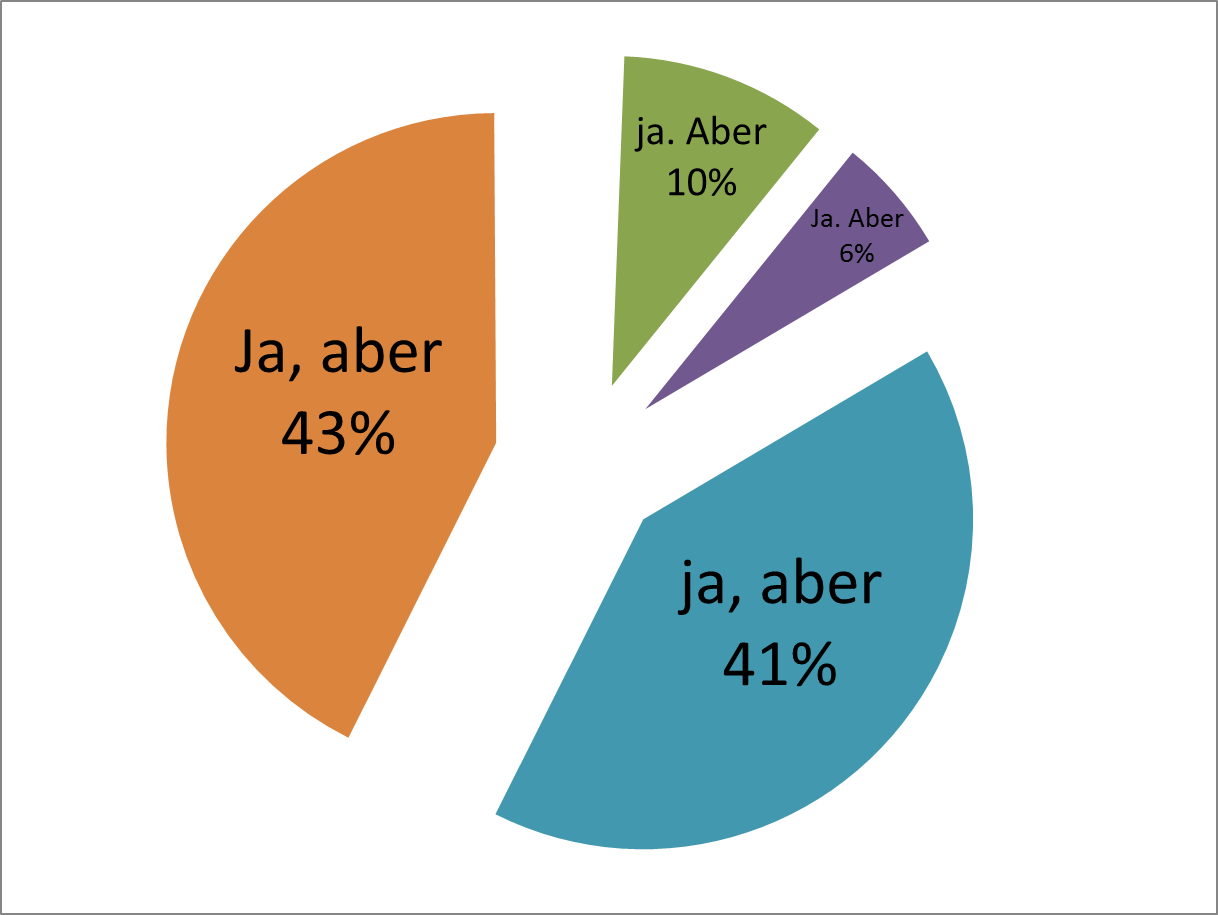

Für eine Ermittlung der wichtigsten Strukturtypen ist es zunächst einmal wichtig zu erfahren, in welcher syntaktischen Einbettung ja aber vorkommt: im selben Satz, zu Anfang desselben Satzes, am Ende des einen und am Anfang des anderen Satzes usw. Eine solche Erhebung kann man zunächst einmal über zwei Kriterien laufen lassen: Interpunktionszeichen zwischen ja und aber (Punkt oder Komma) und Groß- und Kleinschreibung (GKS) von ja bzw. aber. Dabei ergeben sich acht Kombinationsmöglichkeiten, die man über entsprechende Suchketten19 einzeln suchen kann. Man erhält folgende Trefferanzahlen (Suche am 08.02.2013):

|

Punkt |

Komma |

gesamt |

|

|

ja aber |

73 |

5913 |

5986 |

|

Ja aber |

14 |

6146 |

6160 |

|

ja Aber |

1477 |

4 |

1481 |

|

Ja Aber |

821 |

10 |

831 |

|

gesamt |

2385 |

12073 |

14458 |

Tabelle 1: Trefferanzahl für ja aber in Abhängigkeit von GKS und Interpunktion

Vernachlässigt man einmal die vier Kombinationen, die es zusammen nicht auf 1% der Gesamttrefferanzahl schaffen (die ohnehin auf besonderen Orthographien, wie der Vollkleinschreibung, beruhen oder Fehler und besondere Kennzeichnungen usw. erfassen), so lassen sich strukturell deutlich zwei Haupt- und zwei Nebentypen ermitteln:

Abbildung 8: Erscheinungsweisen von ja aber hinsichtlich GKS und Interpunktion

Dieses Ergebnis kann man dahingehend interpretieren, dass die Haupterscheinungsweise von direkt aufeinander folgendem ja aber zunächst eine in denselben orthographischen Gesamtsatz eingebettete ist (= Komma zwischen ja und aber, 84%), wobei die GKS darauf hinweist, dass die satzinitiale Verwendung (= Ja, aber ) etwa gleich häufig vorkommt wie die kombiniert final-initiale (= ja, aber). Darüber hinaus kommt auch noch eine satzübergreifende Verwendung vor (16%), die sich danach unterteilen lässt, ob ja selbst satzwertig ist (= Ja. Aber) oder nicht (= ja. Aber). Diese Tendenzen wären noch zu präzisieren – Fehlbelege etc. müssten ausgesondert und Substantivierungen extra gezählt werden, bei den finalen Verwendungen müssten noch die Fälle von Komma vor ja gesichtet oder ausgeschlossen werden usw. –, erweisen sich aber bei Stichproben-Überprüfungen in der KWIC-Ansicht als stabil.

An diese quantitative Vorerhebung schließt sich eine qualitative Studie an. Die bisherige Suche hatte die Fälle nicht erfasst, in denen zwischen ja und aber kein Interpunktionszeichen steht. Für die folgende Studie wurde über die einfache Suchkette „ja aber“ (= gib mir alle Stellen, in denen ja und aber unabhängig von Interpunktionszeichen direkt aufeinander folgen, eingestellte Suchoption: unabhängig von GKS) ein Belegkorpus erstellt. Aus diesem Belegkorpus wurden chronologisch sortiert alle Belege aus dem Jahr 2000 exportiert (Treffer: 10.920, Exportbegrenzung: 10.000) und die ersten 100 (Nichtfehl-)Belege davon zur Einzelanalyse herangezogen. Dieses 100’er Analysekorpus bildet die Grundlage für die qualitative Studie.

Die in der Vorerhebung ermittelten beiden Haupterscheinungsweisen werden ab jetzt unter den folgenden Bezeichnungen geführt:

|

- |

TCU (= turn constructional unit) für die satzinitiale Verwendung und |

|

- |

Gelenk für die kombiniert final-initiale Verwendung. |

Die beiden Hauptverwendungsweisen zeigen sich auch in dem Analysekorpus, allerdings mit einer anderen quantitativen Gewichtung:

|

(7) |

Gelenk (53%)20 Dafür sei man beim Fremden- und Asylrecht im Wesentlichen seiner Meinung: „Integration ja, aber ein klares Nein zu Neuzuwanderung.“ |

|

(8) |

TCU

(34%)

|

Zudem konnte die Anzahl der im Analysekorpus vorfindlichen Substantivderivate ermittelt werden. Es scheint so zu sein, dass die Substantivderivate gegenüber der Voruntersuchung zu Lasten der dort als satzinitial eingestuften Verwendungen geht:

|

(9) |

Substantivderivat (10%)

|

Folgend werden die Gelenke und die TCU’s näher untersucht. Dabei zeigt sich zunächst eine Auffälligkeit in der Verteilung: In über der Hälfte der Fälle (51 zu 35) taucht ja aber als Rede-Einheit im Rahmen direkter oder indirekter Redewiedergabe auf, wie auch in den beiden Beispielen (7) und (8) (in der folgenden Tabelle als „Rede“ gekennzeichnet):

|

Rede |

¬Rede |

|

|

TCU |

29 |

5 |

|

Gelenk |

22 |

30 |

Tabelle 2: ja aber in Abhängigkeit von Redewiedergaben

Aussagekräftig ist dabei das geringe Vorkommen als TCU in Belegen ohne Redewiedergabe. Das lässt darauf schließen, dass im Schriftlichen grundlegende Organisationsprinzipien des Gesprochenen (nämlich Dialogizität) jedenfalls nicht so ohne Weiteres adaptiert werden. Andersherum sind die Gelenk-Vorkommen gut verteilt.

Nimmt man nur die beiden häufigsten Fälle, so kann man annäherungsweise sagen: TCU/gesprochen und Gelenk/geschrieben, wobei dann übrig bliebe: Gelenk/auch gesprochen. Grob gesagt, scheint Gelenk damit eher schriftsprachlich zu sein und im Gesprochenen adaptiert zu werden. Solche Fälle wären dann medial gesprochen, konzeptionell aber schriftlich. Betrachtet man ja aber als eine sprachliche Einheit mit vorwiegend pragmatisch zu beschreibender Bedeutung, so erhalten diese Fälle möglicherweise den Charakter von Einheiten des pragmatischen Standards (cf. hierzu die Beiträge in Hagemann/Klein/Staffeldt 2013, vor allem Klein 2013, Deppermann/Helmer 2013 und Staffeldt 2013 sowie Staffeldt 2015).

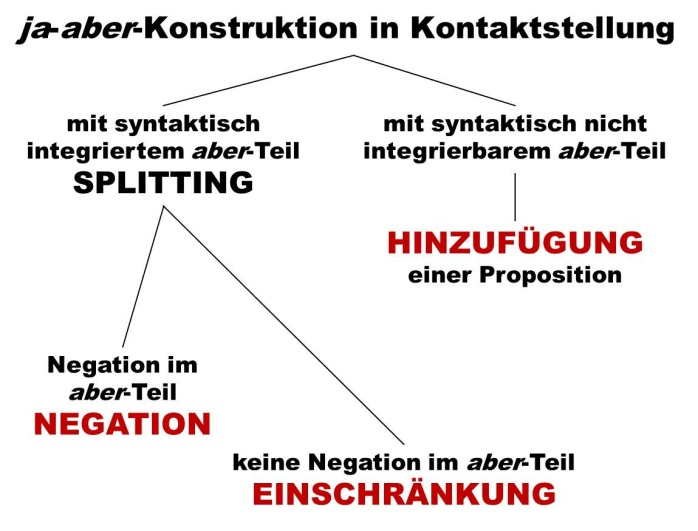

Bei der weiteren Analyse zeigt sich eine zweite Auffälligkeit. Diese betrifft den Zusammenhang des aber-Teils mit dem vor dem ja -Teil stehenden. Der aber-Teil kann in vielen Fällen nämlich als ausgelagerte Einheit betrachtet werden, die in dem Bezugssatz eine syntaktische Rolle (zum Beispiel als konditionale, kausale, temporale, lokale oder modale Angabe im valenziellen Sinn) einnehmen könnte, wenn sie dort (bspw. nebensatzförmig) stünde. Diese Verwendung bezeichne ich als syntaktisch integrierbar (cf. Abschnitt 3.2.2). Ihr steht eine Verwendung gegenüber, in der der aber-Teil nicht syntaktisch integrierbar ist (cf. Abschnitt 3.2.3).

Bei syntaktisch integriertem aber-Teil sind zwei Fälle zu unterscheiden, die – wie zu zeigen sein wird – auch funktional verschieden sind. Unterscheidungsmerkmal ist, ob im aber-Teil eine Form der Negation vorkommt (= NEGATION) oder nicht (= EINSCHRÄNKUNG21 ). Zu den Negationsmitteln werden hier Negationspartikeln (nein, nicht) ebenso gezählt wie nicht-graduelle negative Indefinita (i. S. v. Dudengrammatik 82009: 912f., z. B. niemand, kein/er, nichts; cf. hierzu auch Blühdorn 2012: 105–140) und weitere Negationsmöglichkeiten (siehe Beispiel (10)).

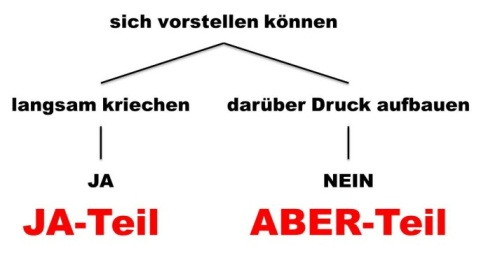

|

(10) |

Interview, Thema: Bergwerkskatastrophe (Gelenk)

|

Die syntaktische Integrierbarkeit ist hier allein schon durch die Parallelisierung der beiden dass-Sätze gegeben, die jeweils als Rechtsherausstellung oder Nachtrag eingestuft werden können, weil sie im Vordersatz pronominal durch das vertreten sind (cf. Schwitalla 42012: 114f.). Ja ist hier, interpunktorisch durch Komma angezeigt, als Kommentar zu dem ersten dass-Satz als eine Art Responsiv zu betrachten, deren zustimmender Inhalt aus dem Vordersatz kommt: ‚dass das langsam kriecht, hätte ich mir vorstellen können‘. Aber hingegen markiert: ‚dass sich darüber neuer Druck aufbaut, hätte ich ausgeschlossen‘. Das Negationselement ergibt sich durch ausgeschlossen.22

|

(11) |

Filmrezension (Gelenk)

|

Auch hier haben wir es wieder mit einem finalen ja zu tun. Die im aber-Teil vorkommende Negation ist kein. Dass der aber -Teil syntaktisch integrierbar ist, kann durch einen Weglasstest gezeigt werden: Unmoralisch in allen Belangen bis zum „geht nicht mehr“, aber kein Zentimeterchen mehr Haut, als die Frauenverbände erlauben . Ohne syntaktischen Verlust kann der ja-Teil weggelassen werden, der aber-Teil ist also jedenfalls integriert. Dieser Test funktioniert übrigens auch in (10).

|

(12) |

Feature über Spürhunde (TCU)

|

Hier wird eine Frage-Antwort-Sequenz inszeniert. Die Antwort wird mitja aber eingeleitet, in dem aber-Teil ist das zweimalige nie das Negationselement.

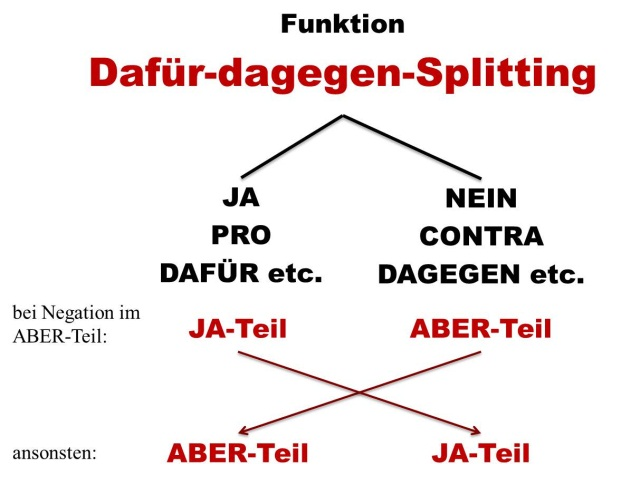

Auch wenn die Gelenk-Vorkommen sicher nicht die in der Literatur beschriebenen ja-aber-Vorkommen sind, so kann doch in diesen Gelenk- oder TCU-Fällen mit syntaktisch integrierbarem aber-Teil, in dem eine Negation enthalten ist, noch am ehesten die klassische Funktionsbeschreibung gesehen werden: Der ja-Teil stimmt zu (bejaht), der aber-Teil widerspricht (verneint). Und es scheint auch zu gelten, dass der aber-Teil in seiner Relevanz höher einzuschätzen ist als der ja-Teil. Die ja-aber-Konstruktion leistet hier ein Splitting in Bezug auf Vorhergehendes. Das Vorhergehende wird nicht gänzlich verneint, sondern nur ein Teil davon. Die ja- aber-Konstruktion schafft allerdings erst die Möglichkeit des Teilwiderspruchs, indem sie die vorherige Ganzheit aufteilt. Deutlich wird das in den Fällen des – wie man es nennen könnte – offenen Splittings wie im Beispiel (7), das hier als (13) wiederholt wird:

|

(13) |

Bericht (Politik)

|

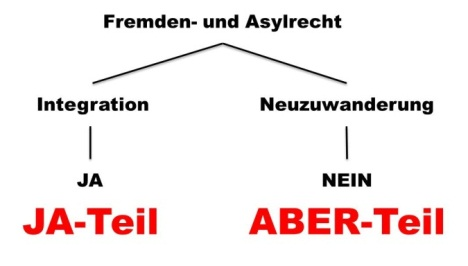

Das Oberthema „Fremden- und Asylrecht“ wird in zwei Unterthemen aufgeteilt, nämlich „Integration“ und „Neuzuwanderung“. Es ist alles andere als klar, dass das Oberthema so gesplittet ist oder gesplittet werden muss. Das leistet erst die ja-aber-Konstruktion. Dadurch wird es möglich, innerhalb eines Bereiches sich für den einen und gegen den anderen Teil dieses Bereichs zu entscheiden. Man könnte den Zusammenhang folgendermaßen veranschaulichen (daneben gleich die entsprechende Analyse für Beispiel (10)):

Abbildung 9: Offenes Splitting (Beispiel (13))

Abbildung 10: Offenes Splitting (Beispiel (10))

Neben einem solchermaßen offenen Splitting gibt es aber auch Fälle eines halb verdeckten Splittings. Und hier sehe ich die Möglichkeit, eine eigenständige Funktion von aber zu postulieren. Während nämlich in den Fällen des offenen Splittings die Adversativität im Grunde durch die Negation hergestellt wird, ja als Responsiv zustimmender Natur ist und ja aber insgesamt als Splitter fungiert, so hat – geht man einmal von dem Schema in den Abbildungen 15 und 16 als Analyse-Portfolio aus – aber in den Fällen (halb oder voll) verdeckten Splittings eine gut beschreibbare Aufgabe. Nehmen wir hierfür das folgende Beispiel (14):

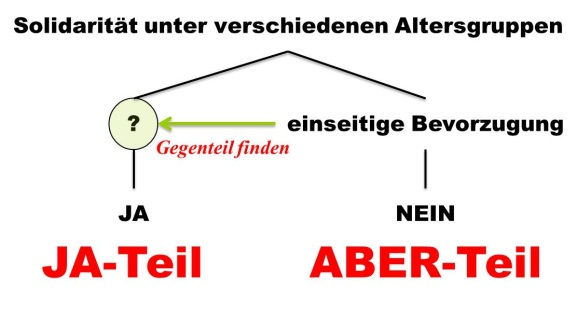

|

(14) |

Interview eines Kandidaten für eine Wahl

|

Hier liegen, nimmt man Kallmeyers Perspektive ein, zwei nacheinander geschaltete ja-aber-Konstruktionen vor. Durch diese Parallelisierung der ersten beiden Sätze mit der ja-aber -Konstruktion im dritten wird es möglich, jeweils einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem ersten Satz und dem ja-Teil im dritten sowie dem zweiten Satz, der ja auch durch aber eingeleitet wird, und dem aber-Teil im dritten. Wenn man nun verstehen will, wofür der Kandidat ist, wozu der Kandidat ja sagt, denn zum ganzen Oberthema sagt er ja gerade nicht ja, muss man das Gegenteil zu dem im aber-Teil negierten Inhalt herstellen, was bedeutet: die Negation sozusagen rückgängig machen. Man könnte auch sagen, dass man als LeserIn ein Gegenteil zu ‚einseitige Maßnahmen zugunsten einzelner Bevölkerungsschichten‘ (im Schaubild kurz als „einseitige Bevorzugung“) finden muss, was übrigens gar nicht so einfach ist und möglicherweise eher vage mit ‚ausgewogene Belastung‘ (statt ? ‚zweiseitige Bevorzugung‘) o. ä. angegeben werden müsste:

Abbildung 11: Halb verdecktes Splitting (Beispiel (14))

Das Splitting kann übrigens auch voll verdeckt sein. Von der Struktur der ja-aber-Konstruktion bleibt dann nur das Grundgerüst übrig. Etwa wie in Beispiel (15):

|

(15) |

Zwischenüberschrift

|

Wenn die obigen Beschreibungen richtig sind, und die Grundfunktion der ja-aber-Konstruktion bei integrierbarem aber-Teil das Splitting eines Oberthemas ist, wodurch ein teilweises Ja-Sagen und ein teilweises Nein-Sagen möglich wird (kurz: Pro-kontra-Splitting oder Dafür-dagegen-Splitting), läuft die Funktion dieser Zwischenüberschrift auf eine dreifache Suchanweisung hinaus:

Abbildung 12: Voll verdecktes Splitting (Beispiel (15))

Die nicht-negierten Fälle funktionieren spiegelbildlich:

|

(16) |

Bericht über Reaktionen auf die Ankündigung eines Schulstreiks

|

Der aber-Teil ist syntaktisch integriert (selbst ohne ja aber : Demonstrieren in der Freizeit), im aber-Teil liegt jedoch keine Negation vor. Wir haben es hier wieder mit einem Splitting zu tun. Denn um zu verstehen, was hier gemeint ist, muss ein Gegenteil zu dem Inhalt im aber-Teil gefunden werden, also ein Gegenteil zu in der Freizeit:

Abbildung 13: Halb verdecktes Splitting (Beispiel (16))

Das einfachste Gegenteil erreicht man natürlich durch Verneinung nicht in der Freizeit, was – vorausgesetzt es gibt nur Freizeit und Schulzeit, wobei tertium non datur gilt – bedeutet: ‚in der Schulzeit‘. Wenn das Dafür-dagegen-Splitting auch hier gilt, heißt das: zudemonstrieren in der Freizeit sagt man ja (dafür), zu demonstrieren in der Schulzeit sagt man nein (dagegen). Das ist argumentativ aber natürlich eine Finte, denn in der Freizeit streiken ist eine contradictio in adjecto, weshalb wohl auch streiken zu demonstrieren umgedeutet wurde.

Genau besehen sagt man in einem solchen Fall also mit dem ja-Teil ‚nein‘. Mir scheint, dass hier keinerlei Zustimmung zu der fremden Position mehr auszumachen ist. Wer eine solche Konstruktion wählt, tut dies, um ‚nein‘ zu sagen. Oder um es mit Langacker (1987: 183–189) zu sagen: die Seite demonstrieren nein ist profiliert.

Man könnte, und das hat dieser Gruppe ihren Namen gegeben, die Fälle auch als Einschränkung einer Proposition auffassen, wie an den folgenden Belegen gezeigt wird:

|

(18) |

Kausale Einschränkung

|

|

(19) |

Temporale Einschränkung

|

|

(20) |

Lokale Einschränkung

|

|

(21) |

Modale Einschränkung

|

Was die nein-Profilierung angeht, so müsste dann also stimmen:

|

- |

In (18) sagt man, dass man nicht allein vom Snowboarden leben konnte, |

|

- |

in (19) sagt man, dass man jetzt nicht hätte sparen sollen, |

|

- |

in (20) sagt man, dass Europa nicht funktioniert, wenn nicht alle (also auch Frankreich) mitmachen, und |

|

- |

in (21) sagt man, dass man nicht ineffizient (= zu viel privat) im Rahmen von Mitarbeiter-Telefongesprächen kommunizieren soll. |

Zusammenfassen lässt sich die Aufteilung beim Dafür-dagegen-Splitting in den Fällen von syntaktischer Integrierbarkeit des aber-Teils mit der folgenden Abbildung:

Abbildung 14: Das Dafür-dagegen-Splitting bei ja aber mit syntaktisch integrierbarem aber-Teil

Von der Verteilung her sind es stärker die Gelenk-Fälle, bei denen ein solcher Form-Funktionszusammenhang vorliegt, und mehr NEGATIONsfälle. Deutlich dispräferiert sind die Fälle mit TCU ohne Negation im aber -Teil:

|

TCU |

Gelenk |

|

|

NEGATION |

10 |

23 |

|

EINSCHRÄNKUNG |

3 |

14 |

Tabelle 3: Verteilung der beiden Vorkommensvarianten von ja aber mit syntaktisch integrierbarem aber-Teil auf die beiden Haupterscheinungsweisen

Wenn die Beschreibung richtig ist, dann eignet sich diese ja- aber-Konstruktion mit ihrem Dafür-dagegen-Splitting bestens dazu, eine (abschließende) Stellungnahme zu etwas abzugeben. Hier sehe ich auch das Haupteinsatzgebiet für eine solche Konstruktion. Es geht nicht vorrangig darum, zu widersprechen oder die Relevanz des selbst Gesagten hochzustufen, sondern darum, zu einem bestimmten Thema Stellung zu beziehen, d. h.: klar zu machen, wogegen und wofür man bei diesem Thema ist. Sei das Thema textuell gegeben oder sei es selbst gesetzt und monologisch prozessiert oder sei es in der Vorgängeräußerung zu finden und damit dialogisch prozessiert.

Während bei den Fällen mit syntaktisch integrierbarem aber-Teil ein gesetztes Thema gesplittet wird, kann man mit einer ja-aber -Konstruktion mit syntaktisch nicht integrierbarem aber-Teil Propositionen hinzufügen. Da Illokutionen über Propositionen laufen, sind diese Konstruktionen funktional nicht auf den Bereich der Meinungskundgabe dafür/dagegen festgelegt. Mit ihnen können vielmehr unterschiedliche Sprechhandlungen vollzogen werden. Hierfür seien in der Folge nur ein paar Beispiele genannt, deren genaue Funktionsbestimmung noch aussteht (und auch ein im Grunde eigenständiges Thema wäre). Die Bezeichnungen für die Funktionen sind daher als vorläufig zu verstehen.

|

(22) |

annehmen, Ausdruck einer Vermutung

|

|

(23) |

rechtfertigen

|

|

(24) |

ein Gegenargument anführen

|

|

(25) |

Perspektivierung23

|

Bezogen auf die strukturellen Haupterscheinungsweisen sind mehr TCU’s als Gelenke mit dieser Form-Funktionsausprägung anzutreffen. In der Gesamtübersicht:

|

TCU |

Gelenk |

|

|

NEGATION |

10 |

23 |

|

EINSCHRÄNKUNG |

3 |

14 |

|

HINZUFÜGUNG |

18 |

10 |

|

Gesamt |

31 |

47 |

Tabelle 4: Verteilung der Vorkommensvarianten von ja aber auf die beiden Haupterscheinungsweisen

Für die hier untersuchte ja-aber-Konstruktion in Kontaktstellung, bei der ja und aber unmittelbar aufeinander folgen, aber durch Interpunktionszeichen voneinander getrennt sein können, lassen sich zwei Hauptverwendungen ausmachen: das Splitting und die Hinzufügung. Bei dem Splitting ist der aber-Teil syntaktisch integrierbar, bei der Hinzufügung nicht. Die eigentliche Leistung des Splittings besteht darin, ein Oberthema aufzuteilen, sodass Teilthemen verhandelbar werden. Je nachdem, ob der syntaktisch integrierbare aber-Teil eine Negation aufweist oder nicht, kann das Splitting in die Fälle von NEGATION (mit Negation) und EINSCHRÄNKUNG (ohne Negation) unterteilt werden. Die Negationsfälle sind dabei gut für Meinungskundgaben oder Stellungnahmen zu einem bestimmten Thema geeignet. Bei den einschränkenden Fällen geht es eher darum, nein zu einem bestimmten Teilthema zu sagen, wobei die Setzung des anderen Teilthemas, der Einschränkung, u. U. eine rhetorische Finte ist. In der Übersicht:

Abbildung 15: Untertypen der ja-aber-Konstruktion in der Übersicht

Anhand dreier Beispiele wird folgend kurz demonstriert, dass sich die Ergebnisse des schriftsprachlichen Zugangs auch auf gesprochensprachliche Vorkommen der so bestimmten ja-aber-Konstruktion anwenden lassen.

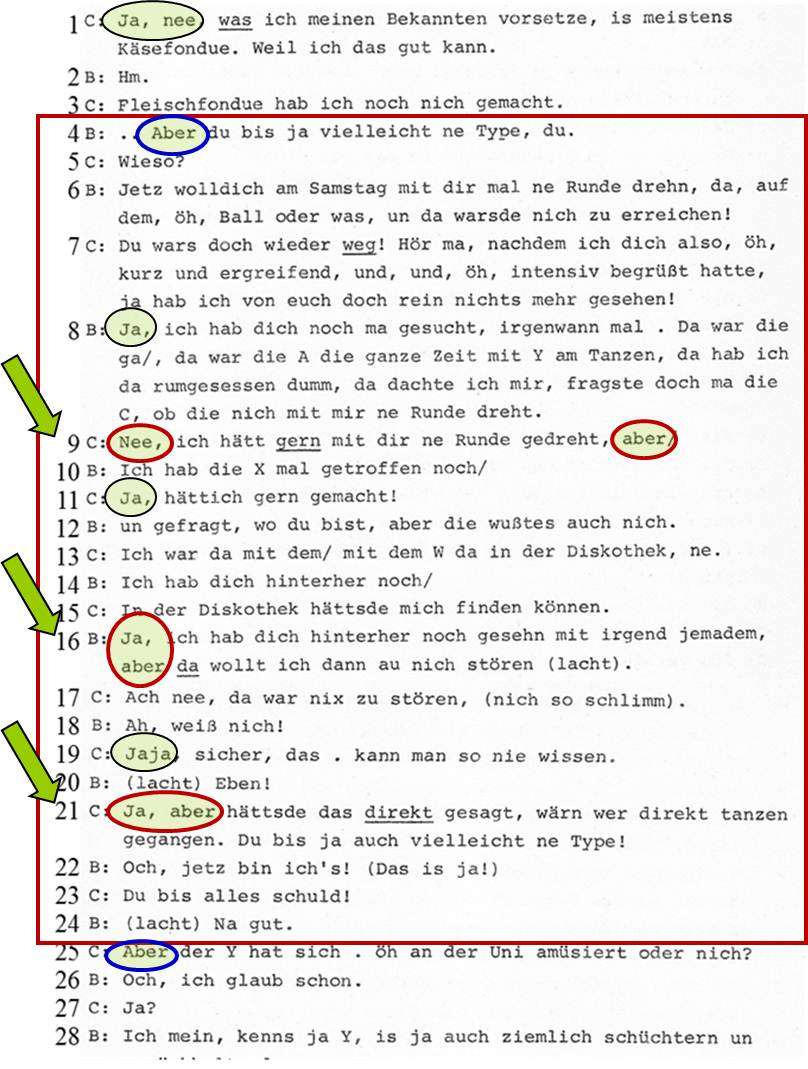

Das erste Beispiel stammt aus Brons-Albert (1984: 151f.). Es handelt sich um ein Telefongespräch. C, eine 24 Jahre alte Studentin, ruft bei A, einer 25 Jahre alten wissenschaftlichen Hilfskraft und B, einem 29 Jahre alten Grafiker an. A und B sind miteinander verheiratet, C und B miteinander befreundet. C spricht zunächst mit A und teilt mit, dass die Schreibmaschine schon bei C ist. Den größten Teil des Gesprächs bestreiten dann aber C und B, wobei mehrere verschiedene Themen abgehandelt werden. Das letzte große Thema vor dem hier interessierenden war die Diät von B und schließlich die Nachfrage von C, ob A und B nicht mal zu Besuch zu C kommen wollen, es könne dann auch Käsefondue geben. B antwortet, sie kämen, wenn B wieder was essen darf. Schließlich gleitet das Thema aus mit einem eher allgemein gehaltenen Vergleich von Käse- und Fleischfondue.

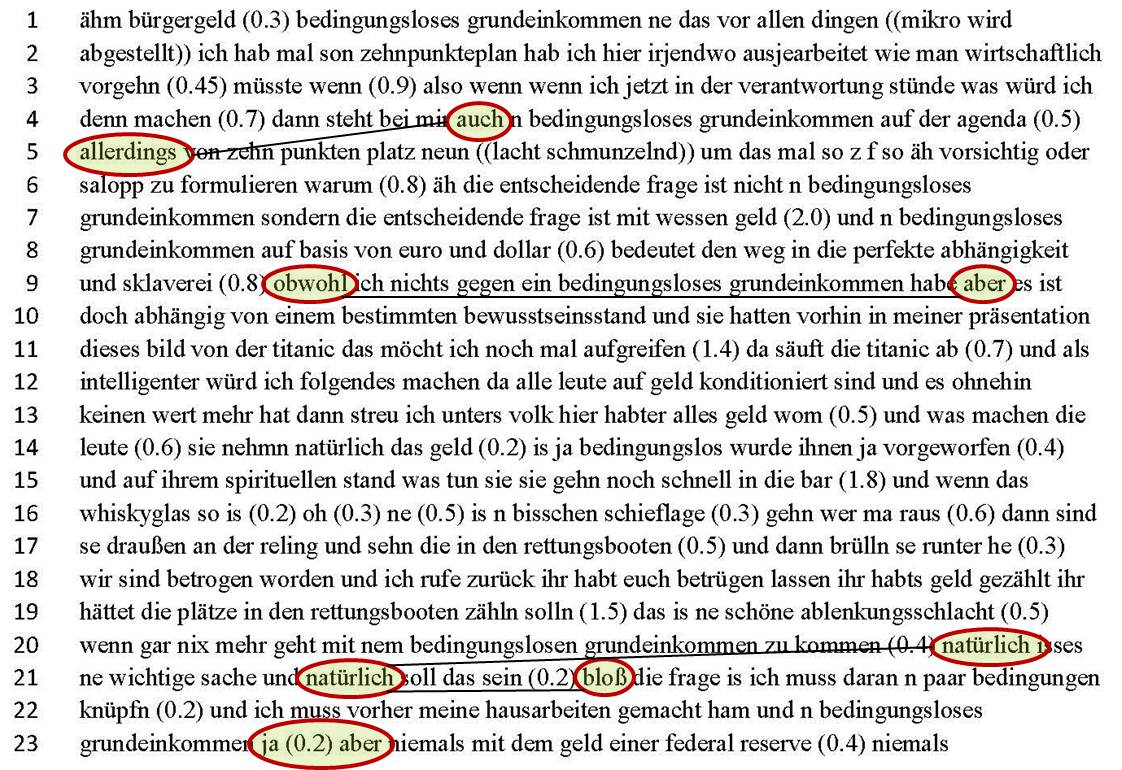

Für einen schnelleren Zugriff habe ich die entscheidenden Stellen in dem folgenden Transkriptausschnitt bereits markiert:

Beispiel (26)

Abbildung 16: Mit Markierungen und Zeilenzählung aufbereiteter Ausschnitt aus einem Transkript eines Telefongesprächs (aus Brons-Albert 1984: 151f.)

In 4 beginnt ein neues Thema in diesem Gespräch, das bis 24 andauert (rote Umrahmung). Danach folgt wieder ein neues Thema. In beiden Fällen wird die Setzung des neuen Themas durch ein initiales aber eingeleitet. Innerhalb des gesetzten Themas ist an fünf Stellen (8, 11, 16, 19 und 21) jeweils ein initiales ja anzutreffen. Während initiales aber hier also Themensetzungsfunktion zu haben scheint, so scheint initiales ja innerhalb eines Themas eine fortführende Funktion zu haben.

Eine ja-aber-Konstruktion im Sinne Kallmeyers ist an drei Stellen (hier durch Pfeile markiert) anzutreffen. Darunter befindet sich auch eine in Kontaktstellung (21). Ja aber taucht hier in Gestalt einer TCU auf, wobei der aber-Teil syntaktisch nicht integrierbar ist. Es handelt sich also um einen Fall von HINZUFÜGUNG. Ein solcher ist illokutionär offen. Da in dem zweiten Satz von 21 eine konvers identische Proposition zu 4 zu konstatieren ist, dürften diese beiden Teile zusammenhängen. Die These lautet: Was immer 4 ist, in 21 wird ein Gegenakt vollzogen. Ist 4 eine Art Beschimpfung, ist 21 insgesamt eine Gegenbeschimpfung. Ist 4 eine Art Vorwurf, ist 21 insgesamt ein Gegenvorwurf. Ist 4 eine Art Schuldzuweisung, ist 21 eine Gegenschuldzuweisung. Unterstützt wird diese Interpretation durch die nachfolgenden Turns, in denen in einem scherzhaften Interaktionsmodus (24: (lacht)) die Schuldfrage geklärt wird.

Der mit der ja-aber-Konstruktion eingeleitete Satz scheint ebenfalls in dem Dienste der Konverse zu stehen. Mit Rolf (1997: 226) könnte hier ‚eine Entschuldigung vorbringen’ angenommen werden: Man nennt einen Umstand, aus dem klar wird, dass man für den fraglichen Umstand nicht verantwortlich gemacht werden kann, man also nicht schuld ist. Im Gegenteil: Damit wird die Schuldfrage nämlich direkt an den ursprünglichen Schuldzuweiser zurückgewiesen.

Bei dem folgenden Beispiel handelt es sich um eine Antwort im Rahmen einer Podiumsdiskussion zu dem Thema „Mindestlohn“. Der Antwortende, Andreas Clauss, ist Vorstand der Novertis Stiftung24 und Geschäftsführer des Schweizer Stiftungsbundes bzw. einer Schweizer Treuhandgesellschaft (wie auf einer Unterseite des Stammtisch München25 genannten Internetauftritts zu erfahren ist). Die Novertis ist auf den ersten Blick politisch schwer einzuordnen. Ob sie einem rechten Lager zugehörig ist, kann man nicht mit Bestimmtheit sagen. Allerdings hören sich die Teaser-Überschriften auf dem Titelblatt der auf Ihrer Homepage umworbenen Zeitschrift Compact ein wenig so an, als könnte sie es sein. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Es geht bei der Analyse des folgenden Beispiels nicht um Fragen der politischen Sympathie oder Antipathie (wobei eher letzteres der Fall wäre), sondern lediglich darum, an einem zweiten Beispiel zu zeigen, dass der schriftsprachliche Zugang zu der so bestimmten ja-aber-Konstruktion auch Bestand für das Gesprochene hat. Das Beispiel selbst ist auf YouTube26 zu finden. Für die Analyse hier jetzt ein (sozusagen einfaches, am Text des Gesprochenen orientiertes) Transkript, in dem – wie auch schon bei (26) – wieder Markierungen eingefügt sind:

Beispiele (27)

Abbildung 17: Beispiel Mindestlohn (Antwort bei einer Podiumsdiskussion)

Die uns hier interessierende ja-aber-Konstruktion ist in 23 zu finden. Es handelt sich um ein Gelenk mit Negation im syntaktisch integrierbaren aber-Teil. Die Funktion wäre demnach: Dafür-dagegen-Splitting. Clauss gibt nach dieser Interpretation hier eine thematisch resümierende Stellungnahme ab: Er ist für ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber gegen eine Finanzierung mit den Mitteln einerfederal reserve. Dieses Statement wird vorbereitet durch die anderen ja-aber-Konstruktionen: Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist auf der Agenda, aber nachrangig (4–5). Gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen habe ich nichts, man braucht dafür aber einen gewissen Bewusstseinsstand (9–10). Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist eine wichtige Sache, die natürlich sein muss, aber daran müssen ein paar Bedingungen geknüpft werden (20–21).

Das gehäufte Vorkommen dieser Konstruktion macht diese Antwort zu einer voll rhetorisierten und auf Persuasion hin angelegten. Während die ersten drei ja-aber-Konstruktionen (im Kallmeyer’schen Sinn) nach unserer Interpretation Einschränkungen oder Hinzufügungen wären (je nach der Beurteilung der syntaktischen Integrierbarkeit des aber-Teils), handelt es sich bei der letzten um eine Negation. Hier wird ein Schlusswort gesprochen, dessen Hauptelement, die Negation niemals, durch ein wiederholtes finales Vorkommen besonders hervorgehoben wird.

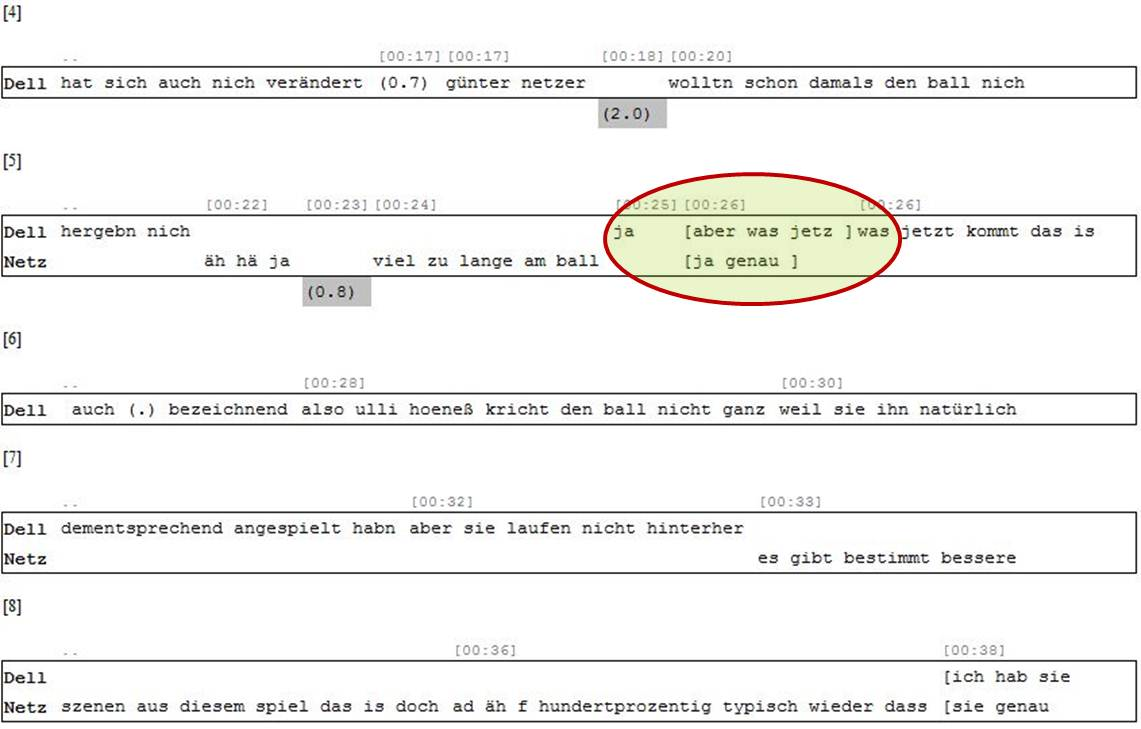

Das mittlerweile (oder momentan) nicht mehr als Duo aktive Fußball-Moderatoren-Paar Gerhard Delling (Sportjournalist) und Günter Netzer (ehemaliger Fußballprofi) sind die Protagonisten des letzten Beispiels, das auf YouTube27 eingestellt ist und aus dem der hier relevante Ausschnitt als Beispiel (28a/b) transkribiert folgt. Wiederum sind Markierungen eingefügt, um die relevanten Stellen schnell finden zu können. Auf eine prosodische Transkription (mit z. B. Akzenten, Nebenakzenten, Kadenzen, Intonation usw.) wurde ebenfalls wieder verzichtet:

Beispiel (28a)

Abbildung 18: Gerhard Delling (Dell) und Günter Netzer (Netz) I

Diese Interaktion, daran lässt allein schon die Metakommunikation in 8 das is doch wieder hundertprozentig typisch erkennen, reiht sich ein in die Serie ritualisierter Sticheleien, die das Moderatoren-Paar häufig inszeniert. Als ein Mittel zur Stichelei dient auch die ja- aber-Konstruktion in 5. Es handelt sich um eine als TCU auftretende HINZUFÜGUNG, deren Handlungsgehalt also offen ist für die interaktional relevanten Belange. Vorausgegangen ist eine Stelle, an der Delling die Einschätzung abgibt, dass Netzer schon damals den ball nich hergebn wollte. Ein Fehlverhalten, das aber insofern tolerierbar ist, als darin natürlich auch Spielwille zum Ausdruck kommt. Insofern reagiert Netzer erwartungsgemäß, leise ein leichtes Lachen andeutend, mit der Zustimmung viel zu lange am Ball. Mit der ja-aber-Konstruktion, die sich mit einer wiederholten Zustimmung ja genau zunächst überlappt, wird nun das nächste Fehlverhalten thematisch und vorausweisend ausführlich eingeleitet: ja aber was jetzt kommt das is auch bezeichnend, weshalb man den Eindruck bekommen kann, dass diese Stelle nicht zufällig ausgewählt wurde. Dieses Fehlverhalten (nämlich: nach schlechtem Anspiel nicht mehr hinterherlaufen, um zu versuchen, den Ball wieder zu bekommen) hat nichts mehr mit Spielwille, sondern eher etwas mit Faulheit zu tun. Es handelt sich somit nicht mehr ohne Weiteres um ein Fehlverhalten, das scherzhaft vorgeworfen und akzeptiert werden kann. Jedenfalls reagiert Netzer seinerseits mit der Einschätzung, dass die Auswahl genau dieser Stelle wieder hundertprozentig typisch sei und dass sie ausgesucht worden sei, um ihn zu kompromittieren:

Beispiel (28b)

Abbildung 19: Gerhard Delling (Dell) und Günter Netzer (Netz) II

Die ja-aber-Konstruktion leistet hier eine Relevanzabstufung im Kallmeyer’schen Sinn. Die Zustimmung von Netzer wird heruntergestuft, der folgende Vorwurf eines Fehlverhaltens hochgestuft. Sie steht aber vorrangig im Dienste eines perlokutionären Spiels, dessen perlokutionäre Kraft zur Klasse der Derisativa (= zum Bereich der Scherzhaftigkeit zu zählende emotionale perlokutionäre Kräfte, bei denen Elemente des Spöttischen eine Rolle spielen) gehört und als Frotzeln bezeichnet werden kann (cf. Staffeldt 2007: 192, cf. Günthner 2000: 155–203) – hier illokutionär mit einem Fehlverhaltensvorwurf verbunden. Wie bei allen iocativen perlokutionären Kräften, zu denen auch die Derisativa gehören und bei denen eine scherzhafte Interaktionsmodalität das verbindende Element ist, kann die Situation leicht kippen: „Aus dem Spiel kann schnell bitterer Ernst werden.“ (Staffeldt 2007: 192). Jedenfalls aber, und das war zu zeigen, ist auch hier das aus dem Zugang über schriftsprachliches Vorkommen von ja aber erwachsene Modell zur Beschreibung der Funktion dieser Konstruktion tragfähig.

Die Analysen haben gezeigt, dass ein schriftsprachlicher Zugang zur Erforschung einer pragmatisch beschreibbaren sprachlichen Einheit wie der ja-aber-Konstruktion, deren konzeptionelle Heimat eher im Gesprochenen vermutet wird, fruchtbar ist. Es können zwei Vorkommensweisen strukturell-funktional voneinander unterschieden werden: das Splitting (als NEGATION oder als EINSCHRÄNKUNG) und die HINZUFÜGUNG.

Das ja-aber-Splitting scheint im Falle der Negation noch am ehesten semantisch kompositional rekonstruiert werden zu können, insofern hier ja im weitesten Sinn responsiv als Zustimmung zu einem Teilaspekt des durch ja aber gesplitteten Oberthemas und aber im weitesten Sinn adversativ als Einleitung einer Ablehnung eines anderen Teilaspektes verstanden werden kann – bei der Einschränkung dreht sich dies um. Nach dem Kriterium der prosodischen Eigenständigkeit müssten diese Verwendungen von ja aber noch eine mehr oder weniger deutliche Eigenständigkeit von ja aufweisen. Diese Verwendungen hängen aber noch an einem weiteren Kriterium: der syntaktischen Integrierbarkeit des aber-Teils. Gesplittet wird nur, wenn der aber-Teil syntaktisch in das Vorangegangene integriert werden kann (etwa als Angabe im valenziellen Sinn) und nicht eine syntaktisch eigenständige Äußerung ist, die durch aber eingeleitet wird. Die Hauptfunktion des ja-aber-Splittings ist in der Ermöglichung einer Dafür-dagegen-Stellungnahme zu sehen.

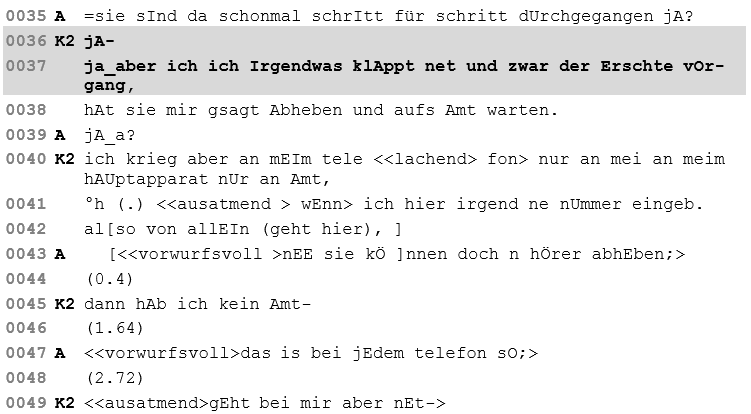

Wenn der aber-Teil syntaktisch nicht integrierbar ist, werden Propositionen hinzugefügt. Illokutionär scheinen diese Hinzufügungen nicht festgelegt zu sein. Die solchermaßen durch ja aber angeschlossenen Sprechakte beziehen sich auf vorhergehende, zu denen propositional allerdings keine Adversativität vorliegen muss. Adversativität scheint auf einer anderen Ebene zu liegen, und zwar auf einer pragmatisch beschreibbaren. Ob es sich dabei um die Zurückweisung von Präsuppositionen, um Gegensprechakte oder um Konfrontationen auf der Beziehungsebene handelt, muss im Einzelfall geklärt werden. Das ist mitunter nicht leicht, wie bei einer Stelle in einem Call-Center-Reklamationsgespräch (Beispiel (29)):

(Bose et al. 2012: 169)

Beispiel (29)

Abbildung 20: Transkriptausschnitt aus Bose et al. 2012: 169 (Hervorhebung durch d. Verf.)

Die ja-aber-Konstruktion (mit prosodischer Anbindung von ja an aber) taucht hier nach einem (prosodisch als eigenständige Äußerung realisiertem) Responsiv-ja auf, mit dem auf eine Frage geantwortet wird. Insofern gibt es keinen Grund, hier von dem Vorliegen eines Koerfer’schen Verstehens-ja auszugehen, denn dass verstanden wurde, wurde bereits klar signalisiert. Eine Präsuppositionszurückweisung könnte hier allerdings vorliegen. Dass man etwas Schritt für Schritt schon einmal gemeinsam durchgegangen ist, heißt nämlich nicht, dass es danach dann auch alleine funktioniert. Es könnte sich aber auch einfach um die Angabe des Grundes handeln, warum man ein zweites Mal anruft, obwohl man die Sache beim ersten ja schon Schritt für Schritt durchgegangen ist. Hinzu kommt, dass es sich natürlich auch um einen Zug im (sich im weiteren Verlauf intensivierenden) Beziehungskonflikt mit der Call-Center-Agentin handeln kann, gegen die sich ein Kunde durchsetzen muss, will er nicht als unfähig dastehen, nachdem er ja bereits Schritt für Schritt instruiert wurde. Dafür spräche übrigens dann der Abbruch nach ich ich und der Neustart mit einer unpersönlichen Formulierung, bei der eine Sache nicht funktioniert.

Hinzufügendes ja aber hingegen ist nicht einfach wörtlich ‚ja‘+‚aber‘. Schon deswegen nicht, weil mit ja hier keine noch so sehr verschobene Zustimmung mehr ausgedrückt wird. Weder propositional akzeptierend, noch Verstehen anzeigend, etwas zugestehend, berücksichtigend oder Relevanz teilakzeptierend. Wer diese Konstruktion kompositional verstehen möchte, muss dies pragmatisch-kohäsiv tun, nämlich ja als anknüpfend und aber als gegeninitiativ verstehen. Mit hinzufügendem ja aber nimmt man Bezug auf Vorangegangenes Bezug und formuliert einen Gegenakt, auf welcher Ebene dieser dann auch immer liegen mag.

Ágel, Vilmos/Hennig, Mathilde (2006): „Theorie des Nähe- und Distanzsprechens“. In: Ágel, Vilmos/Hennig, Mathilde (eds.):Grammatik aus Nähe und Distanz. Theorie und Praxis am Beispiel von Nähetexten 1650–2000. Tübingen, Niemeyer: 3–31.

Aitchison, Jean (1997): Wörter im Kopf. Eine Einführung in das mentale Lexikon. Tübingen: Niemeyer. (= Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft 56).

Auer, Peter (1997): „Formen und Funktionen der Vor-Vorfeldbesetzung im gesprochenen Deutsch“. In: Schlobinski, Peter (ed.): Syntax des gesprochenen Deutsch. Opladen, WdV: 55–91.

Auer, Peter /Günthner, Susanne (2005): „Die Entstehung von Diskursmarkern im Deutschen – Ein Fall von Grammatikalisierung“. In: Leuschner, Torsten/Mortelmans, Tanja/De Groodt, Sarah (eds.): Grammatikalisierung im Deutschen. Berlin/New York, de Gruyter: 335–362. http://www.inlist.uni-bayreuth.de/issues/38/Inlist38.pdf .

Barth-Weingarten, Dagmar (2006): „fuzzy boundaries – Überlegungen zu einer Grammatik der gesprochenen Sprache nach konversationsanalytischen Kriterien“. In: Deppermann, Arnulf/Fiehler, Reinhard/Spranz-Fogasy, Thomas (eds.): Grammatik und Interaktion. Radolfzell, Verlag für Gesprächsforschung: 67–93. www.verlag-gespraechsforschung.de/2006/pdf/gui-barth.pdf .

Blühdorn, Hardarik (2012): Negation im Deutschen. Syntax, Informationsstruktur, Semantik. Tübingen: Narr.

Blumenthal, Andreas (1985): „Scheinalternative, Ja-aber-Taktik, Sokratische Methode – Ansätze zu einer Beschreibung rhetorischer Strategien aus konversationsanalytischer Perspektive“. In: Bausch, Karl-Heinz/Grosse, Siegfried (eds.): Praktische Rhetorik.Beiträge zu ihrer Funktion in der Aus- und Fortbildung. Auswahlbibliographie. Mannheim, Institut für deutsche Sprache: 51–73.

Borbonus, René (32011): Respekt! Wie Sie Ansehen bei Freund und Feind gewinnen. Berlin: Econ.

Bose, Ines et al (2012): „°hh hh° also von KUNdenfreundlich halt ich da nIcht viel bei ihnen; Analyse und Optimierung von Callcenterkommunikation am Beispiel von telefonischen Reklamationsgesprächen“. Gesprächsforschung – Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 13/21012: 143–195. http://www.gespraechsforschung-ozs.de/fileadmin/dateien/heft2012/ag-bose.pdf

Brons-Albert, Ruth (1984): Gesprochenes Standarddeutsch. Telefondialoge. Tübingen: Narr.

Burger, Harald (42010): Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Schmidt.

Deppermann, Arnulf (42008): Gespräche analysieren. Eine Einführung. Wiesbaden: VS.

Deppermann, Arnulf/Helmer, Henrike (2013): „Standard des gesprochenen Deutsch: Begriff, methodische Zugänge und Phänomene aus interaktionslinguistischer Sicht“. In: Hagemann, Jörg/Klein, Wolf Peter/Staffeldt, Sven (eds.): Pragmatischer Standard. Tübingen, Stauffenburg: 111–141.

Dobrovol’skij, Dmitrij (2006): „Reguläre Polysemie und verwandte Erscheinungen“. In: Proost, Kristel/Winkler, Edeltraud (eds.):Von Intentionalität zur Bedeutung konventionalisierter Zeichen. Festschrift für Gisela Harras zum 65. Geburtstag. Tübingen, Narr: 29–64.

Duden (82009): Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. Mannheim: Bibliographisches Institut.

Fillmore, Charles/Kay, Paul/O’Connor, Mary Catherine (1988): “Regularity and idiomaticity in grammatical constructions. The case of let alone ”. Language 64/3: 501–538.

Fleischer, Wolfgang (21997): Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer.

Fleischer, Wolfgang/Barz, Irmhild (42012): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Völlig neu bearb. v. Irmhild Barz unter Mitarbeit v. Marianne Schröder. Berlin/Boston: de Gruyter.

Gruber, Helmut (1996): Streitgespräche. Zur Pragmatik einer Diskursform. Opladen: WdV.

Günthner, Susanne (2000): Vorwurfsaktivitäten in der Alltagsinteraktion. Grammatische, prosodische, rhetorisch-stilistische und interaktive Verfahren bei der Konstitution kommunikativer Muster und Gattungen . Tübingen: Niemeyer.

Hagemann, Jörg/Klein, Wolf Peter/Staffeldt, Sven (eds.) (2013): Pragmatischer Standard. Tübingen: Stauffenburg.

Kallmeyer, Werner (2007): „Möglichkeiten der maschinellen Unterstützung bei der Arbeit mit Interaktionskorpora“. In: Kallmeyer, Werner/Zifonun, Gisela (eds.): Sprachkorpora – Datenmengen und Erkenntnisfortschritt . Berlin, de Gruyter: 203–234.

Kallmeyer, Werner (1987): „Bemerkungen zum Verhältnis von Sprache und Interaktion am Beispiel von ‚Ja aber‘“. In: Russ, Charles/Volkmar, Claudia (eds.): Sprache und Gesellschaft in deutschsprachigen Ländern. Beiträge eines Werkstattgesprächs des Goethe-Instituts York in Zusammenarbeit mit dem Department of Language and Linguistic Science der Universität York am 16./.9.85 in York . München, Goethe-Institut: 53–74.

Kallmeyer, Werner (1978): „Fokuswechsel und Fokussierungen als Aktivitäten der Gesprächskonstitution“. In: Meyer-Hermann, Reinhard (ed.): Sprechen – Handeln – Interaktion. Ergebnisse aus Bielefelder Forschungsprojekten zu Texttheorie, Sprechakttheorie und Konversationsanalyse . Tübingen, Niemeyer: 191–241.

Kallmeyer, Werner/Schütze, Fritz (1976): „Konversationsanalyse“. In: Wunderlich, Dieter (ed.): Studium Linguistik. Kronberg/Ts., Scriptor: 1–28.

Klein, Wolf Peter (2013): „Warum brauchen wir einen klaren Begriff von Standardsprachlichkeit und wie könnte er gefasst werden?“ In: Hagemann, Jörg/Klein, Wolf Peter/Staffeldt, Sven (eds.): Pragmatischer Standard. Tübingen, Stauffenburg: 15–33.

Koerfer, Armin (1979“): „Zur konversationellen Funktion von ja aber. Am Beispiel universitärer Diskurse“. In: Weydt, Harald (ed.): Die Partikeln der deutschen Sprache. Berlin/New York, de Gruyter: 14–29.

Langacker, Ronald W. (1987): Foundations of Cognitive Grammar. Bd. 1: Theoretical Prerequisites. Stanford: Stanford University Press.

Lütten, Jutta (1977): Untersuchungen zur Leistung der Partikeln in der gesprochenen deutschen Sprache . Göppingen: Kümmerle. (Zugl. Phil. Diss. WWU Münster).

Lutzeier, Peter Rolf (1995): Lexikologie. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Stauffenburg.

Meer, Dorothee (2007): „„ja er redet nur MÜLL hier.“ – Funktionen von ‚ja‘ als Diskursmarker in Täglichen Talkshows“. gidi Arbeitspapierreihe 11. http://www.noam.uni-muenster.de/gidi/arbeitspapiere/arbeitspapier11.pdf

Mroczynski, Robert (2012):Grammatikalisierung und Pragmatikalisierung.Zur Herausbildung der Diskursmarker wobei, weil und ja im gesprochenen Deutsch. Tübingen: Narr.

Müller, Andreas (1997): ‚Reden ist Chefsache‘. Linguistische Studien zu sprachlichen Formen sozialer ‚Kontrolle‘ in innerbetrieblichen Arbeitsbesprechungen . Tübingen: Narr.

Olbertz-Siitonen, Margarethe (2009): Unterbrechen in zielgerichteten Gesprächen. Eine gesprächsanalytische Untersuchung. Tampere: Tampere University Press. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66542/978-951-44-7876-5.pdf?sequence=1 .

Opalka, Hubertus (1979): untersuchung zu redekonstituierenden funktionen der modalpartikel ‚ja‘ . eine pragmalinguistische grundlagenstudie zur gesprochenen deutschen umgangssprache . Hamburg: Buske. [Anmerkung: Titel und Text in Vollkleinschreibung]

Rolf, Eckard (1983): Sprachliche Informationshandlungen. Göppingen: Kümmerle.

Rolf, Eckard (1997): Illokutionäre Kräfte. Grundbegriffe der Illokutionslogik. Opladen: WdV.

Schippan, Thea (2002): Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer.

Schuster, Britt-Marie (2008): „Verarmung oder Bereicherung der Schriftkultur? Zur Beschreibung und Interpretation der Übergangsformen zwischen Parataxe und Hypotaxe im gegenwärtigen Printjournalismus“. Deutsche Sprache 2/2008: 146–176. http://www.dsdigital.de/ce/verarmung-oder-bereicherung-der-schriftkultur-zur-beschreibung-und-interpretation-der-uebergangsformen-zwischen-parataxe-und-hypotaxe-im-gegenwaertigen-printjournalismus/detail.html .

Schwitalla, Johannes (2000): „Medienwandel und Reoralisierung. Phasen sprechsprachlicher Nähe und Ferne in der deutschen Sprachgeschichte“. In: Klein, Dorothea (ed.): Vom Mittelalter zur Neuzeit. Festschrift für Horst Brunner. Wiesbaden, Reichert: 669–689.

Schwitalla, Johannes (2002): „Kleine Wörter. Partikeln im Gespräch“. In: Dittmann, Jürgen/Schmidt, Claudia (eds.): Über Wörter. Grundkurs Linguistik. Freiburg i. Br., Rombach: 259–281.

Schwitalla, Johannes (2012): „Syntaktische Zusätze zu abgeschlossenen Sätzen bei Martin Walser“. In: Grucza, Franciszek (ed.):Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Bd. 4: Sprache in der Literatur. Kontakt und Transfer in der Sprach- und Literaturgeschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit . Die niederländische Sprachwissenschaft – diachronisch und synchronisch . Frankfurt a. M., Lang: 97–102.

Schwitalla, Johannes (42012): Gesprochenes Deutsch. Eine Einführung. Berlin: Schmidt.

Spiegel, Carmen (1995): Streit. Eine linguistische Untersuchung verbaler Interaktionen in alltäglichen Zusammenhängen . Tübingen: Narr. [korrigierte, weitgehend seitengleiche Neuauflage 2011. Mannheim: Verlag für Gesprächsforschung.] http://www. verlag-gespraechsforschung.de/2011/pdf/streit.pdf.

Staffeldt, Sven (2007): Perlokutionäre Kräfte. Lexikalisierte Wirkungen sprachlicher Äußerungen im Deutschen. Frankfurt a. M.: Lang.

Staffeldt, Sven (2012a): „(oder) besser gesagt: Funktionen selbstinitiierter Selbstkorrekturen mit besser gesagt in geschriebener Sprache“. In: Hess-Lüttich, Ernest (ed.): Sign Culture – Zeichen Kultur. Würzburg, Königshausen & Neumann: 109–140.