How to cite

Abstract

At the heart of this article is the oblivion of Maghrebi artists, and Tunisian artists in particular, in art historical narratives produced in the West, despite their active presence in Paris after the Second World War. Under the French protectorate and in the aftermath of independence, travel grants enabled these artists to train in Paris, where they discovered the avant-gardes and abstraction, and contributed to the spread of these movements in the Maghreb. The article focuses on the careers of Edgard Naccache, Mahmoud Selihi and Nejib Belkhodja, who, although recognized by some critics and galleries in Paris, remain largely obscured in Western historical accounts. Their contribution to the Parisian art scene has remained marginal in the major narratives of art history, which have often ignored modern North African art. This study documents this erasure, contributing to the reflection on the reasons for the lack of visibility of modern non-Western artists.

Keywords

Tunisia, Artistic circulation, Abstract art, Recognition and oblivion, New School of Paris

This article was received on 29 November 2023, double-blind peer-reviewed, and published on 14 May 2025 as part of Manazir Journal vol. 6 (2024): “Les artistes du Maghreb et du Moyen-Orient, l’art abstrait et Paris” edited by Claudia Polledri and Perin Emel Yavuz.

Introduction

En Tunisie, sous protectorat et depuis l’entre-deux-guerres, le gouvernement colonial français met en place un système de bourses de voyage, encourageant les artistes, qu’ils soient autodidactes ou diplômés de l’École des Beaux-Arts de Tunis, à poursuivre leur formation artistique à Paris, dans les Académies d’art privées et plus tard à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSBA) ou à l’École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD). Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Paris voit donc l’arrivée de plusieurs artistes aspirant à se faire une place sur la scène artistique métropolitaine. Ils effectuent des séjours plus ou moins longs côtoyant les milieux artistiques parisiens, en l’occurrence ceux de l’« École de Paris », dont ses peintres adeptes de l’abstraction. À la veille et au lendemain de l’indépendance du pays, le voyage à Paris demeure une étape importante pour les artistes tunisiens. C’est à Paris que ces derniers découvrent les courants d’avant-garde, exposent individuellement ou en groupe, visitent les musées, notamment le Louvre. Bref, le voyage à Paris semble incontournable pour pouvoir s’inscrire dans une carrière et un marché de l’art international. Les artistes fréquentent également leurs pairs maghrébins, nouant des liens durables et créant une vraie dynamique artistique maghrébine, identifiée par quelques critiques d’art français dont Pierre Gaudibert (1928–2006)1. Certains artistes bénéficient d’un soutien critique et de relations dans les réseaux artistiques parisiens, en exposant dans les Salons, biennales et galeries. Le retour au bercail est suivi de l’organisation d’une exposition personnelle donnant à voir le fruit du voyage, ayant permis le renouvellement des sensations, des inspirations et des styles. Le retour des artistes contribue ainsi à la diffusion de l’art abstrait en Tunisie et au Maghreb en général. Cependant, si le voyage à Paris, l’enseignement reçu dans ses Académies et ses écoles d’art ainsi que la confrontation à l’École de Paris ou encore à ce qu’on appelait l’« art international » sont attestés et même célébrés dans les biographies des artistes ainsi que dans les récits d’histoire de l’art véhiculés et transmis au Maghreb2, ils sont passés sous silence dans les grands récits construits et produits en Occident, notamment ceux consacrés à l’abstraction3. Le Paris artistique cosmopolite peint dans ces derniers récits fait peu de place aux artistes venus des anciennes colonies du Nord de l’Afrique, à de rares exceptions près, à l’image de l’artiste algérienne Baya (1931–1998)4. Cette étude tente de questionner cet « oubli5 » qui contraste avec la reconnaissance critique manifestée par certaines éminentes figures du monde de l’art. Pourquoi la valorisation critique des artistes issus des anciennes colonies n’a-t-elle pas contribué à leur offrir une visibilité dans les récits historiques produits en Occident ?

Tunis-Paris : enseignements, confrontations et correspondances

À l’origine, Edgard Naccache (1917–2006)6 est correcteur à Tunis-Soir, dans le hall duquel il organise sa première exposition personnelle, en 1938. Peintre autodidacte7, il expose des peintures figuratives : paysages typiques, bédouines, natures mortes et marines représentant ports, barques et pêcheurs qui s’activent et où l’artiste s’éloigne de l’esthétique orientaliste qui donne à voir les types « indigènes » placés dans des décors exotiques, pour s’intéresser à un univers méditerranéen, où dominent la géométrisation de la composition ainsi que des formes cubiques et synthétiques. En 1943, il est embauché, en tant que journaliste et critique d’art à Tunis-Soir. Un an plus tard, il commence à exposer avec le groupe de l’”École de Tunis”. Il obtient une bourse de voyage, en 1948. Arrivé à Paris, il se trouve projeté dans les controverses qui secouaient alors la scène artistique, 1948 étant, comme le proclame le critique d’art Michel Ragon (1924–2020), « une année de combat. Les conférences, les débats contradictoires pour ou contre l’Art abstrait se multiplient8. ».

Une décennie après le séjour de Naccache, un autre artiste tunisien arrive à Paris, il s’agit de Néjib Belkhodja (1933–2007). Après six mois d’apprentissage dans l’atelier de Hédi Turki (1922–2019), il commence à exposer et obtient le Prix de la Municipalité de Tunis, en 1956. Grâce à ce prix, il part en Europe, où il demeure, de 1958 à 1961, à Rome puis à Paris, tout en effectuant des retours à Tunis, où il expose, en mai 1959. Belkhodja, très discret sur sa phase d’apprentissage, se présente comme un peintre autodidacte. Il semble qu’il fréquenta une Académie d’art à Paris, car il déclare, de retour à Tunis à l’occasion d’une exposition à la Galerie municipale des arts du 29 mars au 6 avril 1963 :

J’étudiais le jour dans une école des Beaux-Arts d’avant-garde et travaillais le soir pour gagner ma vie. Je faisais de la publicité. J’aidais à la réalisation de maquettes de publicité dessinées par d’autres. Ou bien dans des ateliers de céramique pour peindre une fleur par-ci, une fleur par-là. Je veillais toutes les nuits jusqu’à 3 heures du matin, mais j’ai toujours vécu du dessin. Ici, ça continue. J’enseigne à Ibn Rochd9 le jour et je peins la nuit jusqu’à 2 heures du matin10.

Il dit avoir commencé, vers les années 1957–1958, par des essais de paysages, de personnages et d’expériences de peinture abstraite qui étaient plus ou moins des réminiscences de Joan Miró (1893–1983), Piet Mondrian (1872–1944) et Paul Klee (1899–1940). À plusieurs reprises, il exprime l’attrait que leurs œuvres exercent sur sa démarche.11 Fasciné par l’architecture de la médina, il s’est mis à simplifier ses ruelles, schématiser ses coupoles et styliser ses fenêtres, jusqu’à les faire disparaître et n’en garder que des éléments de base, renvoyant à l’écriture koufique, qui se distingue par ses formes géométriques12. Ces structures évoquent une ville fantôme, « un paysage-mémoire13 ». C’est au contact de l’avant-garde européenne et probablement d’œuvres d’artistes « lettristes » du Maghreb et du Machrek, que Belkhodja s’achemine vers l’abstraction géométrique, en particulier le « lettrisme ». Après son retour à Tunis, il appelle de ses vœux la naissance d’« une école arabe de peinture », déclarant : « Ce mouvement se généralise dans les pays arabes » et ailleurs, en citant les noms d’artistes adeptes de ce courant tels l’Iranien Nasser Assar (1928–2011) et le Marocain Ahmed Cherkaoui (1934–1967). Belkhodja a probablement rencontré ces deux artistes à Paris. On sait que Nasser Assar, connu pour avoir fait partie de la Nouvelle École de Paris s’y installe, dès 1953 et organise plusieurs expositions, ayant eu un accueil critique favorable. Signalons, également, les participations régulières de Belkhodja, à la Biennale de Paris, tout au long de la décennie 196014.

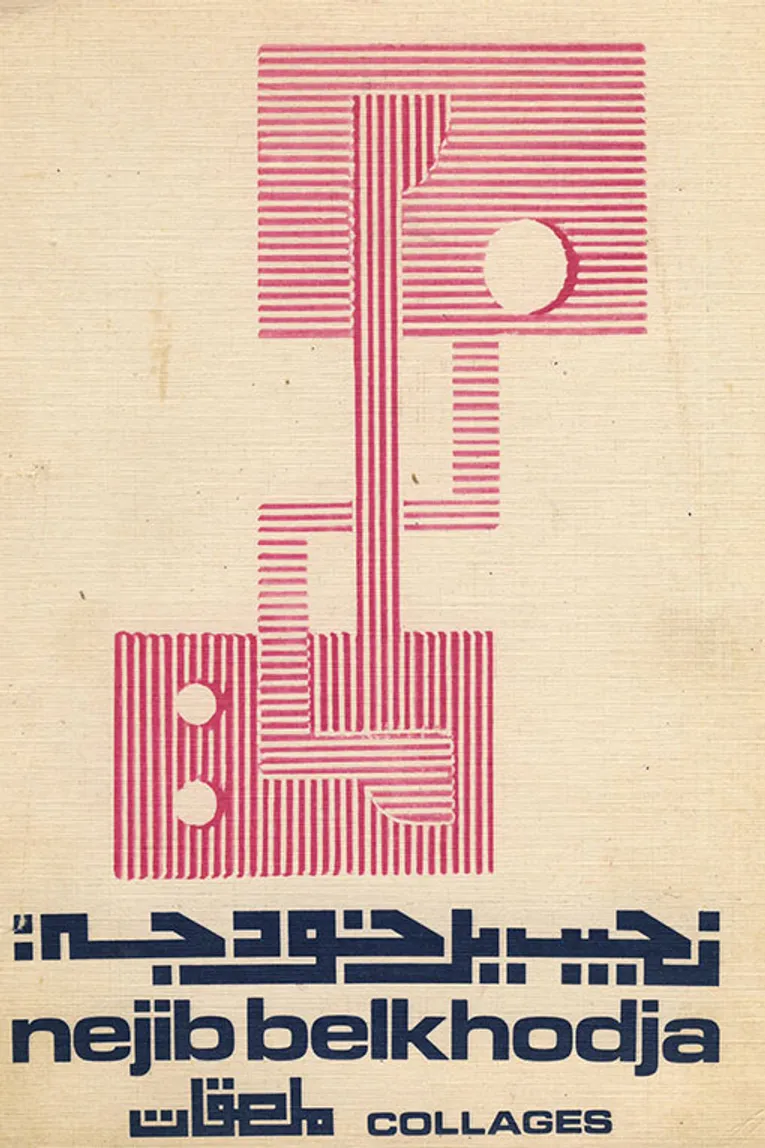

Belkhodja effectue un deuxième séjour parisien, en 1967–1968, grâce à une bourse du Secrétariat d’État aux Affaires culturelles. À la veille de ce départ qui le mènera à la Cité internationale des arts à Paris15, en septembre 1967, Belkhodja exprime clairement sa curiosité de découvrir d’autres expériences artistiques : « J’ai besoin actuellement d’une confrontation avec la jeune peinture française actuelle. (…) Je dois me préparer à la 5e Biennale de Paris16. » Au retour, l’artiste fait le bilan, mettant en avant son contact perpétuel avec des jeunes peintres dans une ambiance cosmopolite et dans une atmosphère animée par de grandes discussions, affirmant que sa peinture a fait un grand pas, en s’éloignant du paysage tunisien et en donnant une nouvelle orientation à sa pratique, à travers le collage et l’art cinétique. C’est durant ce second séjour parisien que Belkhodja visite les différentes expositions de Victor Vasarely (1906–1997), en 1967, chez Denise René17, approfondissant sa connaissance de l’art cinétique. Le peintre décide, alors, de s'engager dans la voie du collage. Ses cartons ondulés de différentes dimensions placés sur du contreplaqué, lui permettent de faire des jeux de texture, d’ombres et de lumières à partir d’une alternance de surfaces creuses et pleines, ainsi que de faire éclater la surface et le périmètre du tableau, selon ses dires18. Les œuvres de cette période combinent, donc, les influences de l’abstraction géométrique et de l’art cinétique ou optique (fig. 1). Belkhodja prépare le terrain à l’éclosion du courant « lettriste » tunisien qui verra le nombre de ses adeptes augmenter au tournant des années 1970, porté par une recherche d’« authenticité19 ». La lettre arabe, vidée de son sens, employée comme un élément plastique de la composition a permis, ainsi, d’accorder à l’abstraction, taxée d’être un courant occidental, la légitimité locale qui lui manquait. Cela, même si Belkhodja semble lucide concernant la contradiction dans laquelle il se trouve : « le travail des artistes arabes d’avant-garde semble “européanisé” alors que cette aliénation, dont je suis conscient, n’est qu’un moyen de rupture pour poursuivre une recherche d’authenticité20. »

La trajectoire de Mahmoud Sehili est quelque peu similaire à celle de Belkhodja. Son séjour parisien s’étend sur sept ans. Élève à l’École des Beaux-Arts de Tunis, de 1949 à 1952, puis dessinateur à la Direction générale des Travaux publics, il dit avoir fait le voyage à Paris, après avoir décroché son premier salaire et la vente de deux toiles21. Sehili s’installe à Paris en 1953. Ses débuts rappellent ceux de Belkhodja : arrivé dans la métropole, il travaille à la Poste, la nuit, et fréquente l’Académie Julian, le matin : « J’entrai au P.T.T. où de 20 h à 6 h du matin, je coltinais des sacs postaux énormes22 ». Pendant deux ans, il poursuit des études d’architecture qu’il interrompt pour passer le concours d’entrée à l’École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD), mais sa candidature est refusée en raison d’une note éliminatoire à l’épreuve de décoration. Et c’est grâce aux conseils de Léon Moussinac (1890–1964), directeur de l’ENSAD, que Sehili est redirigé vers l’École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA)23 dont il passe le concours d’entrée.

Malgré de mauvaises notes aux épreuves d’anatomie et de perspective, il est retenu grâce à son classement à l’épreuve de peinture où il arrive deuxième. Il intègre ainsi l’atelier de Raymond Legueult (1898–1971), puis celui de Jean Aujame (1905–1965). Remarquons, au passage, que parmi les élèves étrangers de l’ENSBA et de l’ENSAD, on compte une forte proportion de Tunisiens24.

C’est durant son séjour parisien, alors qu’il était élève à l’ENSBA, que Sehili peint sa première toile abstraite dans l’atelier de Legueult. Le maître propose à ses élèves de représenter le jour et la nuit25. Comme Belkhodja et plusieurs autres artistes tunisiens, le séjour à la Cité internationale des arts représente une deuxième escale, à Paris. Il y séjourne durant une année, de novembre 1965 à novembre 1966, soit un an avant Belkhodja. Concernant ce second séjour, Sehili évoque l’ambiance cosmopolite et l’effervescence : « On y vit dans une confrontation permanente entre peintres de tous les pays ; les contacts y sont faciles, on se rend visite les uns aux autres ; on reçoit aussi des visites de l’extérieur. Les critiques parisiens viennent souvent nous voir travailler, discuter : Gaudibert, Jean-Jacques Lévêque, Jean-Clarence Lambert, Jean Moulin26. » Et l’artiste de poursuivre : « Surtout qu’à Paris (je place toujours Paris en premier lieu) et à Londres ensuite, on est en relations quotidiennes avec tous les modes d’expression, toutes les tendances, tout ce qui est moderne ou d’avant-garde et vient de tous les horizons27. » Toutefois, Sehili précise que les rencontres et les débats les plus passionnants sont ceux avec les artistes maghrébins et africains, durant lesquels les critiques parisiens découvrent ce qui se passe sur ces scènes artistiques. Durant son séjour à la Cité internationale des arts, Sehili peint quarante toiles, dont ses Oliviers. Il confesse : « J’ai réalisé un exploit28. » Comme Belkhodja, il semble avoir été marqué par l’art optique, en l’occurrence l’exposition de Victor Vasarely, dans la galerie Denise René : « Je suis sûr, par exemple, que mes miroirs ne sont arrivés à terme qu’après la visite que je fis chez Denise René de l’exposition Vasarely en 196729. » Il admet, également, l’influence de Jean Bazaine (1904–2001) et de l’abstraction lyrique : « Bazaine aussi m’avait “attrapé” et je me sentais, devant ses toiles, de connivence avec lui30. »

Paris-Tunis : expositions, nouveaux collectifs et transferts

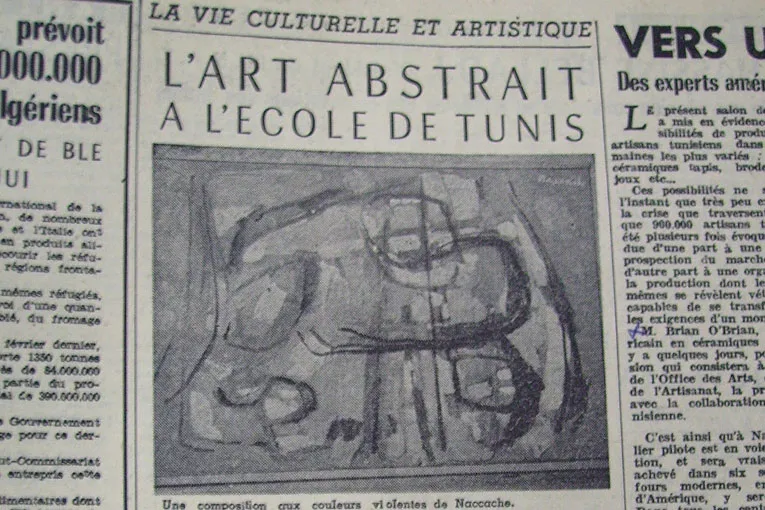

Les correspondances et les rapprochements entre les œuvres des artistes tunisiens et celles des artistes de l’”École de Paris” sont légion. À titre d’exemple, la galerie Sélection, à Tunis, organise en mars 1946, une exposition intitulée Quelques peintres de l’École de Paris31. Parmi les œuvres exposées, figurent des toiles de Moïse Kisling (1891–1953), Tsugouharu Foujita (1886–1968), Jules Pascin (1885–1930), André Utter (1886–1948), Luigi Corbellini (1901–1968) et Edgard Naccache32. Au retour de son voyage à Paris, Naccache œuvre pour la reconnaissance de la peinture abstraite, malgré le manque de succès commercial. Ce voyage, encore peu documenté, est loin de laisser Naccache indifférent, l’artiste se passionnant de plus en plus pour l’abstraction (fig. 2).

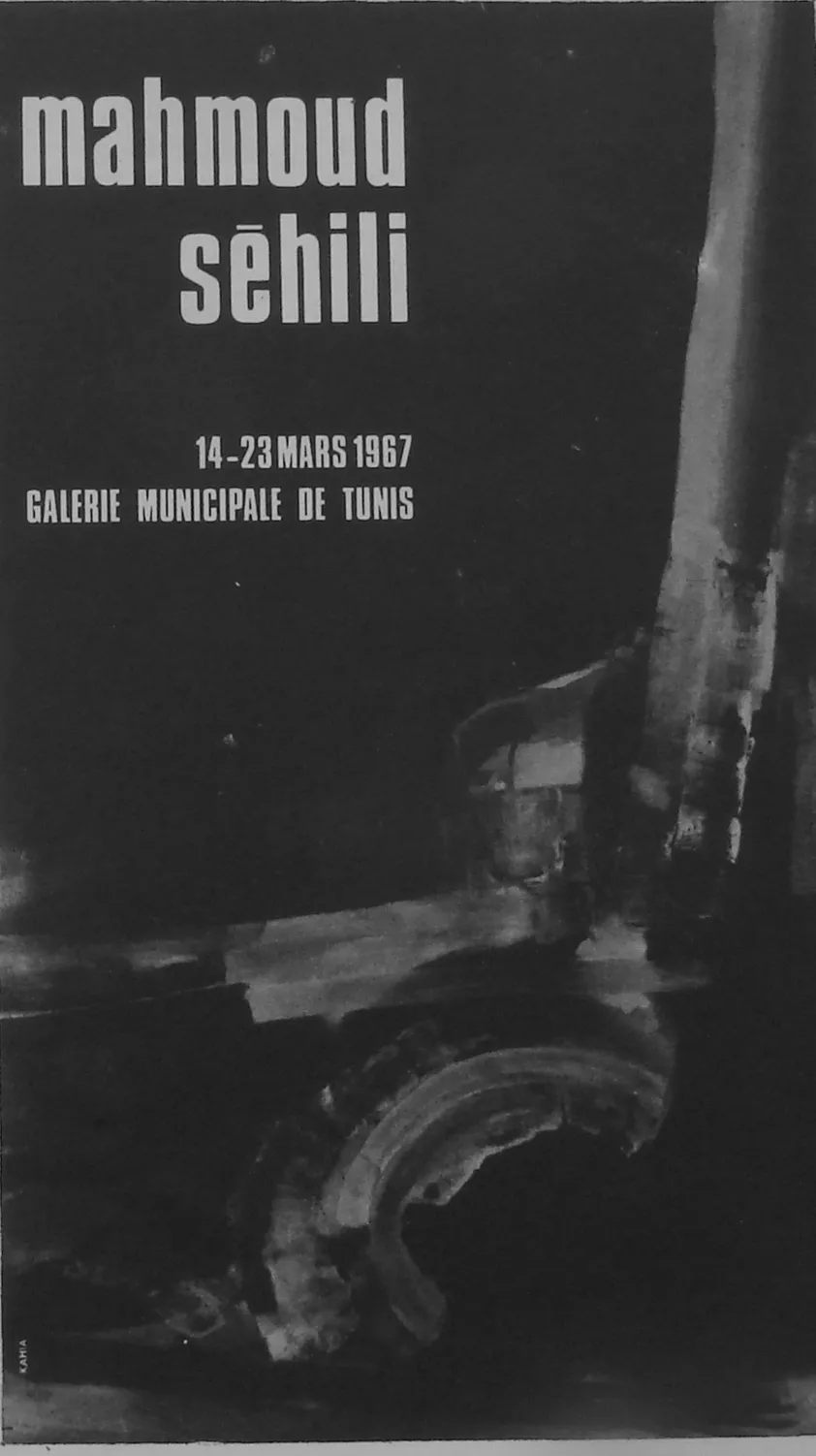

Il fait plusieurs expositions personnelles et collectives avec le groupe de l’”École de Tunis”, tout en continuant à peindre abstrait. Il décroche le prix de la Jeune peinture, en 1950. Dès la fin des années 1950, il incorpore le plomb, le sable, le gravier et les coquillages à ses compositions. En 1962, il quitte la Tunisie et s’installe définitivement en France. Sa peinture se situe désormais entre la figuration et l’abstraction, puisqu’il introduit dans ses compositions des réminiscences d’objets issus de la réalité. Son retour à la figuration est perceptible, dans ses œuvres intitulées Marelle, qui inaugurent une nouvelle phase, celle de la figuration narrative, représentant ce jeu d’enfants où on voit, inscrits sur le sol, les mots terre, ciel, lune. À l’image de Naccache, Sehili, après une période abstraite, revient à la figuration. En 1960, il obtient son diplôme supérieur d’arts plastiques et rentre à Tunis pour devenir, dès octobre de la même année, professeur de peinture et de dessin à l’École des Beaux-Arts de Tunis. Il évoque le choc du retour difficilement explicable car, devenu « bourré d’enseignement, de technicité33 », selon ses propres termes, il ne savait plus quoi peindre : « Le stimulant, nous irions le chercher ailleurs et nous reviendrons ici, dépouiller ce que nous avons enregistré et faire la synthèse des deux mondes. Nous ne pouvons échapper à notre civilisation, notre hérédité, notre environnement. On ne peut séparer l’écorce et le cœur, il faut les deux pour faire un arbre34. » Ainsi, le retour du voyage permet de décanter toutes les sensations et les connaissances accumulées et enregistrées pour en faire la synthèse, « loin de la vie trépidante des villes européennes35 », selon l’expression de l’artiste. Le fruit de son séjour à la Cité internationale des arts est exposé à la Galerie municipale des arts à Tunis, du 14 au 23 mars 1967 : quarante toiles, dont les Miroirs, Les Saisons, La Sieste et La Parure dorée. Il s’agit d’une peinture mi-figurative, mi-abstraite, dans la lignée de ce qu’on appelle « Nouvelle École de Paris », qui s’intéresse non à l’objet mais à ses lignes, ses contours, son volume (fig. 3 et 4).

Si Naccache et Sehili retournent à la figuration, Belkhodja semble plus engagé sur la voie de l’abstraction. Dorra Bouzid salue, à l’occasion de son exposition à la Galerie municipale des arts, en 1963, le courage de l’artiste qui n’a pas hésité à louer l’« immense salle froide et y exposer tout seul 35 toiles, contreplaqués et dessins36 », ne tarissant pas d’éloges sur ses œuvres semi-abstraites. Mais le rôle de Belkhodja dans la diffusion de la peinture abstraite, en Tunisie, ne s’arrête pas là, puisqu’il va entreprendre de former des collectifs d’artistes qui prônent l’abstraction en peinture. En mars 1964, a lieu le vernissage d’une exposition de six jeunes peintres à la Galerie municipale des arts37. Il s’agit de Néjib Belkhodja, Fabio Roccheggiani (1925–1967), Sadok Gmach (1940–2024), Carlo Caracci (1935–2015), Jean-Claude Heinen (1945–2017) et Lotfi Larnaout (1944–2023). Le groupe est composé de trois Tunisiens, deux Italiens et un Français. Les co-fondateurs du Groupe des Six sont Belkhodja et Roccheggiani38.

Roccheggiani témoigne du rôle de pilier que joua Belkhodja au sein du groupe : « C’est Néjib Belkhodja, dont je fis la rencontre par hasard vers 1960, qui, par sa vitalité, a balayé mes hésitations. J’ai peint et travaillé avec lui. Depuis 1962, nous partageons le même atelier avec Sadok Gmach39. » De son côté Gmach, considère sa rencontre avec Belkhodja, au début des années soixante, comme décisive : « Nous avons commencé à discuter, à échanger des idées. Nous pensions que la peinture stagnait, que les artistes ne se renouvelaient plus40. » De même, Lotfi Larnaout évoquant Belkhodja, déclare : « Néjib a une personnalité très attirante. Avec lui et les jeunes peintres qui le fréquentaient, j’ai trouvé un climat propice à la création41. » Belkhodja est le chef de file du groupe, il s’entoure de jeunes artistes dans le but de s’opposer à la peinture dite folklorique incarnée par l’”École de Tunis”. Le climat qui voit la naissance de ce groupe est marqué par un mouvement culturel aussi bien littéraire qu’artistique aspirant à rompre avec l’ordre établi et les courants traditionalistes. Jeunes artistes-peintres, cinéastes, cinéphiles et artistes de théâtre avaient pris l’habitude de se retrouver à l’atelier situé rue du Caire, où travaillait le Groupe des Six, devenu un lieu de débats et de réflexion, se transformant en une véritable maison de culture, selon Gmach42. Le noyau dur du Groupe des Six, formé par Néjib Belkhodja et Fabio Roccheggiani qui pratiquent le même style d’abstraction basée sur l’utilisation des lettres, arabes pour le premier et latines pour le deuxième, fut rejoint par Naceur Ben Cheikh (1943), Nja Mahdaoui (1937) ainsi que Juliette Garmadi (1935). Les cinq artistes, adeptes de l’abstraction picturale, exposent, du 22 décembre 1966 au 4 janvier 1967, à la Galerie municipale de Tunis. Un catalogue signé Mohamed Aziza (1940), écrivain, poète et figure familière de l’atelier de la rue du Caire, est publié. Dans un texte bref, intitulé Un ton neuf, Aziza écrit : « l’Art “abstrait” nous apparaît comme l’art de la quintessence, l’étape actuelle de l’histoire de l’art cet inépuisable “Chant des métamorphoses” ». Il s’insurge contre les détracteurs de l’abstraction : « Voici qu’en Tunisie, cinq peintres refusent les facilités d’un folklorisme de pacotille, les tentations du typique, et optent pour la difficulté de la confrontation et les risques de l’ouverture43 ». À l’occasion de leur unique exposition, les artistes du Groupe des Cinq déclarent : « C’est une peinture internationale profondément enracinée dans le national que nous offrons en message44. » La critique semble favorable, notant que la peinture des Cinq n’est pas de « l’eau de rose » et qu’il s’agit d’une peinture abstraite insolite, qui choque45.

Sehili, vraisemblablement influencé par la démarche de Belkhodja, forme le collectif Irtissem (du verbe arabe rasama signifiant « dessiner, peindre »), qui inaugure sa galerie, désignée du même nom et située au 11 rue d’Alger à Tunis, le 5 mars 197646. Le premier noyau d’Irtissem est composé de Mahmoud Sehili, Ridha Ben Abdallah (1939–2023) et Tahar Mimita (1939), qui étaient entourés de plusieurs autres jeunes et moins jeunes artistes. La nouvelle galerie s’inscrit dans la lignée du Groupe des Six et son atelier de la rue du Caire. D’ailleurs, Sehili déclare, en février 1977 : « Nous voudrions toucher aussi les autres arts, la littérature, par exemple. […] Pourquoi n’y aurait-il pas des soirées poétiques à Irtissem. L’idéal serait qu’Irtissem devienne un centre multi-culturel47. » Il se peut que l’engagement à gauche d’Irtissem soit plus manifeste que chez ses prédécesseurs, les Groupe des Six et des Cinq, dont le chef de file Belkhodja est connu pour son engagement communiste48 et sa fréquentation des cercles politiques communistes. Le nouveau collectif bénéficie de plus de visibilité à travers un espace d’exposition, en bonne et due forme. Belkhodja rejoint Irtissem dès ses débuts, n’omettant pas de rappeler son amitié et sa collaboration avec Sehili, qui remonte à 196549 : « En fait à Irtissem, nous nous sentons solidaires, nous nous sentons chez nous50. »

Il faut signaler ici l’influence de Pierre Gaudibert sur la démarche de ces artistes et les nouveaux collectifs qui voient le jour dans ces années. En effet, le conservateur et critique d’art français est connu pour son engagement politique de gauche et son soutien pour les artistes du Maghreb51 et de l’Afrique, Sehili l’ayant fréquenté durant son séjour à la Cité internationale des arts, en 1965–1966. Le conservateur au Musée d’art moderne de la Ville de Paris crée, dès décembre 1966, l’A.R.C. (Animation-Recherche-Confrontation), un espace dédié à l’art contemporain, qu’il dirige jusqu’en 1972. À travers l’expérience de l’A.R.C. et malgré le peu de moyens financiers, Gaudibert œuvre pour le décloisonnement des arts, l’éducation et la sensibilisation du peuple aux arts plastiques, la nécessité de l’animation et de la confrontation entre le créateur et le public ainsi que le refus de l’art officiel et unique en faveur d’un art multiple52. En somme, les objectifs énoncés et poursuivis par le collectif et le manifeste d’Irtissem. Le livre phare de Gaudibert, Action culturelle : intégration et/ou subversion, paraît, en 1972. L’expérience d’Irtissem se situe dans l’héritage et l’esprit de l’A.R.C., que les artistes tunisiens, à Paris durant ces années, ont dû certainement fréquenter ; ils ont pu s’en imprégner et la transférer à Tunis, à leur retour.

Artistes du Maghreb à l’École de Paris

Ces circulations et ces transferts d’expériences artistiques et de styles peuvent s’observer entre les deux rives de la Méditerranée, entre la France et le Maghreb. Il semble que les Académies privées, l’ENSBA, l’ENSAD et la Cité internationale des arts soient les lieux privilégiés, où se nouent des amitiés et où se tissent les réseaux artistiques maghrébins à Paris. Dans ce sens, Sehili témoigne : « Il faut dire qu’à cette époque-là, du fait des mouvements de décolonisation, les maghrébins étaient très solidaires en France53 ». Le Maghreb s’est fait à Paris. Cela n’est pas sans rappeler la vie estudiantine maghrébine, durant la période coloniale, où Paris fut le berceau du nationalisme tunisien, algérien, marocain et même « maghrébin54 ». À titre d’exemple, Sehili noue de fortes amitiés avec le Marocain Cherkaoui et l’Algérien M’hamed Issiakhem (1928–1985), durant son premier séjour parisien, ce dernier étant inscrit, comme lui, dans l’atelier de Legueult à l’ENSBA. Durant son second séjour, à la Cité internationale des arts, il fait la connaissance d’André Elbaz, né au Maroc (1934). Évoquant cette effervescence, il témoigne : « il y avait des discussions le soir, terribles et intéressantes. Pour moi, les plus passionnées étaient les rencontres avec les Maghrébins et avec les Africains. Les critiques parisiens découvraient l’Afrique par ses représentants55. » Cherkaoui, jouissant d’une notoriété auprès des galeries et de certains critiques parisiens, fut, semble-t-il, une figure de proue dans ces cercles d’artistes maghrébins. Sehili évoque l’amitié qui les a réunis, son altruisme et son engagement pour la cause maghrébine :

Il se considérait comme un ambassadeur militant du Maghreb à Paris, comme un trait d’union et il luttait pour tout nouveau venu comme s’il s’agissait de sa propre peinture. […] Dès qu’il parlait du Maroc, il pensait Algérie et Tunisie. Il se sentait engagé pour les trois pays ; il en était malade ; il voulait que le Maghreb ait tout : littérature, musique au niveau universel. Il croyait fermement en une renaissance maghrébine qui utiliserait tous les apports reçus des différentes civilisations pour devenir une force56.

Gaudibert fut également très attentif aux recherches plastiques des peintres maghrébins, leur apportant un soutien critique, à l’occasion de leurs expositions parisiennes. Citons l’exposition Dix peintres du Maghreb, où les deux Tunisiens Naccache et Nello Lévy (1921–1992)57 exposent leurs toiles abstraites aux côtés, entre autres, d’Abdallah Benanteur (1931–2017), Ahmed Cherkaoui, Marcel Bouqueton (1921–2006), Abdelkader Guermaz (1919–1996) et Mohammed Khadda (1930–1991), à la Galerie Le Gouvernail, en 1963. Dans sa présentation de l’exposition, Gaudibert s’interroge :

Par un mouvement de bascule de l’histoire, de jeunes artistes originaires du Maghreb viennent, à la suite d’Atlan, se fondre au creuset de l’école de Paris, tandis que d’autres se cherchent et s’affirment diversement dans leurs trois parties respectives. Ce profond mouvement va-t-il constituer un courant maghrébin au sein de l’école de Paris58 ?

Il repère dans ces œuvres la présence de signes calligraphiques, de symboles et d’un répertoire ornemental qu’il attribue aux différentes influences culturelles maghrébines, qui aboutissent à un langage plastique autonome et universel, selon son expression. Gaudibert insiste sur le rôle de la capitale française, son rayonnement et sa situation de foyer de l’”École de Paris”59. Il affirme : « Le séjour passager ou prolongé à Paris, ou ailleurs, loin du pays natal, peut même faire prendre conscience de la réalité de cet enracinement dans un univers autre et aiguiser une forme de sensibilité charnelle à la nation qui pénétrera ensuite les recherches artistiques60 », remarquant toutefois l’écartèlement des artistes entre l’attachement à leur patrie-nation et leur activité de créateur au sein de l’”École de Paris”. Gaudibert n’hésite pas à citer les propos de Naccache qui affirme, en mars 1964 : « Je pourrais vivre le reste de mes jours à Oslo que je conserverais, en moi, les sensations, les couleurs, qui ont imprégné des années de jeunesse. La Tunisie me colle à la peau, je pense même que le fait de me trouver en France a exaspéré ma redécouverte intuitive de la Tunisie61. » Le critique d’art note l’éventuelle constitution d’un courant maghrébin au sein de l’”École de Paris” avec pour précurseur l’artiste algérien Jean-Michel Atlan (1913–1960)62. Il établit des correspondances entre les recherches d’Atlan et le Tunisien Naccache, ainsi que le Marocain Jilali Gharbaoui (1930–1971). Malgré l’absence de contact entre eux, ils parviennent à des « solutions plastiques analogues63 », en mettant en scène des formes noires violentes qui contrastent avec les fonds intensément colorés, suscitant une tension dramatique. Naccache part de carcasses de bateaux et d’oliviers calcinés et aboutit à des formes squelettiques noires, semblables à celles peintes par Gharbaoui, à Paris, durant les années 1960. Cette voie de recherche de formes expressives est parallèle à celle utilisant les signes de la culture traditionnelle visible dans les œuvres de Mohammed Khadda et d’Ahmed Cherkaoui, selon le critique d’art. Certains artistes ont recours aux réseaux et aux grilles tandis que d’autres font appel à l’empâtement des touches vibrantes, à l’image de Benanteur. Gaudibert évoque une tentative de synthèse entre l’”École de Paris” et la personnalité maghrébine, remarquant la diversité de l’ampleur du courant abstrait contemporain qui se développe dans tout le Nord de l’Afrique, mais distingue des spécificités.

Outre Gaudibert, le critique d’art Jean-Jacques Lévêque (1931–2011) semble avoir apporté un soutien notable à ce courant pictural maghrébin. Il est également libraire et galeriste du Soleil dans la tête64. La galerie édite, en guise de bulletin, la revue de poésie et d’art Sens Plastique, de 1959 à 1961. Le numéro de janvier 1961 comporte un article de l’écrivain Henri Kréa, centré sur l’œuvre d’Edgard Naccache, dans lequel il attire l’attention sur l’esthétique maghrébine abstraite, en saluant les efforts de Benanteur, Khadda, Issiakhem, Jean de Maisonseul (1912–1999), entre autres. Kréa semble être le premier à avoir introduit l’idée reprise par Gaudibert selon laquelle le précurseur des artistes maghrébins serait Jean-Michel Atlan65. Dans les différents textes sur les artistes maghrébins, les auteurs (Gaudibert, Lévêque, Kréa) opposent le peintre maghrébin ayant adopté l’abstrait à celui peignant dans la tradition orientaliste.

Des expositions collectives étaient, également, présentées dans des galeries privées, à l’image de celle tenue à la Galerie Solstice, en juin 1966. Parmi ses participants figurent Cherkaoui et Sehili66. La Galerie expose également Chaïbia Talal. Mais l’exposition maghrébine qui eut le plus de succès, voyageant entre les deux rives de la Méditerranée, est celle de Six peintres du Maghreb, entièrement dédiée à des peintres maghrébins non figuratifs. Elle a lieu en mars 1966, à la Galerie Peintres du Monde, au 43, rue Vivienne. Les exposants sont Ahmed Cherkaoui et André Elbaz du Maroc, Abdelkader Guermaz et Abdallah Benanteur d’Algérie, Mahmoud Sehili et Edgard Naccache de Tunisie. Il s’agit, semble-t-il, d’artistes appartenant au cercle de la Cité internationale des arts à Paris. Sehili témoigne : « Lorsque l’exposition Six peintres du Maghreb vit le jour à la galerie Peintre du Monde, rue Vivienne, ce fut une sensation. Pierre Gaudibert nous présenta au public et aux spécialistes67. » Attentif à ces recherches plastiques maghrébines, ce dernier écrit : « Les six peintres des trois pays du Maghreb réunis ici, n’ont pas la prétention de représenter à eux seuls la peinture maghrébine […]. Simplement, ils portent témoignage de la présence vivante de ce vaste carrefour géographique et humain68 ». Sehili fait six envois : quatre miroirs, un nu et la Fileuse. Ses Miroirs s’inspirent d’une série réalisée par Ahmed Cherkaoui et de l’œuvre de Victor Vasarely69. Il s’agit d’une série de petit format en acrylique sur contreplaqué, datant de 1965, dans laquelle on devine quelques silhouettes rongées par la lumière. Naccache expose La belle ensorceleuse. L’envoi de Cherkaoui comporte Le vent tourne en Afrique, Le jardin du sud, L’amour divin. Elbaz expose des toiles et collages intitulés le Ghetto de Varsovie, Chômage, Suicide. Benanteur peint le règne de la nature dans des grands formats : Tidgitt, Zébrure du cobra. Quant à Guermaz, il présente des toiles abstraites, sans titres, aux petites dimensions et aux couleurs délavées.

En avril 1967, soit un an plus tard, l’exposition Six peintres du Maghreb, voyage à Tunis. Elle est inaugurée à la Galerie municipale des arts par le secrétaire d’État aux Affaires culturelles et à l’Information, Chedli Klibi (1925–2020). Dans la presse, elle est qualifiée de « première manifestation du genre70 ». Elle a été même conçue comme un premier pas vers l’organisation d’une biennale nord-africaine. Lévêque se déplace en Tunisie pour accompagner l’événement. Il parle également d’un autre projet à propos duquel il s’est entretenu avec le ministre Klibi, celui de la réalisation d’un séminaire portant sur le thème « Existe-t-il une peinture maghrébine ? ». Mais la manifestation ne voit jamais le jour. Cependant, une table ronde est organisée au Club National Féminin de la place Pasteur à Tunis, où les six artistes exposants n’ont pas ménagé leurs critiques à l’égard de l’”École de Tunis”. Accusée d’être à la source de « la situation alarmante71 » de l’art en Tunisie et au Maghreb, ses membres pratiqueraient une peinture « qui correspondait bien à l’idée que se faisaient les colonisateurs de l’art “oriental72” ». Cette situation contribue selon les six peintres maghrébins à maintenir la vie artistique locale à l’écart de l’art contemporain international, qu’ils voulaient représenter et dont ils voulaient intégrer les réseaux, les institutions et le marché. D’ailleurs, plus tard Gaudibert remet en cause, l’appellation « art international » qui a, selon lui, contribué à refouler les artistes de la « périphérie », à l’image des artistes maghrébins qui continuaient de se frayer un chemin, en hors-champ. Il écrit :

Mais comment le label « art international » est-il attribué, par quelles instances, selon quelles modalités et stratégies ? Au prix de quelles exclusions, au profit de quelles concentrations ? Et comment tout ceci, restructurant la scène artistique, aboutit-il à exacerber le souci lancinant de reconnaissance présent en tout artiste, à multiplier leurs frustrations73 ?

Conscient de l’inégalité des échanges culturels et de la marginalisation des artistes issus de ce qu’on appelait alors « tiers-monde », Gaudibert déclare qu’il existe une barrière dressée contre l’art contemporain non occidental, qui tient « à l’“impérialisme culturel” de l’Occident74 », selon ses termes. Dans le même sens, Pierre Restany écrit : « Nous avons très souvent tendance à considérer une partie du monde que l’on appelle le Tiers Monde comme un monde mimétique au point de vue culturel, et donc un monde de quantité négligeable75. » En contrepartie, les artistes issus des anciennes colonies françaises nourrissaient une aspiration commune : le désir d’être reconnus autant au Maghreb qu’à Paris, Rome, Londres, New York ou Tokyo, selon Sehili76.

Même si Paris fut considérée comme une destination prisée et un passage obligé pour faire carrière et bénéficier de la reconnaissance des pairs, les mondes de l’art français semblent peu réceptifs aux arts plastiques extra-occidentaux dans ces années-là. Ainsi, malgré la présence régulière de plusieurs générations d’artistes maghrébins à Paris, avant et au lendemain des indépendances, ils n'ont pas bénéficié d’une réelle visibilité, aussi bien auprès des institutions muséales77 que du marché de l’art excepté une reconnaissance auprès d’un petit cercle de galeries privées et de quelques critiques d’art avertis et précurseurs. L’historien Pierre Vermeren, dans La Misère de l’historiographie du Maghreb post-colonial, une étude du champ académique de la recherche historique française, évoque un effet d’occultation du Maghreb contemporain ou indépendant78. Il nous semble que cela s’applique également aux pratiques artistiques et à la discipline de l’histoire de l’art. Durant la période post-coloniale et jusqu’aux années 1980, les thèses en histoire de l’art consacrées aux artistes du Maghreb, en l’occurrence la Tunisie, sont rares et souvent menées par des étudiants tunisiens79. Les historiens de l’art dans les universités françaises semblent peu portés sur les scènes artistiques algérienne, marocaine ou tunisienne. L’art du Maghreb et par extension l’art extra-occidental est plus perçu comme une source d’inspiration et de renouveau pour les arts visuels d’Occident. De plus, seules les productions artistiques « traditionnelles » appartenant au passé ont été considérées comme des objets d’étude académique. Les productions artistiques de la période contemporaine n’ont pas constitué un champ d’investigation pour les sciences humaines et sociales. D’où l’oubli voire l’occultation de ces artistes dans les récits d’histoire de l’art produits en France, malgré la reconnaissance et la valorisation critique. Cela n’est pas sans questionner les mécanismes à l’œuvre dans l’écriture de l’histoire de l’art et dans la production des savoirs académiques en relation avec les anciennes colonies dans un ancien empire colonial.

Bibliographie

Alya. “Néjib Belkhoja: ‘L’art est une aventure.’” La Presse de Tunisie, 3 avril 1970, 3.

Atelier Aujourd'hui, Gouider Triki. Paris : Centre Georges Pompidou/Musée national d’art moderne, 1978. Catalogue d’une exposition tenue au Musée national d’art moderne, Paris, 28 juin–25 septembre 1978, commissaires : Jacques Lagrange et Jellal Kesraoui.

Averini, Ricardo. “La peinture de Néjib Belkhodja.” Dans Belkhodja/Azzawi, sans direction, n. pag. Tunis : Galerie des Arts, 1991. Catalogue d’une exposition tenue à la Galerie des Arts Cité Jamil, Tunis, 14 juin–10 juillet 1991.

Aziza, Mohamed. “Un ton neuf.” Dans Garmadi, Belkhoja, Ben Cheikh, Mahdaoui, Roccheggiani, sans direction, n. pag. Catalogue d’une exposition tenue à la Galerie Municipale, Tunis, du 22 décembre 1966 au 4 janvier 1967.

Badday, Moncef S. “Belkhodja le précurseur.” L’Afrique littéraire et artistique, no. 34 (décembre 1974) : 60–3.

Ben Cheikh, Naceur. “Peindre à Tunis : pratique artistique maghrébine et histoire.” Thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1979.

Ben Naceur, Bady. Mahmoud Sehili. Les Médinas enchantées… Tunis : Simpact, 2003.

Bergeaud, Anne. “Éducation populaire et action culturelle. L’expérience croisée de Pierre Gaudibert de Peuple et Culture à l’A.R.C. (1964–1972)”. Dans Colloque Pierre Gaudibert : militant, critique, sociologue de l’art, expérimentateur de musée, Paris : Institut national d’histoire de l’art, 24–26 février 2021. Consulté le 21 février 2025. https://youtu.be/vYadnaXRR-k?si=N1jg_mbuj0BSBo2A.

Bouzid, Dorra. “Un nouveau Peintre : Néjib Belkhoudja.” Faïza, no. 33 (mars 1963) : 46.

Breton, André, Peyrissac, Jean et Franck Maubert. Baya. Derrière le miroir, no 6. Paris : Maeght, 1947.

Choley, S. “Chronique Artistique. Nardus et les peintres de l’École de Paris.” La Dépêche Tunisienne, 6 mars 1946, 2.

Chorfi. “Le peintre Belkhodja à la recherche de correspondances avec le graphisme et la calligraphie arabes.” La Presse de Tunisie, 26 décembre 1968, 3.

Chouchane, Fredj. Entretien par l’auteur, mai 2014.

“Cinq peintres, deux questions sur l’abstrait.” La Presse de Tunisie, 4 janvier 1967, 3.

Da Costa, Valérie. “Existe-t-il une notion d’‘École’, dans l’art du XXe siècle ? Un exemple : l’impossible ‘École de Paris’” Dans La Notion d’« École », sous la direction de Christine Peltre et Philippe Lorentz, 181–8. Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 2007.

Edgard Naccache : 60 ans de peinture. Paris : éditions Galerie d’art contemporain de Bécheron, 1999.

“Edgard Naccache et Nello Lévy. Deux peintres, une obsession : la lumière.” La Presse de Tunisie, 15 mai 1963, 3.

El Goulli, Sophie. “Origines et Développement de la peinture en Tunisie.” Thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1974.

⸻. La Peinture en Tunisie, origines et développements. Paris : Éditions Jumeaux, 1994.

“Fabio Roccheggiani : peintre lettriste et footballeur abstrait.” La Presse de Tunisie, 13 février 1965, 3.

Gaudibert, Pierre. “De l’art international.” Dans Henri Cueco et Pierre Gaudibert. L’Arène de l’art. Paris : Éditions Galilée, 1988.

⸻. “De l’art ‘tiers-mondiste’.” Dans Henri Cueco et Pierre Gaudibert. L’Arène de l’art. Paris : Éditions Galilée, 1988.

⸻. “Peinture et Maghreb.” La Nouvelle Critique, no. 161–162 (décembre 1964–janvier 1965) : 109–129.

Giuliani, Madeleine. “Sehili : Peintre du Maghreb.” African Arts 3, no. 1 (automne 1969) : 20–5, 82–5.

G. K. “Vasarely : au début il y avait la lumière, puis la couleur, enfin la structure.” La Presse de Tunisie, 9 septembre 1970, 3.

Gmach, Sadok. Entretien par l’auteur. Mars 2010.

“Irtissem : c’est pour le 5 mars.” La Presse de Tunisie, 26 février 1976, 3.

Kévonian, Dzovinar et Guillaume Tronchet, dir. La Babel étudiante. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2013.

Kréa, Henri. “À propos de Naccache.” Sens Plastique, no. xxiii, janvier 1961, n. pag.

La Peinture algérienne contemporaine. Collection du Musée national des beaux-arts d’Alger. Alger : ministère de la Culture et du Tourisme. Catalogue d’une exposition tenue au Palais de la culture, Alger, 1–28 février 1986.

“La Tunisie à la 3e Biennale de Paris.” Le Petit Matin, 29 septembre 1963.

Lasram, Zoubeïr. “Naissance d’un langage et élaboration d’une identité picturale en Tunisie” Thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1978.

L. E. “En quête d’une école tunisienne universelle. Néjib Belkhodja esquisse les problèmes de la jeune peinture tunisienne.” La Presse de Tunisie, 9 septembre 1967, 3.

Lemand, Claude, Anissa Bouayed et Djamila Chakour, dir. Baya : femmes en leur jardin. Paris/Marseille/Alger : Institut du monde arabe/CLEA/Images Plurielles/Barzakh, 2022. Catalogue d’une exposition tenue à l’Institut du monde arabe, Paris, 8 novembre 2022–26 mars 2023 et au Centre de la Vieille Charité, Marseille, 11 mai–24 septembre 2023.

M’rabet, Khalil. Peinture et Identité, l’expérience marocaine, Paris : L’Harmattan, 1989.

Mahmoud Sehili, s. n., s. d., catalogue d’une exposition tenue à la Galerie municipale des Arts, Tunis, 14–23 mars 1967.

Maraini, Toni. “La peinture de Belkhoja.” Intégral, no. 5/6, septembre 1973 : 32–3.

Marzouki, Samir. “Irtissem : Une expérience d’animation.” Dialogue, no. 130 (28 février 1977) : 64–5.

Messaoudi, Alain. “Au croisement des cultures savantes et des cultures populaires : Baya et l’art des autodidactes dans le Maghreb des années 1945-1960.” Dans Une histoire sociale et culturelle du politique en Algérie et au Maghreb. Études offertes à Omar Carlier, sous la direction de Morgan Corriou et M’hamed Oualdi, 277–94. Paris, Éditions de la Sorbonne, 2018.

Moratil. “La Vie Artistique. Quelques peintres de l’École de Paris à la Galerie Sélection.” Le Petit Matin, 9 mars 1946, 3.

“Peinture. Belkhodja, Garmadi et Sehili exposent ensemble. Monotypes, papiers colorés et encres d’imprimerie.” La Presse de Tunisie, 20 mai 1965.

Pervillé, Guy. Les Étudiants algériens de l’Université française, 1880–1962. Paris : Éditions du CNRS, 1984.

Ragon, Michel. 25 ans d’art vivant. Paris : Castermann, 1969.

⸻ et Seuphor, Michel. L’Art abstrait 3. 1939–1970 en Europe. Paris : Maeght, 1973.

Seuphor, Michel. L’Art abstrait, ses origines, ses premiers maîtres. Paris : Maeght, 1949.

“Six jeunes peintres à la Galerie municipale.” La Presse de Tunisie, 22 mars 1964, 3.

“Six peintres maghrébins parlent. La peinture au Maghreb : situation alarmante.” L’Action de Tunisie, 16 avril 1967, 5.

Ténèze, Annabelle. “Exposer l’art contemporain à Paris. L’exemple de l’ARC au Musée d’art moderne de la Ville de Paris (1967–1988).” Thèse de diplôme d’archiviste-paléographe, École nationale des chartes, 2004.

Vallier, Dora. L’Art abstrait 1980. Paris : Hachette Littératures, 1998.

Vermeren, Pierre. Misère de l’historiographie du « Maghreb » post-colonial 1962–2012. Paris : Publications de la Sorbonne, 2012.