How to cite

Abstract

In this interview, Samir Abdallah retraces the many trajectories in the life of his father, the Egyptian painter Hamed Abdalla, between Egypt, Europe and the Arab world, as well as his work, which has been the subject of renewed interest since the 2000s. In the background, we can also trace the political tensions and conflicts that have marked relations between the Arab world and Europe, and which have undoubtedly influenced the reception and recognition of the painters of Arab modernism, to which Hamed Abdalla belongs. This exchange was also an opportunity to highlight Samir Abdallah’s political heritage. His documentaries bear witness to his father’s commitment to the Palestinian question.

Keywords

Lettrism, Expressionism, Modern painting, Cosmopolitanism, Paris, Palestinian question

This interview was conducted on 6 June 2024, received on 16 March 2025 and published on 14 May 2025 as part of Manazir Journal vol. 6 (2024): “Les artistes du Maghreb et du Moyen-Orient, l’art abstrait et Paris” edited by Claudia Polledri and Perin Emel Yavuz.

Lors de ses trajectoires entre le monde arabe et l’Europe, l’artiste, penseur et pédagogue égyptien Hamed Abdalla (1917–1985) a connu Paris à plusieurs reprises, aussi bien la période des années 1950 à la manière d’un ambassadeur artistique de son pays, qu’à partir des années 1960 lorsque, par la force des choses, il devient artiste « en exil » voire « immigré ». Intellectuel engagé, notamment pour la cause palestinienne, Abdalla est un témoin exemplaire de l’originalité et de la force esthétique et politique dont la peinture dans la région a été porteuse. En ce sens, la relation avec Paris ne représente pas une unicité, mais contribue à affirmer et à élargir une vision cosmopolite et panarabe, se traduisant par des liens solides avec les autres capitales de la région. Avec cet entretien, nous avons tenté de reconstruire le parcours et l’héritage artistique et politique du peintre à travers les propos de son fils, le documentariste Samir Abdallah1.

Nous aimerions commencer par le départ de Hamed Abdalla pour Paris. Pourquoi ce choix alors qu’il a construit sa renommée en Égypte (rétrospective au musée d’art moderne du Caire en 1956) ? Quelles sont ses conditions de vie en France, pourquoi Paris et combien de temps reste-t-il ?

Tout au long de sa vie, Hamed Abdalla a effectué plusieurs déplacements à Paris. Il est né en 1917, et son activité artistique commence en Égypte, bien avant son arrivée en France. Il émerge artistiquement dès les années 1930, lorsqu’il fréquente le café populaire de Manial et qu’il portraiture les gens du quartier. Il y a d’ailleurs beaucoup de tableaux de la période dite du « café de Manial » (fig. 1). Pas loin de la place Tahrir, il y a un secteur qu’on appelle le quartier Ismaélien (Ismailieh) dans lequel se trouvent plusieurs cafés fréquentés par les artistes et les intellectuels. Abdalla s’installe face au Musée égyptien de la place Tahrir, rue Damiette, avec Tahia Halim sa première femme et leur appartement devient un atelier très fréquenté par les élèves du peintre qui a gagné une reputation internationale à son retour de Paris en 1951. Il fréquente les cafés de wast al balad (le centre dit ismaélien du Caire au début des années 1950). Le talent et le charisme d’Abdalla, qui est issu d’une famille populaire, attire le milieu cosmopolite au fameux café de Manial pour aller à la rencontre des artistes égyptiens. Manial, c’est comme si on parlait des faubourgs de Nanterre dans les années 1960 ! Dans ce contexte, Abdalla rencontre la communauté des « Égyptiotes », c’est-à-dire des étrangers nés ou ayant grandi en Égypte, où ils ont développé leur carrière et qui, de ce fait, sont presque considérés comme des Égyptiens.

Parmi eux, il y a des gens issus de toutes les diasporas, des Grecs, des Italiens et des Français. Par le biais d’institutions, comme l’École des Beaux-arts et la Société des Amis de l’Art, ou des Français de passage en Égypte ou au Caire, la France vise à se rapprocher des milieux égyptiens pour des raisons politiques, dans une forme de compétition avec l’Angleterre, le colonisateur de l’époque. Les Français d’Égypte apportent un soutien important aux artistes égyptiens. Cela répond à une forme de diplomatie culturelle, mais relève aussi de liens et d’attachements personnels que les artistes français installés en Égypte ont envers leur pays d’accueil. Ce sont d’ailleurs les membres de la Société des Amis de l’Art qui repèrent Abdalla et lui donnent l’occasion de réaliser une de ses premières expositions.

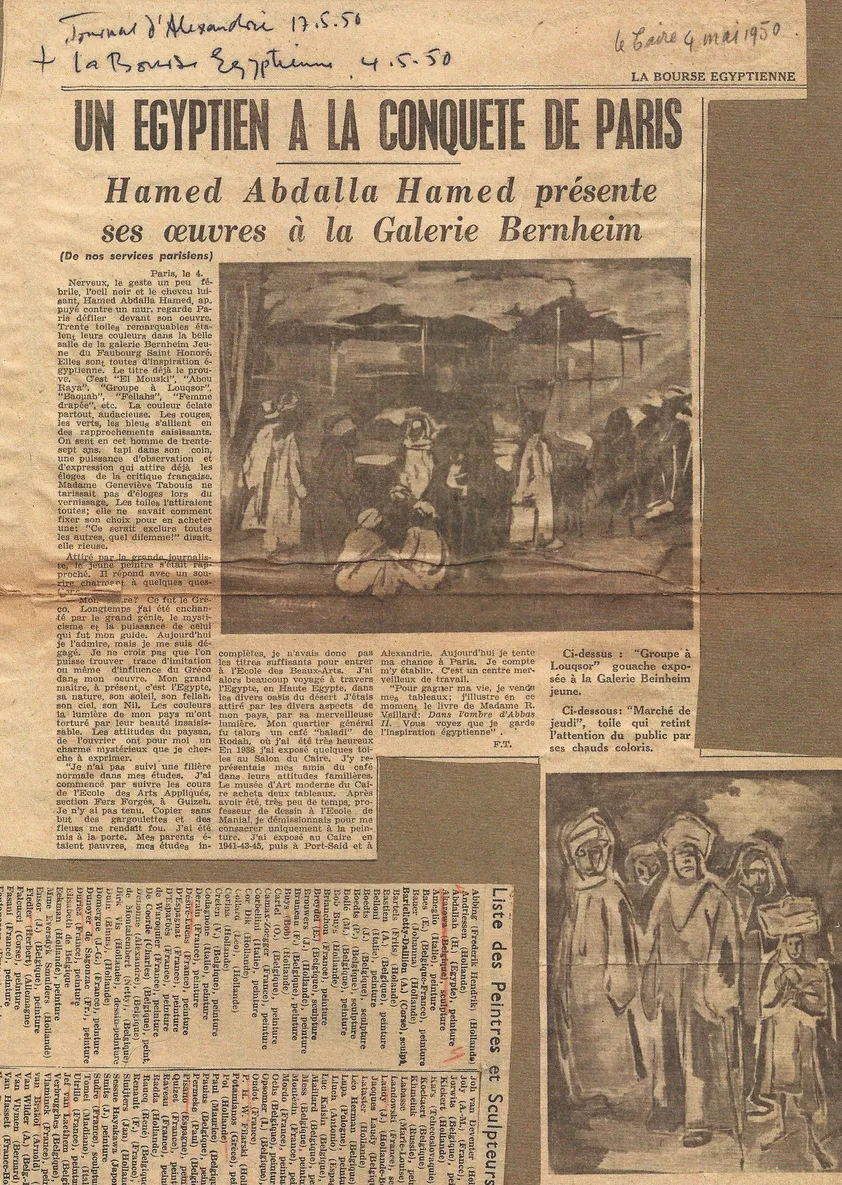

Ce cercle cosmopolite compte également des figures politisées, engagées dans la lutte contre la colonisation et dans le mouvement communiste et internationaliste, qui reconnaissent en Abdalla un homme du peuple capable de porter sa voix. Cette reconnaissance lui ouvre des portes et le conduit à Paris où il arrive pour la première fois en 1949. Ici, il participe, d’abord, à une grande exposition à l’automne 1949, au pavillon de Marsan, qui porte aussi bien sur l’art moderne égyptien que sur l’Égypte ancienne2. Abdalla y contribue avec une ou deux œuvres. En mars 1950, la galerie Bernheim-Jeune lui consacre une exposition3 (fig. 2) qui obtient un énorme succès grâce à des critiques dithyrambiques dans la presse. Il en ressort avec la réputation d’un artiste égyptien parti à la conquête de Paris.

Est-ce qu’il a développé des liens avec l’École de Paris lors de son séjour ?

Il est important de souligner à ce propos que c’est avec sa première femme Tahia Halim4 qu’Abdalla est venu à Paris en 1949. Ici, elle fréquente l’Académie Julian et l’atelier André Lhote et, de ce fait, contribue à créer des liens avec l’École de Paris. En revanche, Abdalla a toujours refusé tout encadrement et n’a jamais suivi de cours. Il s’est fait virer de l’école parce qu’il s’accrochait avec son professeur. Mais, finalement, lors de son retour en Égypte, il devient professeur grâce à Taha Hussein, le grand écrivain égyptien devenu ministre, qui lui offre un poste de professeur de dessin dans l’école de son quartier. À Paris, entre 1949 et 1951, il donnait des cours dans son appartement, ou alors il enseignait dans les cafés ; c’est quelqu’un qui a passé sa vie à étudier et à enseigner. Il avait une relation très directe avec les gens, il ne dispensait pas le savoir par le haut, mais il préférait toujours le dialogue, il disait : « j’ai autant à apprendre de toi que tu as à apprendre de moi ». À Paris, Abdalla participe à la vie culturelle, il rencontre les gens du milieu artistique, des artistes français ou d’ailleurs. Il fréquente les cafés du Quartier latin, de Montparnasse, des Champs-Élysées... C’est difficile, toutefois, de retrouver les noms d’artistes français ou internationaux qu’il a pu fréquenter à Paris, parce qu’on n’en a pas de traces ni de documents. Parmi ses élèves au Caire, on retrouve des artistes comme Tahia Halim, Inji Efflatoun, Gazbia Sirry, Georges Bahgory, voire même la princesse Farida.

Comment se passe son retour en Égypte ?

Après le succès de l’exposition à la galerie Bernheim-Jeune (1950), il a une exposition à Londres5 avec Tahia Halim, moins importante toutefois (fig. 3). Cela ne l’empêche pas de rentrer en Égypte auréolé de gloire (fig. 4). Il incarne alors l’image de l’Égyptien issu du peuple, élevé au contact de la terre, qui expose sur les cimaises la vie de son entourage et de son milieu paysan. Bien que sa famille, originaire de la campagne de Moyenne-Égypte, se soit installée dans les faubourgs du Caire (où il est né), il reste profondément attaché à ses racines rurales.

Lorsqu’il expose ses œuvres parisiennes au Caire, il rencontre un grand succès. Il s’installe dans le centre de la capitale, où il ouvre une école-atelier à son domicile qu’il partage avec Tahia Halim, sa première femme issue de l’aristocratie, avec qui il a vécu pendant dix ans.

En Égypte, il reste ancré dans le même milieu cosmopolite qu’il fréquentait avant son départ pour Paris, mais un changement majeur survient : la révolution éclate et l’Égypte retrouve sa souveraineté. Abdalla participe activement à ce bouleversement, notamment à travers des endroits comme l’Atelier, un espace au Caire (il y en a un autre aussi à Alexandrie), créé dans les années précédentes par ce milieu cosmopolite. Il œuvre alors pour arabiser les cours et les pratiques. Pour Abdalla, il fallait développer un outil national pour l’intérêt, non pas de l’élite, mais du peuple. Bien sûr, il maintient des liens avec les réseaux francophiles, mais ces derniers perdent progressivement de leur importance.

En 1956, il retourne en France pour une nouvelle exposition, cette fois-ci, à la galerie Marcel Bernheim6 (Fig. 5), n’est-ce pas ?

Oui, à cette époque, il avait un haut niveau de reconnaissance, mais tout s’effondre lorsque Nasser nationalise le Canal de Suez et la France, l’Angleterre et Israël attaquent l’Égypte. Abdalla décide alors de rompre radicalement avec la France et l’Angleterre et refuse de passer une seconde de plus dans l'un de ces pays qui fait la guerre à sa patrie. C’est à ce moment qu’il rencontre ma mère, après s’être séparé de Tahia. Comme elle est danoise, il décide de partir au Danemark où mon frère, ma sœur et moi sommes nés. Finalement, il y restera dix ans. Ici, il obtient une très bonne reconnaissance. Il fait beaucoup d’expositions et est régulièrement invité dans des expositions de la scène artistique danoise à laquelle appartient le mouvement CoBrA 7. Il se retrouve néanmoins isolé.

Est-ce que c’est pour cela qu'il décide encore une fois, et dix ans après, de revenir en France ?

Oui. Abdalla revient en France en 1966, convaincu par ses amis intellectuels et artistes que la France a changé, et qu’il est désormais possible de considérer Paris comme une capitale culturelle internationale où se retrouvent les artistes tiers-mondistes et internationalistes du monde entier (nous sommes dans la période pré-révolutionnaire, avant 1968). J’étais un gamin à l’époque, mais je me souviens qu’il fréquentait les artistes arabes ou internationaux de passage à Paris, comme le fameux artiste afro-américain Herbert Gentry, de Harlem, qu’il a connu à Paris à cette époque. Ils étaient très proches. Gentry venait souvent à Paris, il passait à la maison où je l’ai connu… Il y avait dans les années 1960, un Paris révolutionnaire façonné par des gens qui venaient des quatre coins de la planète, c'était un lieu de circulation où on rencontrait des Africains, des Argentins, des Chinois, des Scandinaves et aussi beaucoup d’Arabes issus de différents pays, du Maroc jusqu’à l’Irak, et même des Iraniens.

Néanmoins, à ce moment, la France est encore aux prises avec la suite de la guerre d’Algérie, le contexte est très anti-arabe, la montée des tensions avec Israël fait que la France, en particulier le milieu intellectuel et artistique français, soutient Israël. Dès qu’il arrive en France en mai 1966, avec notre famille, Abdalla approche le milieu des galeries. Je me rappelle une anecdote à ce propos. À noter que je parlais anglais à la maison avec mes parents, je ne parlais pas encore le français. Un jour, mon père m’emmène visiter les galeries avec mon frère Mogniss. Lors d’une visite, le galeriste nous demande de quel pays nous sommes et, en entendant Égypte, il répond : « Ah, then we are enemies ! ». Il était pro-israélien. Voilà la mentalité qu’il y avait à cette époque. En 1967, le milieu des intellectuels et des artistes soutient Israël très massivement et Abdalla se retrouve avec la minorité qui soutient le camp arabe. À ce moment-là, la guerre oppose l’ensemble des pays arabes et Israël. Abdalla participe alors à une exposition en solidarité avec la Palestine avec le réseau des artistes issus de la Jeune Peinture.

En 1967, il n’y avait pas encore de collectif, mais c’était la même mouvance qui, en 1975, a donné lieu au Collectif des peintres arabes8. Dès 1967, la question de la Palestine provoque des divisions et Abdalla se retrouve marginalisé. À cause de la position des galeristes, des marchands et des institutions qui soutiennent Israël par des déclarations et des ventes aux enchères massives, l’atmosphère de l’époque est clairement anti-arabe. Abdalla se coupe de ce milieu et se retire ainsi du circuit artistique, ce qui explique en grande partie sa marginalisation. Ce n’est pas seulement le cas d’Abdalla d’ailleurs, mais cela concerne tous ceux qui ne partageaient pas le discours de la France comme « pays des lumières, qui apporte la civilisation, des idées progressistes, etc. », tout en gardant une mentalité coloniale.

![Catalogue de l’exposition « Abdalla »<i> </i>au Musée national de Damas, 24 mai 1967. En couverture est reproduit le tableau acquis par le ministère de la Culture syrien, <i>Al-Hureya </i>[La Liberté]. Avec l’aimable autorisation de la famille Abdallah.](https://bop.unibe.ch/manazir/article/download/12251/version/12552/15150/57619/ln6z3v03l9y9.webp)

C’est d’ailleurs à cette époque que son œuvre a été présentée au Moyen-Orient. Est-ce que cela a été un choix aussi politique lié au moment ?

Oui, en juin 1967, le Musée national de Damas organise une rétrospective de ses peintures (fig. 6), mais l’exposition ouvre et ferme le même jour à cause de la guerre. Un an après, en mars 1968, il est à Beyrouth avec la Galerie One. C’est quand même depuis Paris qu’Abdalla réalise tout cela. Bien qu’il soit installé à Paris, il reste connecté avec le réseau d’artistes, d’intellectuels et de révolutionnaires qui circulent entre Paris, Beyrouth, Amman, entre autres. C’est lors de cette exposition que s’opère la véritable connexion avec le Liban, Beyrouth étant le pôle d’attraction du monde arabe où Abdalla rencontre de nombreux intellectuels, artistes et peintres venus de tous les pays arabes. Il ne faut pas oublier que nous sommes aussi dans la vague du nationalisme arabe, où il y a plusieurs tendances. Mais disons que l’esprit général va du nassérisme, avec sa version nationaliste autoritaire, jusqu’à la version panarabe révolutionnaire représentée chez les Palestiniens par exemple par le FPLP9. Et donc, il est dans cette dynamique. C’est là qu’il fait, dans un moment d’enthousiasme, le tableau al-Thawra – La Révolution (1968) en hommage aux combattants de Karameh (mars 1968)10.

Est-ce à ce moment que remonte aussi sa période dite « lettriste » ? Comment la qualifieriez-vous ?

Même s’il y a pleins d’autres termes qui ont été utilisés, comme par exemple le mot « forme » qu’il utilisait lui-même, ou l’expression « écriture anthropomorphique », une « écriture qui suggère des figures humaines », je dirais, en effet, que l’expression la plus juste serait « al-hurufiyya al-ta‘biriyya » qui veut dire « lettrisme expressionniste ». En juin 1967, à Damas, puis l’année suivante à Beyrouth, il aura d’ailleurs l’opportunité de faire une grande exposition rétrospective de son œuvre lettriste. C’est à ce moment-là que ses œuvres de ce type sont montrées pour la première fois dans un pays arabe. Il les avait déjà largement exposées au Danemark dès les années 1957–1958. En réalité, son travail avec les lettres arabes date du début des années 1950, mais il le développe largement à la fin de cette même décennie. Son œuvre est fortement marquée par les thématiques politiques tel qu’illustré par les titres de plusieurs œuvres (Révolution, Défaite, Régrets, Lève-toi, Esclavage, La Guerre, Liberté). À côté de cela, il explore aussi des sujets plus doux (Talisman, Amour, Affection, Couple, Amants), car cette période est pour lui profondément romantique. Il est très amoureux de ma mère, ce qui lui inspire une série érotique avec des lettres arabes évoquant l’amour ou la maternité. Il aime également célébrer toutes manifestations de la vie (fig. 7).

![Abdalla, Hamed. <i>Al-Hubb </i>[Amour]. 1962. Techniques mixtes, papier sur masonite.100 × 65 cm. Avec l’aimable autorisation de la famille d’Hamed Abdalla.](https://bop.unibe.ch/manazir/article/download/12251/version/12552/15150/57622/ojrz7lpjaqe.webp)

Pour revenir à l’exposition de Damas de 1967, est-ce qu’elle a circulé dans d’autres capitales arabes ?

Normalement, l’exposition devait circuler dans toutes les capitales arabes et se terminer en beauté en Égypte où il espérait en profiter pour revenir s’installer avec sa famille. Mais la situation régionale dégénère très vite avec, peu de temps après, le Septembre noir et le Massacre des Palestiniens en Jordanie (1970), les diverses invasions israéliennes du Liban, etc. La situation géopolitique n’est donc pas très favorable à la circulation des œuvres d’art dans la région. De plus, il faut tenir compte des lourdeurs des régimes et des institutions artistiques dans la plupart des capitales arabes, qui ne bénéficient pas de la même liberté de manœuvre que celle dont disposaient les Libanais et qu’ils ont préservée. C’est ainsi que son projet de tournée arabe pour finir en Égypte tombe à l’eau, et que cette série d’œuvres reste bloquée à Beyrouth jusqu’à aujourd’hui ! Quand il a quitté Beyrouth, Abdalla l’a laissée entre les mains d’Adonis. J’ai d’ailleurs retrouvé récemment des lettres dans lesquelles Adonis écrit à Abdalla que ses œuvres ont été confiées à des mains sûres à Beyrouth. Quand j’ai retrouvé ces lettres, j’ai demandé à Adonis où étaient ces œuvres, mais il m’a dit ne plus s’en rappeler…

Est-ce que son engagement pour la question palestinienne se poursuit lors de son retour à Paris en 1966 ?

Oui, tout à fait. Les années passent et Abdalla est toujours très connecté avec la mouvance palestinienne, pro-palestinienne arabe, européenne et française (fig. 8). Son retour à Paris en 1966 a pour principal objectif de se reconnecter avec la scène artistique mondiale, notamment avec le milieu des artistes et des révolutionnaires venus non seulement du monde arabe mais aussi d’Afrique. En 1973, en 1975 et 1976, il participe donc à des expositions de solidarité avec la Palestine et de soutien au peuple libanais et palestinien. En 1978, se tient la fameuse exposition pour la Palestine à Beyrouth pour laquelle son œuvre Défaite du Sionisme est exposée à la suite de sa donation. C’est à cette occasion qu’il écrit une lettre11 à Mona Saudi, qui dirigeait la section plastique de l’OLP, en disant : « Je donne toute ma collection qui est chez Adonis, 145 œuvres, je la donne pour la résistance armée du peuple palestinien, pour la libération totale de la Palestine », les deux points étant soulignés ! Cependant, comme je l’ai dit, Adonis prétend que les œuvres ont disparu, qu’il y a eu un bombardement, que l’endroit a été détruit, qu’il ne se souvient plus trop bien…. Enfin, on ne sait pas quelle est la part de vérité… Il ne sait pas lui-même. Ce qui est important, c’est qu’Abdalla n’était pas soutenu par les milieux dits des marchands en Europe, ni par les milieux institutionnels qui avaient tendance à marginaliser des artistes, à les invisibiliser, surtout lorsqu’ils avaient une pratique et un discours qui ne s’alignaient pas avec ce qu’on attendait d’eux, à savoir célébrer et se conformer au génie français ou européen.

Parlons de la réception. Est-ce qu’on peut dire que sa reconnaissance a démarré dans les années 50 ?

En fait, il commence à se faire connaître comme un artiste de premier plan grâce aux critiques d’art égyptiens, notamment par des figures comme Aimé Azar, Jean Lacouture ou Waldemar Georges, entre la fin des années 1940 et le début des années 1950. De plus, Badr el-Din Abu Ghazi, éminent critique d’art égyptien qui deviendra plus tard ministre de la Culture, écrit en 1948 ou 1949 un texte dans lequel il reconnaît la naissance d’une nouvelle école de peinture sous l’impulsion d’Abdalla. Mais aussi Jean Lacouture, dans un livre publié dans les années 1950, qualifie Abdalla de pionnier. En réalité, la génération des pionniers remonte à avant lui et reste liée à une forme d’orientalisme, même s’il est adapté à la mode égyptienne. En revanche, Abdalla réalise une rupture radicale. Il n’a jamais suivi la tendance des écoles influencées par l’Europe, comme celle des surréalistes égyptiens du mouvement Art et liberté, qui, bien qu’ayant marqué l’histoire, restent des écoles ancrées dans la tradition, avec Paris comme centre. Abdalla va à l’encontre de toute affiliation au centre impérial, représenté à l’époque par la France et l’Angleterre, et cherche à développer un « courant égyptien » propre.

Comment Abdalla est-il présent dans les pays extra-européens ?

D’abord, quand il quitte l’Égypte pour venir en France, il a des expos dans le monde entier : en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, etc. Cela va dans tous les sens. Que ce soit dans des expositions individuelles ou collectives, son œuvre circule énormément. Abdalla est porté par la vague, ce qui relève peut-être également, plus généralement, de la reconnaissance émergente envers les arts du tiers-monde. Tout comme les Français ont joué un rôle en Égypte avec le milieu artistique, les Américains ont adopté une même approche dans le cadre de la diplomatie culturelle avec les pays de l’axe Asie-Afrique, Asie-Moyen-Orient-Afrique. Ils organisaient beaucoup d’initiatives de diplomatie culturelle et développaient des collections, comme celle du musée du Cristal (Steuben Glass Museum) où des œuvres de mon père se trouvent à côté de celles de Matisse. Malgré cette grande visibilité, Abdalla choisit de rester confiné au Danemark.

Si on revient à la réception de son œuvre en Égypte, comment passe-t-on de la reconnaissance des années 1950 à la marginalisation ?

D’abord, sous l’époque de Nasser, il y avait une espèce de bureaucratie d’État qui s’était installée avec des fonctionnaires très dogmatiques et autoritaires, qui voulaient « le bonheur des gens malgré eux », et donnaient des directives aux artistes. Dans l’art égyptien, cela se traduit par un soutien à l’art socialiste réaliste ou, disons, l’art de propagande. Évidemment, mon père ne pouvait pas se retrouver là-dedans. Il se trouvait donc pris dans une contradiction entre son soutien à la politique nationaliste, en particulier à la tendance progressiste et sociale de Nasser, et sa révolte contre la direction autoritaire prise par le régime. Cette situation s’aggrave avec l’arrivée de Anouar el-Sadate.

Quand le régime de Sadate fait un virage pro-américain, il le dénonce très violemment et évidemment, il en paye le prix. Même ses amis, comme Badr el-Din Abu Ghazi, qui devient ministre de la Culture, ou Gamal el-Atifi, qui devient président de l’Assemblée du peuple, ou d’autres figures du pouvoir rencontrées durant la période pré-révolutionnaire et révolutionnaire, ne parviennent pas à le soutenir dans le projet de retour pour jouer un rôle à la hauteur de son talent dans son pays. Et ce, malgré les lettres signées par des dizaines d’artistes demandant son retour dès 1968 pour enseigner et soutenir le courant artistique égyptien. Le régime l’ostracise. Un artiste qui n’est pas soutenu ni par son pays, ni par le pays d’accueil, finit par disparaître, du moins provisoirement.

Est-ce que son œuvre a été reconnue en Égypte par la suite ?

Abdalla a toujours manifesté cette envie de revenir en Égypte et d’y trouver sa place. D’ailleurs, à la fin de sa vie, dans les années 1980, il retournait régulièrement en Égypte avec l’idée de s’y installer. Il rouvre, entre autres, son atelier, qui était dans sa maison de Manial. Mais il est mort trop tôt et n’a pas pu vraiment effectuer son retour.

À sa mort, en 1985, les proches de mon père en Égypte et la famille s’activent pour que son œuvre et sa mémoire trouvent leur place, à commencer par le fils de Badr el-Din Abu Ghazi, Emad Abu Ghazi, qui est un référent en matière d’archives — il a participé récemment à un colloque à Abu Dhabi sur la question des archives des artistes arabes12. Ils ont voulu que son œuvre soit réintégrée dans le patrimoine égyptien et ont œuvré pour qu’une collection importante de mon père entre au Musée d’Art Moderne égyptien du Caire. En 1994, nous avons fait une donation d'une trentaine d’œuvres qui ont ensuite été exposées. Il y a eu aussi un texte sur l’œuvre d’Abdalla de la part d’un critique égyptien, un homme de lettres francophone, Édouard El Kharrat. L’inauguration a été un grand moment, mais ni mon frère ni moi n’avons pu y assister. C’était sous Moubarak… Cela a été un beau moment de retour, où le public égyptien et le monde des artistes ont pu redécouvrir Abdalla, mais très vite, c’est passé aux oubliettes.

Il a fallu attendre le regain d’intérêt pour les modernistes arabes, qui date des années 2000, ainsi que l’explosion du marché de l’art et des acquisitions par les collectionneurs du Golfe et du Liban, pour redécouvrir son œuvre. Ensuite, il y a eu aussi le contrecoup du 11 septembre. Une haine anti-arabe s’est exprimée très violemment aux États-Unis, mais en même temps, un courant au sein de la société américaine, notamment dans certains milieux plus éclairés, a cherché à comprendre ce qui se passait dans la région à travers les arts. Cet intérêt pour les modernistes arabes se développe aussi grâce aux études décoloniales dans l’intention de décoloniser les arts. Morad Montazami13 représente tout à fait ce courant de chercheurs et historiens d’art qui se sont formés dans les institutions françaises ou européennes et qui, pour des raisons personnelles aussi (Morad est le fils d'un réfugié iranien qui a grandi en France), s’intéressent aux histoires d’exil, d’immigration et de lutte. Dans notre famille, nous sommes conscients de notre responsabilité envers cet héritage.

Qu’est-ce qui vous a conduit à prendre en main l’héritage artistique de votre père ?

Je vous raconte une petite anecdote amusante. J’étais retourné chez ma mère en 2007 ou 2008, parce qu’elle était malade, et, chez elle, il y avait l’atelier Abdalla tel qu’il était de son vivant. Je dormais sur un lit qu’il avait fabriqué et qui contenait un coffre. L’intérieur était rempli de tableaux en rouleau. Ma mère avait l’habitude de me dire, chaque matin, « Samir, quand est-ce que tu vas te réveiller et ouvrir le coffre sur lequel tu dors ? C’est plein de trésors. Il faut s’en occuper. » Moi, je faisais des films et militais avec mon frère dans les mouvements de jeunes immigrés et des cités en France et en Europe. Nous avions une agence qui s’appelait Agence IM’média14 (dont un des travaux était présenté dans l’exposition « Présences arabes »). Nous étions très pris par cela, nous n’avions pas le temps de nous occuper suffisamment de l’œuvre de notre père, même si nous avions déjà publié un numéro spécial de notre revue sur son œuvre et organisé ici et là quelques expositions, avec diverses galeries au Caire et en Europe sans jamais réussir à trouver des partenaires vraiment motivés. Pourtant ma mère s’est acharnée à démarcher des dizaines de galeries et centres d'art depuis la mort de mon père jusqu’à la fin. Alors, un jour je vais chez ma mère et je lui dis : « Bon d’accord, on va commencer par tout prendre en photo. » Cela s’est passé au moment où nous avons repéré cet intérêt nouveau pour les modernistes arabes à la fin des années 2000.

Nous avons alors rencontré un galeriste égyptien qui s’appelle Karim Francis, francophile et bien connecté avec la France. C’est lui qui a ressorti les œuvres, au-delà des expositions un peu marginales, afin de tenter de les réintégrer dans le circuit. Et c’est ainsi que tout a commencé à se mettre en place progressivement jusqu’à ce que nous rencontrions les commissaires de la Tate Modern, à l’occasion d’une exposition que Karim Francis avait organisée avec nous à la foire de Dubaï en 201415.

En 2014, nous avons publié le livre Abdalla : l’œil de l’esprit16, que j’ai coordonné avec Nasser Soumi (un ami palestinien de mon père), sa femme Roula El-Zein et mon ami Kheridine Mabrouk. Il y avait un intérêt croissant des collectionneurs et des musées. Je vais en Égypte, où j’allais régulièrement depuis la révolution de 2011, je fais une campagne de presse, on a l’impression que les choses sont possibles, bougent. C’était juste avant qu’al-Sissi s’installe au pouvoir. Alors, nous avons ressorti les œuvres des réserves et on a forcé leur exposition17. Mais le public était très réduit, une centaine de personnes...

C’est alors que nous rencontrons Jessica Morgan, qui dirigeait le département des acquisitions, un poste important à la Tate. Elle a un coup de cœur pour le travail d’Abdalla et envoie Morad Montazami pour faire de la recherche. C’est ainsi qu’il découvre à la fois l’œuvre qui le fascine et, en même temps, un fonds d’archives gigantesque que nous avions préservé. Et là, il a passé sept ans à travailler sur les archives avec moi, à les étudier, et il publie le livre Arabécédaire18.

Bref, tout a permis à l’œuvre d’Abdalla d’être redécouverte, mais ce n’est pas encore totalement acquis. Il y a des hauts et des bas en raison de cette logique marchande, qui reste la force principale en jeu. Aujourd’hui, par exemple, je crois que ce sont les Saoudiens qui achètent le plus. Dans les Émirats – Abu Dhabi, Dubaï et Sharjah –, il semble toutefois y avoir une ouverture plus grande qu’en Arabie saoudite en ce qui concerne la politique d’acquisition, notamment pour les œuvres qui pourraient poser un problème d’un point de vue politique ou moral (fig. 9). Mais les choses évoluent rapidement.

Une toile comme Al Taslim – Capitulation (1977) dénonce la collaboration des régimes arabes réactionnaires à la situation dramatique des peuples arabes. C’est en effet l’essence du travail de mon père. À mon avis, ils auront du mal à l’intégrer dans leurs collections, mais on ne sait jamais... Par exemple, quand je rencontre des gens qui se présentent comme de potentiels médiateurs entre nous et les agents saoudiens, ils me disent souvent : « Ouais, mais tu n’as pas une œuvre un peu plus gentille ? » Moi : « Je l’ai, mais je ne te la donne pas. » Je ne la donne pas, parce que, pour moi, il faudrait que les Saoudiens exposent les œuvres qui dénoncent leur responsabilité dans la situation dramatique actuelle. Ils doivent reconnaître que c’est leur politique qui a contribué – avec d’autres – à ramener des pays comme l’Égypte dans la situation de coma dans laquelle ils se trouvent aujourd’hui, en encourageant l’ignorance et l’obscurantisme... Après, il y a pas mal d’œuvres d’Abdalla qui circulent sur le marché grâce aux maisons de ventes aux enchères et qui se trouvent dans diverses collections. Nous ne pouvons pas tout contrôler…

En Égypte, les œuvres tombent régulièrement dans l’oubli… En ce moment, il n’y a pas de vraie place pour l’art égyptien, tout simplement. L’art dans les milieux de la production artistique, le cinéma, le théâtre, la musique, la peinture, tout cela reste marginal. Les gens ont faim, et la livre égyptienne s’effondre.

Néanmoins, comme les œuvres d’Abdalla se trouvent maintenant au Musée d’Art Moderne du Caire, dans les pays du Golfe, à la Tate, au Met et, là, dans cette importante exposition « Présences arabes » à Paris, et comme elles sont vendues aux enchères à des prix assez élevés, il y a un intérêt, mais qui reste encore un peu artificiel.

Dernière question : vous avez réalisé des documentaires, notamment sur la Palestine. Est-ce que l’héritage de votre père a influencé votre travail, bien que vous ayez choisi un médium différent ?

Au niveau des thématiques, j’ai été porté depuis mon enfance par la question palestinienne, je l’ai héritée directement de mon père. Mon père nous a élevés, moi, mon frère et ma sœur, dans l’idée qu’on allait libérer la Palestine. Il disait : « Tu vas aller au bled, quand tu seras formé, tu feras la révolution là-bas et tu libéreras la Palestine. » C’était un discours quasi quotidien. Il n’a jamais mis les pieds en Palestine, mais il a pris un train dans les années 1940, avant la création d’Israël, entre Alexandrie et Beyrouth, et il est passé par la Palestine. Il a rencontré un peintre palestinien, le fondateur de l’Union des artistes palestiniens [Ismail Shammout, NDLR].

J’ai grandi en France, et mes premiers engagements étaient dans les comités de soutien à la Palestine. On faisait d’abord des actions militantes pour soutenir la résistance palestinienne au milieu des années 1970. J’ai commencé à écrire de la poésie. Mes poèmes de l’époque étaient beaucoup centrés sur la Palestine, et comme j’ai grandi en France, j’ai fréquenté très jeune mes camarades de Nanterre. Je vivais à la frontière entre Suresnes et Saint-Cloud, dans une maison que ma mère avait obtenue par son travail. C’était un peu le ghetto des pauvres à Saint-Cloud. Mes fréquentations étaient principalement des jeunes de ma génération. Je fréquentais notamment le bas de Suresnes et Puteaux, un quartier où il y avait beaucoup de jeunes maghrébins. Je me suis aussi rapidement lié à mes amis de Nanterre, qui faisaient du théâtre. On a ressenti le besoin d’exprimer la réalité des jeunes immigrés à travers des formes d’expression culturelle : la Palestine, les oppressions, les violences policières, le climat raciste très violent. Je me souviens de 1967. J’avais 7 ans, j’allais à l’école. Le lendemain de l’agression israélienne, ma sœur et moi nous sommes retrouvés encerclés par nos camarades à l’école, qui nous montraient du doigt et se moquaient de nous, en nous lançant des commentaires comme : « les soldats égyptiens ont abandonné les chaussures dans le désert pour fuir au plus vite devant l’arrivée de l’armée de Tsahal… » C’était une image qui circulait beaucoup dans les médias de l’époque et qui symbolisait la honte. À l’école, les gamins se moquaient de nous, et il a fallu que je me batte pour me défendre et défendre mon honneur. Cette expérience m’a appris qu’il fallait se battre. Je suis rentré chez moi avec des vêtements déchirés, et mon père a vu que j’étais blessé. Je lui ai expliqué ce qui s’était passé, il m’a embrassé et m’a dit : « Ah, mon fils… tu as sauvé l’honneur des Arabes ! »

Cette mentalité m’a appris que c’était juste de se battre, qu’il ne fallait pas accepter l’humiliation. Cela m’a forgé un caractère de combattant. J’ai pris cela de mon père. Il était sceptique au début. Il avait le profil classique de l’exilé, qui disait qu’il fallait se concentrer sur la révolution dans notre pays et ne pas trop se mêler de ce qui se passait en France. Mais au fil du temps, à force de discuter avec lui, il a fini par nous soutenir. Il a compris et nous a soutenus dans nos luttes, notamment lorsque mon frère et moi avons été menacés d’expulsion pour trouble à l’ordre public, à cause de notre engagement en faveur de la Palestine et contre le racisme. Il a participé à l’organisation d’une campagne internationale pour nous défendre, qui proposait, en soutien à la menace de notre expulsion de France, d’expulser cinq Français de chaque pays du Front du refus arabe, dont mon père faisait partie. On était en 1977. Le Front du refus arabe comprenait plusieurs pays dans les années 1970 : l’Algérie, la Syrie, l’Irak, la Libye et le Yémen. Il était l’un des représentants de la branche culturelle de ce front. C’est ce réseau qu’il a mobilisé pour nous soutenir. Les autorités françaises nous soupçonnaient de soutenir les mouvements qu’elles qualifiaient de « terroristes internationaux », simplement parce que nous défendions la cause palestinienne. Mais en réalité, nous étions juste des littéraires, qui militaient pour une Palestine libre, pour tous les peuples, quelle que soit leur origine. Nous défendions le rêve d’une Palestine libre où juifs, musulmans, chrétiens, athées puissent tous vivre ensemble.

Dans les sujets que j’ai traités, la Palestine a été un thème important. J’ai réalisé quatre ou cinq films qui ont beaucoup circulé dans le monde. Il n’y avait personne d'autre que moi chez Arafat pour filmer quand j'ai réalisé Le siège (2002) ; il n’y avait personne d’autre que moi quand j’ai réalisé la rencontre entre les écrivains internationaux (Écrivains des frontières, 2002); il n’y avait personne d’autre que moi et mon ami Kheridine Mabrouk quand j’ai filmé en janvier 2009 après l’agression contre les Palestiniens (Gaza-Strophe, Palestine, 2010). À la différence d’aujourd’hui, il n’y avait pas d'images qui sortaient parce qu’il n’y avait pas de réseaux sociaux. Il n’y avait que le point de vue de la frontière depuis Israël et le point de vue des bombardements sur Gaza, il n’y avait pas d’images de l’intérieur, vraiment très peu, et pas de médias occidentaux. Gaza-Strophe, Palestine a fait le tour du monde parce qu’il y avait une demande de voir ce qui se passait là-bas. Malgré la censure, il a énormément circulé et reçu des prix, comme celui du meilleur documentaire méditerranéen. Oui, je pense que tout cela fait partie de l’héritage de mon père.

Il y avait le vrai racisme, puis aussi la paranoïa des projections. J’ai grandi avec cela. Je pense que même s’il n’y avait pas eu cette histoire d’être égyptien pointé du doigt, parce que l’image des chaussures des soldats, ça, c’était un vrai traumatisme. Des gens de ma génération que je connais et qui ont vécu cela se sont engagés. Leur engagement est dû à ce qu’ils ont vécu, à cette forme de violence raciste et néocoloniale. S’ils ont choisi de s’engager en soutien à la Palestine, c’est parce que cette cause est devenue synonyme de lutte contre l’oppression et pour la justice… Bien sûr, j’ai hérité cela de mon père, mais cela arrive aussi à ceux qui ont simplement grandi en France. La plupart des copains et copines qui ont grandi en France ont la Palestine dans le sang. Ils n’ont pas forcément eu un père ou une mère militante, mais ils sont très concernés par la question pour ce qu’elle représente : l’oppression, l’injustice, la discrimination… C’était pareil pendant la guerre du Golfe. Cet engagement pour la Palestine fait partie de mon héritage, et il a profondément marqué mon travail, même si j’aborde aussi d’autres sujets liés à l’immigration en France, qui sont eux-mêmes étroitement liés.

Bibliographie

Burluraux, Odile, Madeleine de Colnet et Morad Montazami, dir. Présences arabes : Art moderne et décolonisation, Paris 1908–1988. Paris : Paris Musées, 2024. Catalogue d’une exposition tenue au Musée d’Art moderne de Paris, 5 avril–25 août 2024.

El-Zein, Roula, dir. Abdalla : l’œil de l’esprit. La vie et l’œuvre de l’artiste Hamed Abdalla (1917–1985). Avec des contributions d’Andrée Chedid et Hamed Abdalla, Paris : Bachari, 2014.

Montazami, Morad, dir. Hamed Abdalla : Arabécédaire. Paris : Zamân, 2018.

NYU Abu Dhabi. “Al Mawrid Arab Center for the Study of Art.” Consulté le 23 avril 2025. https://nyuad.nyu.edu/en/research/faculty-labs-and-projects/al-mawrid.html.